- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- 【ニニ・イン・ザ・ガーデン】ルノワール‐メトロポリタン美術館所蔵

【ニニ・イン・ザ・ガーデン】ルノワール‐メトロポリタン美術館所蔵

ニニ・イン・ザ・ガーデン

―印象派ルノワール、親密な光の肖像―

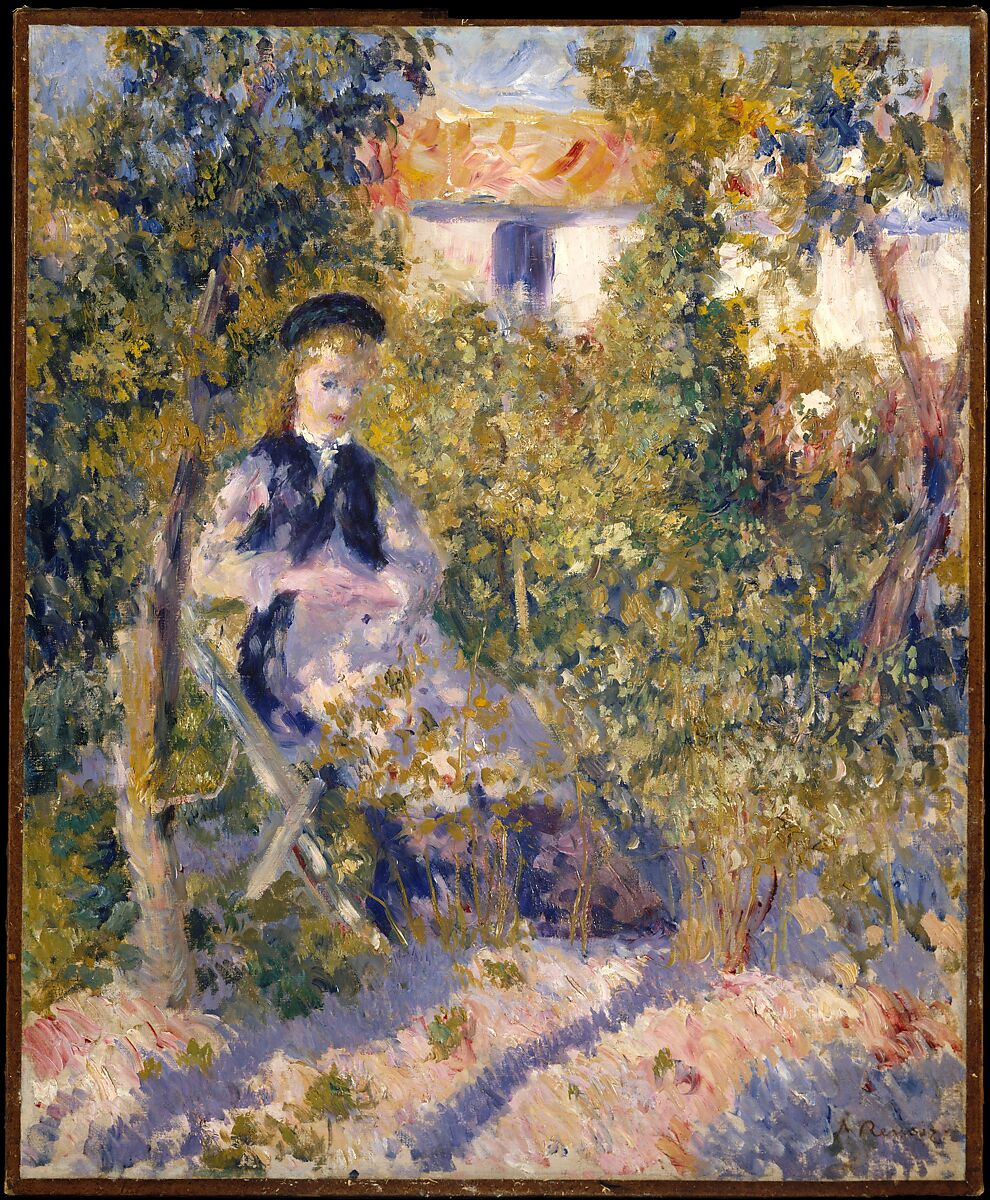

1876年に制作された《ニニ・イン・ザ・ガーデン》は、ピエール=オーギュスト・ルノワールが印象派の核心に最も深く身を置いていた時期を代表する作品のひとつである。同年の《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》が祝祭的な群像と都市の活気を描き出したのに対し、本作はより私的で静謐な世界に視線を向けている。そこに描かれているのは、喧騒から距離を取った庭園の一隅と、若い女性ニニ・ロペスの穏やかな佇まいである。

ニニ・ロペスは、1870年代半ばにルノワールの周囲に現れたモデルのひとりで、彼の作品に繰り返し登場する存在であった。詳細な生涯はほとんど知られていないが、彼女の姿からは、当時のモンマルトルに生きる若い女性の自然な魅力と生活の気配が伝わってくる。ルノワールにとってニニは、理想化された女神ではなく、日常の延長線上にある生きた存在であり、その親密な距離感こそが本作の基調を形づくっている。

舞台となっているのは、モンマルトルのコルトー通り12番地にあったルノワールの住居兼アトリエの庭である。この庭は、彼にとって制作と生活が交差する場であり、自然光の移ろいを観察するための格好の実験空間でもあった。高い樹木からこぼれ落ちる木漏れ日、風に揺れる葉、湿り気を帯びた空気感――それらはすべて、印象派の絵画が追い求めた「瞬間の感覚」を体現する要素である。

画面中央に配されたニニは、椅子に腰かけ、わずかに身体を傾けながら庭の中に溶け込んでいる。彼女の視線は鑑賞者と正面から交わることはなく、どこか遠くに向けられている。そのため、この肖像は対話的というよりも内省的であり、見る者は彼女の思考や感情の余韻を静かに想像することになる。ポーズの自然さは、演出されたモデル像ではなく、日常のひとときが偶然切り取られたかのような印象を与える。

本作の最大の魅力は、光の扱いにある。ルノワールは、葉の隙間から差し込む陽光が人物と背景に斑点状のリズムを生み出す様子を、きわめて繊細に描写している。白を混ぜた明るい色彩が画面全体に散りばめられ、光そのものが絵具として存在しているかのようである。緑、青、紫、淡いピンクが互いに溶け合い、空気を孕んだ柔らかな画面を形成している。

影の部分に用いられた紫や青は、当時の印象派が共有していた革新的な視覚認識を示している。黒による陰影を排し、色彩によって影を表現することで、自然光の反射や環境の影響をより忠実に再現しようとする姿勢がうかがえる。この方法によって、ニニの衣服や周囲の植物は固定された形を失い、光とともに揺らぐ存在として描かれている。

構図は一見すると簡素で静的であるが、画面には巧妙な視線の流れが仕込まれている。人物を中心に据えつつ、背景の草木はやや曖昧に処理され、奥行きと柔らかな遠近感を生み出している。人物と風景の境界は意図的に曖昧にされ、ニニは自然の中に包み込まれるように存在している。この処理は、人物画と風景画を分離せず、両者をひとつの感覚的世界として統合しようとするルノワールの理想を体現している。

《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》が集団の躍動と都市生活の歓喜を描いた作品であるとすれば、《ニニ・イン・ザ・ガーデン》はその対極に位置する、静かな詩情の結晶である。同じ年に制作され、同じ技法を用いながらも、主題の違いによってまったく異なる感情の領域を切り拓いている点に、ルノワールの表現の幅と柔軟性を見ることができる。

この作品には、画家とモデルとの距離の近さ、そして絵画と生活との境界の曖昧さが色濃く反映されている。鑑賞者は、ニニを通して1870年代パリの一瞬の空気を共有し、同時に、時間を超えて持続する静寂と親密さに触れることになる。《ニニ・イン・ザ・ガーデン》は、印象派の革新性を内に秘めつつ、ささやくような声で語りかけてくる、ルノワール芸術の静かな到達点のひとつなのである。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。