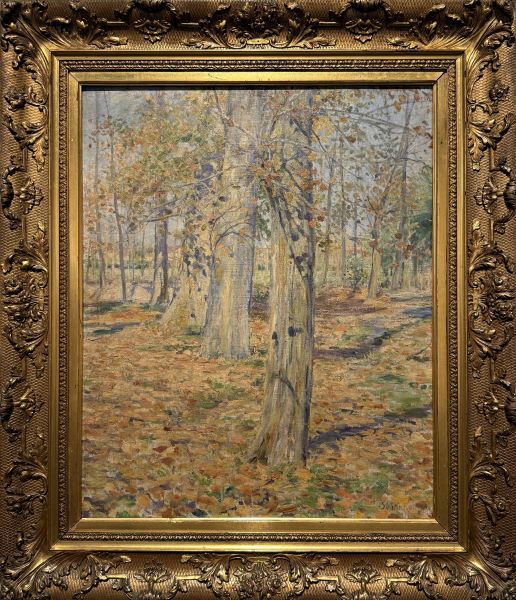

【落葉】黒田清輝ー東京国立近代美術館所蔵

光の記憶――黒田清輝《落葉》に見る外光と感情の交錯

パリ郊外グレー=シュル=ロワンで描かれた、明治日本洋画の転換点

1891年の秋、パリ近郊の静かな村グレー=シュル=ロワン。その穏やかなロワン川の流れと、黄褐色に染まる木々のあいだに身を置きながら、黒田清輝(1866–1924)は一枚の絵に向かっていた。《落葉》――それは、明治日本の洋画史において、外光派から印象派への橋渡しを告げる重要な作品である。晩秋の透き通った光と、地に舞う葉の儚さを描いたこの絵には、単なる風景描写を超えた「光と感情の対話」が刻まれている。

黒田がフランス留学中に師事したのは、アカデミズムと自然観察を調和させた画家ラファエル・コランであった。コランは形態の確かさを保ちながらも、外光下での色彩の変化を重視し、室内では得られない生命感を追求した。その教えのもとで黒田は、写実の枠を超えた「生きた光」の表現に向き合うようになる。《落葉》における筆づかいや構図の安定感には、まさにその基盤が息づいている。

画面全体を見渡すと、まず目に飛び込んでくるのは、黄褐色から赤褐色へと続く暖色のハーモニーだ。黒田は晩秋特有の光の拡散を、単なる明暗ではなく、色彩そのものの質感として捉えた。葉が地に積もり、木々が裸になりつつある風景。その中に漂うのは、終わりと再生が静かに交差する時間の気配である。光は対象を照らすものではなく、対象とともに呼吸する存在として描かれている。

《落葉》の筆づかいには、印象派的なアプローチの萌芽が見える。短く細やかなタッチが積み重ねられ、近くで見ると色の粒が響き合い、遠くから眺めると統一された調和を生み出す。これはスーラのような理知的点描ではなく、モネやルノワールに通じる感覚的な筆運びに近い。黒田は灰色をつなぎ色として巧みに用い、暖色と寒色の間を柔らかく溶かしている。その結果、画面には晩秋の冷たくも澄んだ空気が漂い、観る者の肌に触れるような感覚を呼び起こす。

また、《落葉》の構図には明確な視線誘導が仕込まれている。手前の落葉は厚みと質感をもって描かれ、そこから視線は奥の林へと導かれていく。背景に進むにつれ、形は淡くぼやけ、色彩も透明度を増す。この「焦点の移動」は、写真という新しい視覚技術からの影響を感じさせるものであり、黒田が近代的な視覚表現を意識していたことを物語る。風景は単なる空間ではなく、時間の流れを内包した「体験」として再構成されている。

《落葉》に漂う情感は、静けさと覚悟に満ちている。秋という季節がもつ感傷的なモチーフを、黒田は決して湿った哀愁として描かない。彼の筆にあるのは、自然の循環を受け入れる静かな眼差しだ。葉を落とした木々の姿は一時の休息であり、やがて訪れる再生の予兆でもある。この二重の時間を、黒田は光の構築によって表現した。暖色の下に潜む冷たい灰の層が、その哲学的な深みを支えている。

1890年代の日本では、こうした外光表現はまだほとんど知られていなかった。西洋絵画の光の理論や色彩の自由な扱いは、一部の知識人を除けば理解されにくいものだっただろう。しかし黒田は帰国後、この経験を日本に持ち帰り、東京美術学校での教育や白馬会の活動を通じて広めていく。その礎となったのが、まさにこの《落葉》である。フランスでの試行錯誤を経て、彼は日本洋画の「光の感覚」を確立するための確かな第一歩を踏み出したのだ。

この作品を前にすると、まず感覚的に心が揺さぶられる。柔らかな色彩が目に沁み、画面からは冷たい空気と淡い陽射しが感じられる。だが、しばらく見つめるうちに、その背後に潜む思想が見えてくる。黒田が描いたのは風景ではなく「時間」そのものであり、移ろいゆく自然の中に人間の存在を投影している。彼にとって光は、命の象徴であると同時に、無常の表現でもあった。

《落葉》の静謐さは、単なる写実を超えた哲学的静寂を帯びている。アカデミックな構造感覚に支えられながらも、筆触は自由であり、感覚は生き生きとしている。その折衷こそが、黒田清輝の芸術の核心である。フランスの空気を吸い込み、日本の精神に昇華させた彼の表現は、明治という時代における「東西融合の実験」であった。

今日、《落葉》は東京国立博物館や国内外の展覧会でしばしば取り上げられ、その穏やかな光の世界は多くの鑑賞者を惹きつけ続けている。その理由は単なる歴史的価値にとどまらない。画面に漂う空気、筆のリズム、光の温度――それらが今なお新鮮な生命をもって私たちの感覚に訴えかけてくるからだ。黒田が晩秋のグレー=シュル=ロワンで感じた静かな呼吸は、130年を経た今もキャンバスの上で脈打ち続けている。

《落葉》は、黒田清輝という画家が自らの内面と時代の美学を結びつけた「転換の絵」である。アカデミズムの秩序と印象派の自由、そのあいだに広がる未知の領域を、彼は一枚の風景に封じ込めた。晩秋の柔らかな光のなかで、過ぎゆくものと残るもの。そのあわいを描きとめたこの作品こそ、明治洋画の成熟を告げる静かな鐘の音なのかもしれない。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。