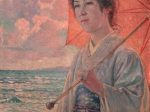

【エロシェンコ氏の像】中村彝ー東京国立近代美術館所蔵

沈黙の光――中村彝《エロシェンコ氏の像》が映す魂の肖像

異国の友を通して見つめた、人間存在へのまなざし

1920年代、日本の洋画界は新しい段階に入っていた。明治期に黒田清輝が導入した外光派が一応の完成を見た後、画家たちは写実を超えた「精神の表現」を模索し始めていた。中村彝(なかむら・つね)の《エロシェンコ氏の像》(1920年)は、その流れの中で、人物肖像における一つの到達点として今日も輝きを放つ。

モデルとなったヴァシリー・エロシェンコ(Vasilii Eroshenko, 1890–1952)は、当時の日本では稀な国際的知識人であった。ウクライナ出身の詩人・音楽家であり、幼くして失明しながらも多言語を操り、自由と人間愛をテーマに創作を続けた人物である。日本では新宿・中村屋に滞在し、与謝野晶子、芥川龍之介、宮沢賢治らと親交を持った。中村彝もその輪の中におり、同じく病を抱えつつ創作に生きる者として、エロシェンコの存在に深い共感を抱いた。

この肖像は、そうした二人の精神的交流の果てに生まれた。単なる「外国人の肖像」ではなく、異なる世界を生きた二人の芸術家が、互いの内面を見つめ合った結果として成立している。

光と沈黙の中のまなざし

画面に描かれているのは、椅子に腰かけた男性の半身像。正面を少し外し、わずかにうつむくような姿勢で、焦点を結ばない眼差しが遠くへ漂う。その静けさは、見る者に深い印象を与える。失明という事実が、この視線に特別な意味を与えているが、彝はそこに「悲哀」ではなく「内なる光」を見た。

通常、肖像画において「目」は生命感の中心だが、本作では、彝はその役割を頬の陰影や口元のわずかな動き、そして肌の温度感へと移している。光は斜め上からやわらかく差し込み、顔の一方を照らし出す。もう一方は影に沈み、その対比がモデルの思索的な性格を浮かび上がらせる。この「光と影の呼吸」が、作品全体に時間の流れと静謐な緊張感を与えている。

背景は極めて単純で、ややぼかされた茶系のトーンが広がる。彝はあえて装飾を排し、視線をモデルの表情に集中させた。この手法は当時の写真技法の影響を受けているとも言われ、被写界深度を操作するような意図的な焦点の差が、画面に奥行きをもたらしている。だが、これは単なる写真的写実ではない。むしろ、彝は光を媒介として「精神の輪郭」を描こうとしたのだ。

茶の濃淡に宿る温度

《エロシェンコ氏の像》の最大の魅力は、色彩の調和にある。画面全体は、褐色、黄土、深い赤褐色といった温かみのある茶系で統一されている。これは彝が敬愛したルノワールの晩年の色調を思わせるが、より抑制が効いており、静かな気品をたたえる。肌の下にかすかに滲む赤み、衣服のざらりとした質感、背景の柔らかなグラデーション――すべてが微妙な色の呼吸によってつながっている。

茶という色は、派手さを拒みながらも、人間的な温もりと深い落ち着きを与える色である。彝はその「穏やかな重さ」を熟知していた。多層に重ねられた絵具は、まるで時間を閉じ込めたかのように沈み込み、光が差すたびに微妙な反射を返す。絵肌には厚みがあり、筆跡は抑制され、観る者の視線を静かに吸い込む。そこにあるのは、激情の表現ではなく、沈黙の中に潜む人間の強さである。

二人の画家、二つの肖像

興味深いのは、この肖像が同日、もう一人の画家・鶴田吾郎によっても描かれているという事実だ。二人の画家が同じモデルを前にしながら、まったく異なる作品を生み出した。鶴田の《エロシェンコ氏像》は、明暗の対比が強く、演劇的な印象を持つ。一方、彝の作品は光の柔らかい拡散によって、内面の静けさを強調している。

この「二重の肖像」は、単なる競作ではなく、同時代の画家たちが「人間をどう描くか」という根源的な問いに向き合った貴重な記録である。彝は、他者を劇的に描くのではなく、「共に沈黙すること」で人間を表そうとした。その態度こそが、彼の肖像画を時代を超えて輝かせている。

病と創造のあいだで

中村彝はこの頃、すでに肺結核を患い、死を意識しながら制作を続けていた。そうした生の極限にあって、彼が見出したのは、同じく障害を抱えながらも希望と理想を失わないエロシェンコの姿だった。二人のあいだには、国籍や言語を超えた「存在の共感」があったのだろう。

彝の視線は決して哀れみではない。そこには、痛みを知る者同士の静かな尊敬がある。画面に漂う温度感は、まさにその相互理解の結晶である。エロシェンコを描くことで、彝は同時に「生きるとは何か」「見るとは何か」という自らの問いにも答えようとしていたのかもしれない。

普遍性への昇華

この肖像画は、モデルの伝記的背景を知らずとも観る者に深い印象を与える。正面を向かず、焦点を持たないその眼差しが、逆に見る者自身の心の奥を照らすからだ。エロシェンコが見つめているのは、彼の内なる光であり、同時に人間存在そのものの静かな尊厳である。

中村彝は、この一点を通じて、洋画における「写実」の枠を超え、「精神の肖像」という新しい地平を開いた。物理的な光ではなく、心の光を描いた画家――その表現は、百年後の今もなお、私たちの視線を捉えて離さない。

沈黙の中の光

《エロシェンコ氏の像》は、光と影、沈黙と語り、異国と日本――さまざまな対立を超えて、人間の存在そのものを静かに描き出している。

彝がこの絵を通して伝えたのは、「異なること」や「見えないこと」は決して欠如ではなく、世界を見るもうひとつの方法だということである。視覚を超えた感覚、言葉を超えた理解。その境地において、画家はようやく「人を描く」という行為の核心に辿り着いた。

百年を経た今日も、この肖像の前に立つと、そこにあるのは静かな呼吸と温かな光だ。中村彝が描いたのは、異国の友ではなく、人間という普遍の存在であり、そしてそれを見つめる自らの魂であった。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。