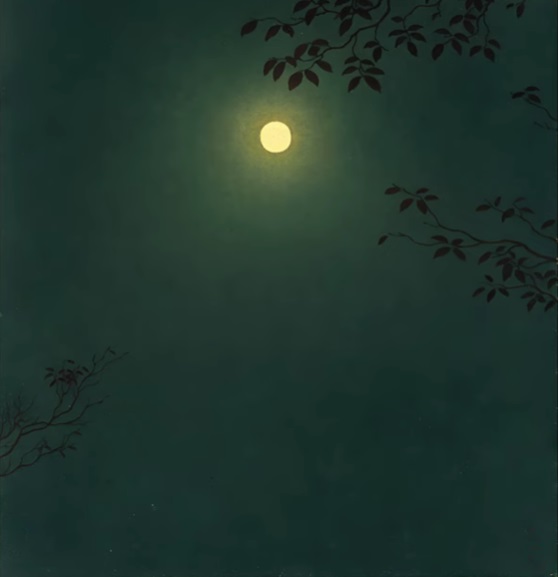

【満月】髙島野十郎-東京大学医科学研究所所蔵

月光の沈黙

髙島野十郎《満月》が映し出す、光と孤独の形而上学

髙島野十郎ほど、近代日本洋画史の中で異端の輝きを放つ画家はいないだろう。彼の名を聞いて真っ先に思い浮かぶのは、蝋燭、そして月である。いずれも「光」を描いた主題だが、それは単に視覚的な光ではない。野十郎にとっての光とは、存在そのものを貫く真理であり、孤独な精神の探究対象であった。

彼の晩年に描かれた《満月》(1963年頃)は、その探究の到達点ともいえる作品である。黒々とした夜空の中央に、ただ一つ、光の円盤が浮かぶ。そこには山も樹も湖も描かれない。あらゆる付随的要素を削ぎ落とし、ただ「光そのもの」を凝視する。画家の筆は、視覚を超えて精神の集中を刻印するように、満月の輪郭をわずかに震わせながら、静かな呼吸を感じさせる。

この作品が所蔵されているのは、美術館ではなく東京大学医科学研究所であるという事実も象徴的である。そこには、野十郎の絵画が芸術として鑑賞されるだけでなく、「光という現象の観察記録」「精神の実験」としての性格を持つことが暗示されている。彼にとって絵画とは、表現以前に観察であり、観察以前に祈りであった。

《満月》の画面を覆う濃紺の闇は、単なる背景ではない。むしろ、光と闇のせめぎ合いが密やかに繰り広げられる舞台である。塗り重ねられた暗色の層は、光を拒みながらも、同時にその存在を際立たせる。満月が輝くのは、闇があるからである。野十郎の筆が見つめたのは、光そのものよりも、光が闇によっていかに浮かび上がるかという関係性であった。そこには、「対立ではなく共存」という深い哲学が息づいている。

野十郎は徹底した観察者であったが、同時に瞑想者でもあった。望遠鏡を通して見るような精密さで対象を描きながら、その筆跡には宗教的な沈黙が宿る。科学的な視覚と形而上的な信仰心――その二つが共存するところに、野十郎芸術の核心がある。彼の満月は、単なる天体の写実ではなく、「見る」という行為そのものを問う鏡のように、観る者の内面を映し返す。

《満月》の前に立つとき、観者は言葉を失う。闇と光の境界に吸い込まれ、時間の感覚が消えていく。筆致は静謐でありながら、微かに震える。月の輪郭には画家の呼吸が残り、光はかすかに脈動しているように見える。そのわずかな揺らぎこそ、野十郎が生涯を賭けて見つめた「生きた光」なのだ。写真や映像が捉えきれないその息づかいは、絵画という物質的行為の中でしか再現できない。

1960年代の日本美術が、前衛と実験の熱気に包まれていた時代にあって、野十郎の《満月》は異端の存在である。彼の絵には、運動も理論もない。流行から遠く離れ、ただ「見る」ことの純粋さだけがある。しかしその孤立は、時代遅れではなく、むしろ永遠性の証である。光を描くという行為は、どの時代にも通じる普遍の探究だからだ。

野十郎の生涯は、中央画壇からの距離とともにあった。彼は農村に暮らし、晴耕雨描の日々を送りながら、光を見つめ続けた。世俗の喧噪から離れたその生き方は、一見「世捨て人」のようにも見えるが、実際には絵画の本質へ向かうための必然的選択だった。彼にとって、描くことは世界と交わる手段ではなく、世界を超えて存在の根源に触れるための道だったのだ。

《満月》には、宗教画のような荘厳さがある。だがそれは特定の信仰に属するものではなく、むしろ普遍的な「祈りの形式」としての光である。野十郎が描いた満月は、神聖な存在への賛歌であると同時に、人間の孤独を照らす灯でもある。観者がその前に立つとき、誰もが沈黙を余儀なくされる。思考は退き、感覚だけが残る。そこには、「見る」という行為を通じて、光と人間が一瞬交わる奇跡がある。

《満月》とは、孤独を極めた者が見た普遍の光である。そこに描かれたのは、夜空の月ではなく、光を見ようとする人間の眼差しそのものだ。だからこそ、この絵は時代を越えて私たちの心に響く。闇に包まれた世界の中で、光を探すという普遍の行為――それが髙島野十郎の絵画であり、彼の生涯そのものだった。

《満月》は、風景画ではない。光の記録であり、精神の証であり、見るという行為の哲学そのものである。そこには、自然と人間、科学と信仰、孤独と普遍が交差する一点がある。野十郎が生涯を賭して見つめたその一点は、今もなお、静かな月光のように私たちの心を照らし続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。