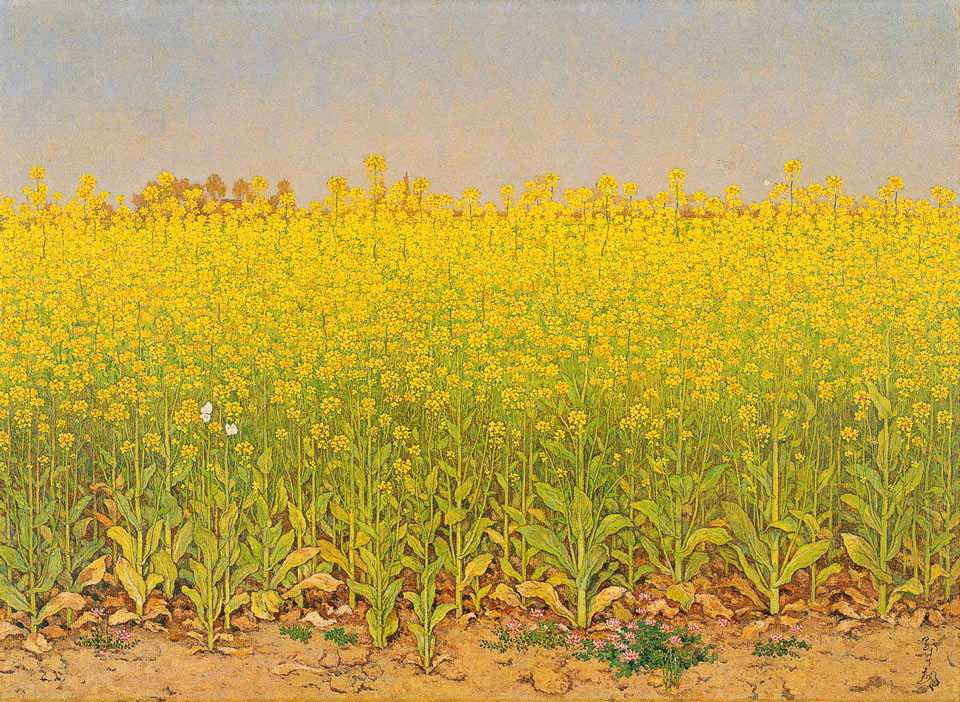

【菜の花】髙島野十郎ーブルーミング中西株式会社所蔵

光の化身としての自然――髙島野十郎《菜の花》に見る孤高の精神と永遠の光

髙島野十郎(1890–1975)は、近代日本洋画史において異彩を放つ存在である。東京美術学校を卒業しながらも、彼は画壇という制度的枠組みを徹底して拒み、展覧会や団体活動とは無縁の生涯を送った。その生き方は、芸術を世俗的な成功や名誉と結びつけることを忌避し、むしろ孤独の中で真理を探求する修行僧のようであった。彼が自らを「画壇に属さぬ画人」と呼んだのは、単なる反骨ではなく、絵画を精神の探求とみなす厳粛な姿勢の表れである。その孤高の生涯の果てに描かれたのが、晩年の代表作《菜の花》(1965年)であった。この作品は、野十郎の芸術理念が最も純化された形で結晶した一枚であり、自然と光に対する祈りにも似た凝視を体現している。

自然と光の一致としての《菜の花》

《菜の花》の画面を前にしたとき、まず目を奪われるのは圧倒的な黄色の広がりである。画面の下半分を埋め尽くす菜の花畑は、まるで地表が光を発しているかのように輝く。そこに描かれたのは単なる春の田園風景ではない。黄色は単色的に塗られているわけではなく、筆触の重なりによって濃淡や温度を帯び、生命の鼓動のように脈打っている。遠くへ行くほど色は薄れ、緑みを帯びて空気遠近法的な深みを得るが、手前の花々は鮮烈な光の粒として観者の網膜を刺激する。

この「光の絵画」において、野十郎は印象派のように一瞬の光を捉えようとしたわけではない。むしろ、彼が描こうとしたのは、時間を超えた「永遠の光」である。彼にとって菜の花は自然の一断面ではなく、生命そのものの象徴であり、光の化身であった。花々の黄色は、太陽光が地上に具現化した姿であり、自然と光が一体化した瞬間を描き出している。彼の筆は、物質的な世界を越えて、存在の根源へと向かっているのである。

光を描くという課題

西洋絵画の伝統において「光」は永遠のテーマであった。ルネサンス以降の遠近法、印象派の瞬間的視覚効果、点描派の色彩分割など、画家たちは光を再現する技法を探り続けてきた。しかし、髙島野十郎の光はそれらのいずれにも属さない。彼の光は科学的でもなく、瞬間的でもなく、宗教的な意味を孕んでいる。それは観察された現象ではなく、精神的な真理としての光である。

《菜の花》の画面には、構図の単純さが逆に深い象徴性を与えている。下方の菜の花、上方の青空――二つの色面が対峙することで、黄と青の補色関係が画面を震わせる。青は静けさと無限を象徴し、黄は生命と光を象徴する。両者の緊張が、天地の交わる一点、すなわち自然の循環の象徴として立ち現れる。観者はこの絵の前で、色彩そのものが放つ「視覚的な振動」に身を浸し、絵画を超えた感覚的体験を得るのだ。

孤独な生活と自然への信仰

この作品が描かれたのは、野十郎が千葉県柏市の農村に隠棲していた晩年のことである。彼は晴耕雨描の生活を送り、世俗との接触を極力避けながら自然と向き合った。その日常は、一見質素で孤独だが、内面には深い精神的充足があった。自然は彼にとって対象ではなく、対話の相手であり、祈りの対象であった。《菜の花》に満ちる光は、そのような精神的生活の果実であり、孤独の中で見出された「永遠のもの」の象徴である。

彼が生涯を通して追い求めた「光」は、宗教的信仰に近い理念であった。彼にとって絵を描くことは、自然の中に宿る神性を顕す行為であり、菜の花の輝きは神の恩寵のように感じられたのだろう。画壇から離れ、名誉や報酬を捨てた画家が、最後に見つめ続けたのは、人為を超えた「純粋な光」そのものであった。

《蝋燭》との対比、そして内なる光

野十郎の代表作としてよく知られるのが《蝋燭》の連作である。暗闇の中で静かに燃える一本の蝋燭は、孤独な人間存在の象徴であり、内なる光の探求を示している。一方で、《菜の花》はその対極に位置する。そこにあるのは、孤独な炎ではなく、自然の中に溶け込む無数の光である。《蝋燭》が「内面の光」であるなら、《菜の花》は「外界の光」――自然と宇宙の光である。だが両者の根底にあるのは、光を通して世界と自己の存在を見つめようとする同一の精神である。

この対比は、野十郎という画家の内的成長の軌跡をも示している。《蝋燭》における孤独の光は、やがて《菜の花》において自然と融合し、普遍的な生命の輝きへと昇華する。つまり《菜の花》は、孤独の果てに到達した「一体感の光」なのである。

永遠の光としての絵画

《菜の花》は、単なる風景画でも花の絵でもない。そこに描かれているのは、「自然を媒介としての精神」であり、絵画そのものが光を放つような存在である。画布を覆う黄色は、時間を止め、空間を超越する。観者はその前に立つとき、もはや外界の花畑を見ているのではなく、「光の本質」を感じ取っている。

髙島野十郎は、絵画を通じて自然と精神の一致を追い求めた稀有な画家であった。《菜の花》はその探求の最終章にあたり、孤独な生涯の中で彼が見出した「永遠の光」の顕現である。この作品を観るとき、私たちは自然の美を越えて、生命の根源、そして一人の画家が到達した悟りの境地に立ち会うことになる。

髙島野十郎《菜の花》――それは、自然と人間、光と生命、孤独と永遠を結ぶ、静かなる祈りの絵画である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。