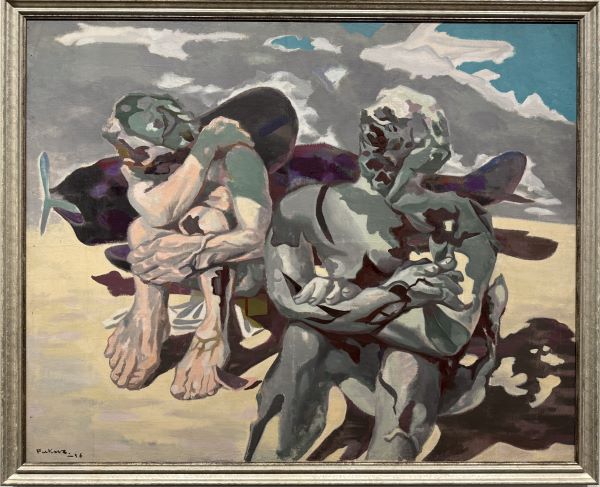

福沢一郎の作品、「人」(1936年制作)

一語で題された「人」という語は、説明を拒みながら、絵画が避けて通れない根源的な問い――「人間とは何か」――を観者の意識に呼び戻す。題名の簡潔さは、物語や状況説明の余地を徹底的に剥ぎ取り、作品の解釈を観者自身に委ねる仕掛けでもある。1936年という年付は、その問いに戦前日本の空気を刻印する。経済の近代化、都市化の急進、科学的合理の浸透が生活の隅々に及びつつ、思想・言論は締め付けられ、軍事的緊張は高まっていた。こうした時代の渦中で、福沢一郎はヨーロッパ前衛――キュビスムの構造分析、ピュリスムの簡潔な形態理論、そしてシュルレアリスムの潜在意識の探求――を、日本の社会状況に照らし合わせて咀嚼し、独自の造形論へと昇華させた。本作の題は、特定の人物像や個別の逸話ではなく、「時代のなかに置かれた人間」という普遍的かつ匿名的な存在を凝縮する装置となっている。

画面を支配するのは、硬質な輪郭線と平明な色面である。形態は量感を強調する陰影法をほとんど用いず、線と面の緊密な関係によって人間の外形を確定させる。輪郭線は彫刻刀のように対象を切り分け、同時にその存在を周囲の空間から際立たせる。ここでは、内面の情感や肉感表現は意図的に削ぎ落とされ、残されるのは「人」という概念を支える最小限の構造体だ。

しかし、造形の秩序は同時に不穏な気配も孕む。身体は一体としての統合感を欠き、関節や器官ごとに分節化されたパーツの集合体のように表現される。腕や脚は連続性よりも配置関係が重視され、顔は仮面化し、眼や口といった感覚器官が異様に強調される場合もある。この「解体と再構築」の手法は、近代社会における人間が「全体性をもった存在」から「機能単位」へと変質していく様を暗示する。「人」という単数形の題名は、個でありながら普遍性を帯び、匿名化と孤立化を同時に示す――まさにその二重性が画面からにじみ出る。

福沢の色彩設計は中間色を基調としつつ、要所に強い色を配することで視線をコントロールする。全体のトーンは抑えられ、派手さを避けるために灰色がかった青やくすんだ黄土色、落ち着いた緑が用いられる。そこに赤や黒の小さなアクセントが置かれることで、観者の視線は自然と画面の焦点へと導かれる。

この「静かな設計」は、題名の沈黙と呼応する。色彩の抑制は、観者が自身の経験や記憶を持ち込む余地を広げ、像を「見えたまま」に固定しない。福沢は、画面を語り尽くすのではなく、あえて空白を残すことで、観者との間に対話を生み出している。

背景と前景の区別はしばしば攪乱され、人物と幾何形態、器具のような形が単一遠近法を無視して併存する。この空間は、現実の場所というよりも、断片が集められたコラージュのようだ。パースの統一が否定されることで、人物はどこにも属さない「非場所」に置かれ、社会的文脈や環境的属性が脱色される。

この空間処理は、観者に安易な物語化を許さない。人物は背景に支えられることなく浮遊し、その脆弱さがむき出しになる。同時に、この「非場所」は、見る者にとっても既知の座標を失わせるため、鑑賞体験そのものが不安定化する。

本作が制作された1936年、日本は二・二六事件を経験し、軍部の影響力がさらに強まった年であった。治安維持法による思想弾圧は苛烈さを増し、新聞・雑誌には検閲が常態化し、芸術表現にも国家的規範が押し付けられた。美術界では帝展系の写実的・歴史主義的作品が中心で、前衛的表現はしばしば「時局にそぐわない」として排斥された。

その中で福沢は、フランス留学で培った国際的視野を武器に、社会批評性を帯びた前衛絵画を追求し続けた。「人」は、その時代状況への直接的な抵抗ではなく、むしろ構造そのものに時代の圧力を封じ込める試みだ。直接的な政治批判が不可能な環境下で、形態や空間処理が社会の緊張と呼応するという、きわめて戦略的なアプローチである。

福沢の独自性は、西欧前衛の単なる翻訳にとどまらず、そこに日本の生活感覚や社会構造を組み込んだ点にある。日用品、工具、家具の断片、あるいは街路の看板といったモチーフが画面に現れることがあるが、それらは常に異化され、意味の連関を断ち切られている。

この異化は、日常の安定した秩序が実は不安定なものであることを露わにする。福沢は、シュルレアリスム的な「夢の奇怪さ」よりも、むしろ日常のなかに潜む微細な歪みを重視した。そこにこそ現実の裂け目があり、その裂け目から時代の真実が覗くのだ。

人物の視線は正面性に近い構えでありながら、必ずしも観者を見返してはいない。視線はわずかに外れ、あるいは省略され、焦点が定まらない。これにより、観者は「見られている」という確信を持てず、むしろ自らの視線の在り方を問い直すことになる。

こうした構造は、見る者と見られる者の関係を不安定に保ち、対象を固定しない「注視」の状態を持続させる。過剰な感情表現や技巧の誇示を避け、関係を開いたままにする福沢の節度がここに表れている。

伝統的な肖像画は、描かれた人物の特異性や属性を語るために、背景や持ち物、服装、姿勢を活用する。しかし「人」では、そうした手がかりは意図的に排されている。人物は匿名化され、個別性を剥ぎ取られたうえで、最低限の核――匿名性と不可視の尊厳――だけが残される。この剥奪は単なる否定ではなく、観者が「人間とは何か」という問いに直接向き合うための装置となる。

福沢の筆致は過不足なく、形態は輪郭線と色面のバランスによって保たれる。色彩は抑制され、構図は明晰に設計されている。これは、職人的な規律と冷静な分析力の産物だ。作品は大声で主張せず、容易に消費されない。静かだが確固たる強さが、画面のすみずみに宿っている。

21世紀の私たちにとっても、「分節化された身体」「非場所化された空間」「匿名としての人」は切実な問題である。データベースやSNS上で断片化された情報として流通する私たちの姿は、1936年のこの画面にすでに予見されている。置換可能な存在としての危うさは、今も現実的だ。

しかし、福沢の画面には、匿名性のなかに宿る尊厳を守る輪郭がある。その境界線は容易に踏み越えられない堅牢さをもち、同時に観者に境界の意味を考えさせる。現代の視点で見ると、「人」はテクノロジー社会における人間像の再定義を迫る先見的な作品でもある。

「人」は語らない。しかし、その沈黙は無関心ではない。逸話やレッテルを剥いだ場所で立ち現れる〈人〉は、時代批評であり、同時に見ることの倫理を試す試金石でもある。答えを急ぐことなく、輪郭をなぞり、面の間で立ち止まり、沈黙の色調に耳を澄ますとき、1936年のこの像は、時代を超えて「あなた」と「私」を問う鏡となる。そこに映るのは、匿名の他者であると同時に、自らの姿でもある。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。