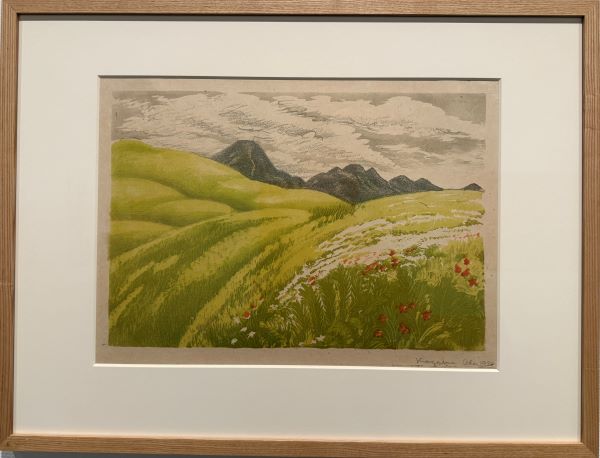

織田一磨の《「日本名山画譜」より 3.信州八ヶ嶽立科山》(1934年、昭和9年制作)は、昭和初期における山岳画の一つの到達点を示す作品である。織田は版画家であると同時に水彩や油彩にも通じた多彩な作家であり、その幅広い技術を背景に、ここではリトグラフという複製技法を選択している。しかし、その表現は単なる複写を超え、「版画でなければ到達し得ない詩情」をまとっている点が重要だ。本作は「日本名山画譜」という連作の第三図にあたり、信州の名峰である八ヶ嶽(八ヶ岳)と、その南西に連なる立科山(たてしなやま、蓼科山とも表記)の姿を捉えている。日本列島における山岳は、単なる地形的存在ではなく、文化的・信仰的象徴をも内包してきた。その象徴を現代的に再構成し、かつ版画として広く頒布するという構想こそ、この作品の背景にある。

構図と形態感覚

第一印象で目を引くのは、山岳の稜線が織り成す構成的な美しさである。遠景の八ヶ嶽は鋭い山頂を複数連ね、手前の立科山はその裾野をゆったりと広げている。織田はそれぞれの稜線をくっきりとした輪郭で描き出しながら、面の処理は簡潔に整え、余計な写実的細部を排している。この方法は、山を「地理的事実」として描くよりも、「形象としての山」を強調する効果を持つ。立科山の丸みを帯びた稜線と、八ヶ嶽の切り立った峰々が画面内で対照を成し、柔と剛の関係を視覚的に表現している。こうした造形感覚は、日本画の山水表現や浮世絵の山岳描写にも通じるが、西洋的な構図の安定感と遠近処理をあわせもつ点に、昭和期の折衷的な美術状況が反映されている。

技法とトーンの操作

リトグラフの特性は、本作の表現の基盤となっている。平版画特有の柔らかな階調は、山肌や樹林帯の陰影、空気遠近の微妙な変化を自然に表すことを可能にする。織田は山腹の樹影や岩肌を、細い線描と面の擦りで描き分け、霧や薄雲を感じさせるトーンを重ねている。木版や銅版に比べ、リトグラフは線の強弱と濃淡の変化を滑らかに制御できるため、山並み全体に漂う空気感を損なわず、かつ構造的な堅牢さも失わない。この技法選択によって、作品は一枚刷りの絵画のような存在感と、版画の持つ複製性を兼ね備えている。

時代背景と美術的文脈

1930年代の日本美術は、西洋からの技法・理念の吸収と、日本固有の美意識の再評価という二つの潮流の交差点にあった。都市化が進む中で、地方の風景や山岳の姿は「失われつつある自然」として新たに注目され、風景画や山岳画が旺盛に制作された。織田の《信州八ヶ嶽立科山》もまた、そうした時代の感性を映し出している。西洋的な遠近法と陰影表現を用いながら、日本画や浮世絵のような平面的な省略の美を保持している点に、その折衷の妙がある。八ヶ嶽と立科山というモチーフは、単なる風景描写を超えて、近代日本人が自然をどう受け止め、表象化しようとしたかを示す象徴的題材でもある。

色彩と季節感の表現

色彩の用い方は、リトグラフの限界と可能性の両方を意識したものである。おそらく多色刷りでありながら、織田は彩度を抑え、淡い階調の重ねによって季節感を描き出す。山頂付近の青みがかった灰色、山裾に広がるわずかな褐色や緑のニュアンスは、晩秋から初冬へと移る時期の冷えた空気を思わせる。強い色彩での演出を避けることで、画面は静謐で透明な印象を保ち、鑑賞者は自然と画面の中の空気を呼吸するような感覚を得る。この節制は版画としての複製にも適し、均質で安定した仕上がりを可能にしている。

文化的意味と山岳象徴

八ヶ嶽や立科山は、信仰や民俗的記憶と深く結びついている。八ヶ嶽は修験道や山岳信仰の場として知られ、立科山もまた古くから地元の信仰の対象となってきた。こうした山々は、画家にとって単なる自然の対象ではなく、精神的な象徴であり、土地の記憶そのものでもある。織田の描写は、そうした文化的背景を直接的に描き込むことはないが、山の輪郭や稜線の安定感を通じて、その象徴性を静かに響かせている。浪漫的な装飾や劇的な効果を排し、簡潔で抑制された造形の中に、山の厳しさと優しさを共存させる姿勢は、彼の美学を端的に示すものといえる。

版画としての公共性

リトグラフの選択は、作品の社会的意義とも結びつく。一点ものの油彩画とは異なり、版画は複製と頒布が可能であり、より多くの人々に山岳の美を届けることができる。「日本名山画譜」というシリーズは、日本各地の名峰を選び出し、記録するとともに、その美を共有する試みであった。地方の風景は、こうして都市の人々にも届き、都市と地方の間に新たな文化的接点を生み出した。教育的・啓蒙的な役割も果たし、近代の山岳観光や郷土意識の醸成にも少なからぬ影響を与えたと考えられる。

視線誘導と時間感覚

構図の中で、織田は視線の動きを緻密に設計している。画面手前の斜面や樹木のシルエットが観る者の視線を導き、中景から遠景へと自然に目が移る。重なる稜線の階層構造は、山へ登るような感覚を生み、平面画の中に奥行きの幻影を与えている。また、山肌の光と影の分布は特定の時間帯を暗示する。頂上付近に射すやや低い角度の光は、早朝か夕刻のものであろう。こうして、画面は静止していながらも時間の流れを内包し、鑑賞者の想像力を空間だけでなく時間へと広げていく。

美術史的評価

美術史の文脈で見れば、織田一磨の本作は、西洋画法の受容と日本的表現の融合を果たした山岳画の一例として重要である。同時代には新版画運動や山岳を題材とした洋画も盛んであったが、織田はそれらとは異なり、版画としての平面性を保ちながら、立体的・空間的な感覚をしっかりと取り込んだ。技術的洗練と題材への敬意を両立させ、その成果を複製可能な形で世に問うた姿勢は、昭和期の美術の公共性の一つの理想形でもあった。

総じて、《信州八ヶ嶽立科山》は、精緻な形態表現と版画の複製性を高い次元で両立させた作品である。ここには、地理的実体としての山と、日本人の精神史に刻まれた山の記憶とが重なり合っている。画面を前にした鑑賞者は、目に見える輪郭だけでなく、見えざる時間や文化の層をも感じ取るだろう。織田一磨は、この一枚に昭和初期の自然観と美意識を凝縮し、今なおその静かな力は鑑賞者を引き込むのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。