梅原龍三郎《黄金の首飾り》——「赤」の詩学と裸体美の確立

赤が先行する風景——作品との出会い

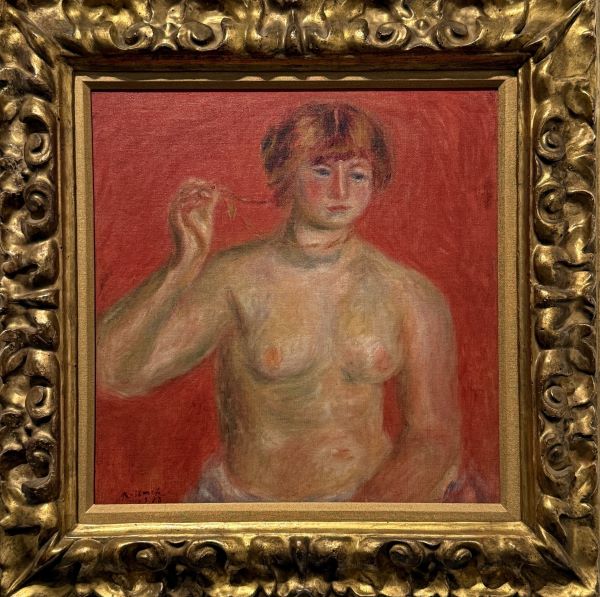

《黄金の首飾り》という題名を目にしたとき、鑑賞者はおそらく、黄金に輝く装飾品に目を凝らすことを想像するだろう。だが、実際にこの梅原龍三郎の1913年作を前にした瞬間、目を奪われるのはむしろ、その背後に広がる情熱的な「赤」である。裸婦の身体を包みこむように塗られた背景の赤は、単なる装飾ではない。むしろこの赤こそが、画面全体の気配と緊張感を支配しているのだ。

裸体の肌は柔らかな白を基調としつつ、ほのかな肉色を湛えている。その肌を背景の赤が強く押し出し、まるで肉体が炎に包まれているかのような視覚的錯覚をもたらす。首飾りは確かに黄金であり、静かにその存在を主張しているが、赤という色彩が醸す情念の奔流の中にあっては、むしろ沈黙に近い。こうして、題名に反して主役の座にあるのは、装飾品ではなく色そのものなのである。

ルノワールの薫陶と「色彩」の覚醒

梅原龍三郎は1908年から1913年まで、長くフランスに滞在している。この間、彼が強い影響を受けたのが、印象派の巨匠ピエール=オーギュスト・ルノワールである。師弟関係にあった梅原とルノワールの関係は、単なる技術的継承にとどまらず、芸術における感性の本質的な授受であった。

ルノワールはかつて梅原に「君は色彩を持つ」と評し、「デッサンは勉強で補うことのできるものだが、色彩はタンペラマンによるものだ」と続けた。この言葉は、梅原にとっての「色」への覚醒であり、以後彼の作品において色彩は単なる表面の装飾ではなく、構造を規定し、空気を生成する媒体となってゆく。

《黄金の首飾り》における赤も、そうした「体質としての色彩」の現れである。人体の肉感を浮かび上がらせるための補色的な対置ではなく、それ自体が一種の生理的エネルギーとして画面に注入されているのだ。

「赤」と肉体——視覚と感覚の交錯

この絵画において、「赤」は単なる背景ではない。むしろそれは、裸婦の肉体をとり囲む空気そのものであり、感情的な共鳴を導く色彩の皮膚である。西洋絵画の文脈において、赤はしばしば情熱・官能・愛憎の象徴として用いられてきた。だが梅原の赤には、それら象徴的意味を超える独特の感触がある。それは絵の表面に塗られた色であると同時に、肉体の内側から放射されてくるような「内燃的な赤」である。

裸婦の身体は、見る者の視線を正面から受け止めることなく、どこか遠くを見つめるように、もしくは何かに聴き入っているように、内向的である。この視線のそらしによって、見る者は身体の表面の官能だけでなく、内奥に存在する感情や精神に近づくことが許される。赤い背景は、まさにそうした精神的な内在性を視覚化するために置かれているのではないか。

裸体の近代——「見られる身体」との距離

《黄金の首飾り》が描かれた1913年という年は、日本美術史においても近代化が大きく進行していた時期である。裸婦表現も、単なる西洋模倣から独自の美意識を模索する段階にあった。西洋では既にヌードは絵画の主要テーマとして確立されていたが、日本では裸体の公開展示には未だ慎重さが求められていた。

この時代にあって、梅原は裸婦を主題としながらも、その肉体性を過剰に強調することなく、あくまで絵画的構成の中に組み込むことで、裸婦像に対する新たな視点を示した。裸婦はもはや「見る対象」ではなく、「色と形の交錯によって生まれる空間の核」として、絵画の内部に位置づけられている。

《黄金の首飾り》の裸婦は、視線を逸らし、肉体の重みを画面左に預けながら、静かに佇んでいる。その姿は、官能の対象としての裸婦ではなく、「色彩の容れ物」としての身体であり、「描かれるべきもの」ではなく「色彩によって生まれるもの」へと昇華されているのだ。

フォルムの解体と再構成——近代への跳躍

梅原の裸婦は、デッサン的厳密さを追求するというよりも、形態そのものが色彩とともに呼吸するような造形意識に支えられている。ルノワールのように、柔らかく連なるフォルムと明るい色彩の戯れを志向する一方で、梅原の線にはしばしば太く、粗く、意図的な「野性」が潜む。

例えば、裸婦の肩から胸にかけての量感は、筆触をそのまま残すようにして描かれており、写実的整合性というよりも、むしろ「筆跡の感触」そのものが形を決定しているように思われる。これはまさに、近代絵画が写実の拘束から解放され、「見る」という行為そのものを再定義する過程の中で生まれた美意識である。

「黄金の首飾り」は、その意味で「描かれたもの」ではなく、「画面上に現れてきたもの」であり、梅原の筆の速度や衝動、即興的判断が、画面の随所に痕跡として刻まれている。

象徴としての首飾り——静と動の対比

題名にある「黄金の首飾り」は、画面中央に小さく、それでいて鮮やかに描かれている。身体の肉感と背景の赤が互いに呼応する中で、唯一この首飾りだけが冷ややかな金属的質感を湛えている。このコントラストは、絵全体の「動」の力学に対して、「静」の象徴として機能している。

首飾りの輪郭は丁寧に追われており、そこには色彩の爆発とは異なる「職人的な手」の気配がある。この静謐さがあるからこそ、全体の構成はバランスを保ち、裸婦の身体もまた、単なる情念の塊とはならず、抑制された品位を保ち得ているのである。

首飾りは、身体を装飾するものというより、「色彩と肉体の劇の中にあって、ひとつの制御装置」として存在している。まさに「黄金の首飾り」とは、色彩の奔流をつなぎとめる一点の静寂なのである。

梅原と近代日本絵画への波紋

《黄金の首飾り》は、梅原龍三郎がフランス留学から帰国した翌年に描かれた作品である。梅原はこの後、日本洋画界において長く重鎮として君臨するが、その初期においてすでにこの作品のような完成度を示している点に、彼の稀有な感性と見識を感じずにはいられない。

この作品は、単なる西洋美術の輸入でも、模倣でもない。むしろ、西洋的裸体表現を「色彩の精神」として咀嚼し、日本的感性によって再構成した、日本近代美術における重要な達成のひとつである。

ルノワールの影響を受けつつも、梅原はやがてその影から脱し、自身の「赤」の形式を確立するに至る。《黄金の首飾り》は、その転換点に位置する重要な作品であり、色彩が思想となる瞬間を記録した貴重な証言でもある。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。