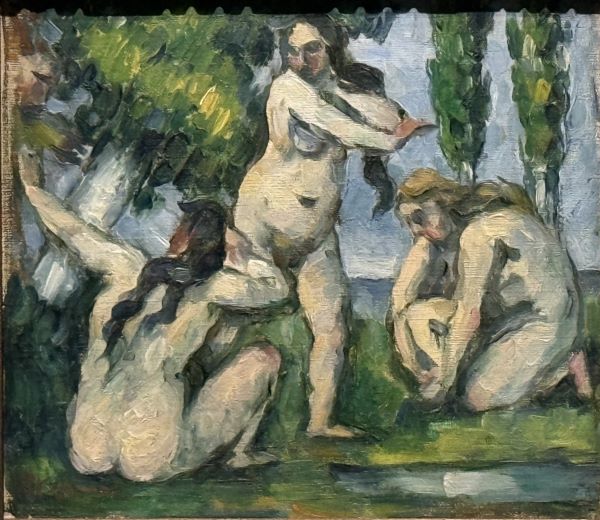

【3人の浴女】ポール・セザンヌーオルセー美術館所蔵

- 2025/8/10

- 2◆西洋美術史

- ポール・セザンヌーオルセー, 三菱一号館, 美術館

- コメントを書く

展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

視覚の構築と肉体の詩学

セザンヌの作品《3人の浴女》における造形的革新の源泉

始まりの水辺――「水浴図」主題への最初の本格的な接近

ポール・セザンヌにとって、「水浴する人々(バティニスト)」という主題は、単なる風俗画の伝統的変奏ではなく、彼の芸術理念そのものを表現するための重要な舞台であった。その探求は生涯にわたり継続され、最晩年の代表作《大水浴図》に結実することになるが、《3人の浴女》はその萌芽的表現として、特筆すべき位置を占めている。

1874–1875年頃に制作された本作は、セザンヌの「水浴者シリーズ」の中でも最初期の完成度の高い作品であり、彼が本格的に裸体と風景、そして画面構成という三要素の統合を模索し始めた出発点と位置づけられる。2025年の三菱一号館美術館における展覧会「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」への出品は、セザンヌ芸術の原点に触れる貴重な機会であり、同時代の印象派的感性との違いをあらためて浮かび上がらせる契機ともなるだろう。

《3人の浴女》がまず我々に印象づけるのは、その構図の精緻な計算である。正方形に近いカンヴァスの中央、やや左寄りに3人の女性の裸体が三角形を形成して配されている。左側に2人、右側に1人という非対称なバランスながら、3つの身体は視線の導線と構造的な安定をもたらす三角形のフレームを生み出している。

とりわけ注目すべきは、画面左側に斜めに立つ一本の木の存在である。この木は、手前の2人の身体のラインをなぞるように角度を取り、斜めの軸として画面に強い緊張感を生じさせると同時に、画面を右上へと視線を導く視覚的装置となっている。さらに、木の幹と枝は曲線と直線の交差によって構成され、背景の風景と人物の境界を曖昧にしつつ、それらを統一する役割を果たしている。

このように、セザンヌは画面の幾何学的構成を通して、人物と自然の調和を図るだけでなく、観る者の視線と感覚のリズムまでも制御している。その意味で本作は、単なる具象画ではなく、視覚的経験の構築物と言える。

セザンヌの初期作品に共通する特徴のひとつに、色彩の「構造的な」使用がある。本作においても、彼は自然を印象派のように光の一瞬の現象として捉えるのではなく、色彩をかたちの生成に資する要素として扱っている。とくに注目されるのが、緑と黄の濃淡による表現である。

木々や葉、地面の起伏は、色彩の重なりと筆致のリズムによって表現されており、特に枝葉の描写には緑、黄、褐色が幾重にも塗り重ねられ、単なる色の記録を超えた「量感」が生まれている。これにより、自然はただの背景ではなく、人体と同様に「マッス」としての存在感を持ちはじめる。

人物の肌にも、単一の肉色は使われていない。青、緑、灰、赤みがかった茶色などが不規則に塗布されており、セザンヌ特有の「不安定な均衡感」がそこに宿っている。これは単なる技術的未熟さではなく、むしろ身体が空間の中に呼吸するような、動的で構造的な造形感覚を導入する意図に基づいている。

こうした筆触と色彩の用法は、印象派的な瞬間描写の方法とは一線を画し、後のキュビスムにも通じる視覚の「構築」という視座をはっきりと内包している。

本作に描かれている3人の浴女たちは、いずれも実在のモデルに基づいているわけではない。これはセザンヌの「水浴者」シリーズ全般に言えることであり、彼の人物画において特異な点でもある。セザンヌは自然風景を前にして筆を取る一方で、水浴者に関してはスタジオの中で、想像力と記憶、古典的理想像と構成的欲求とを頼りに画面を構築していた。

実際、彼が好んだモチーフの多くは、ルーベンスやミケランジェロ、ニコラ・プッサンといった古典的巨匠の裸婦表現に触発されたものであり、それらの「原型」が彼の中で再解釈され、再構築されていく過程で、独自の造形としての「水浴者」が成立していったのである。

《3人の浴女》に見られる肉体の構造的描写、身体のパーツがやや不自然に接合されているかのような印象、そして人物と風景の一体化といった要素は、記憶と想像によって「創造された身体」がもたらす特異な感覚を伝えている。それはリアリズムとは異なる、言わば「内的リアリティ」に基づく表現であり、20世紀の絵画にとって大きな足場となった。

1870年代半ばという本作の制作年代は、セザンヌが印象派の画家たち――とくにピサロとの交流を通じて、色彩と筆致の技法を吸収しながらも、徐々にその運動から距離を取り始めた時期に相当する。彼は当初、モネやルノワールと同様に、戸外制作や光の描写に傾倒していたが、やがて彼の関心は、視覚の一瞬性ではなく、「安定性」と「構造」へと移行していく。

その兆候は《3人の浴女》にすでに明らかであり、画面全体に漂う静けさ、人物の彫刻的造形、そして風景との統合感は、明らかに印象派の自由な筆致とは異質な方向を示している。セザンヌは、自然や人間を感覚の即興的記録ではなく、秩序ある構造体として捉え直そうとする試みを、この作品においてすでに開始していたのである。

本作が2025年に三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展において展示される意義は、単に一枚の名作を紹介するというにとどまらない。むしろ本作は、ルノワールの絵画と並べることで、近代絵画の「分岐点」における二つの可能性を如実に浮かび上がらせる重要な資料となる。

ルノワールが追求したのは、感覚的愉悦と色彩の華麗さ、そして人間存在の官能的肯定であった。これに対し、セザンヌは人間を空間の一要素として客観的に再構築し、自然と調和させようとする。両者は一見対照的に見えるが、いずれも近代の画家として、前世紀の古典主義的束縛から脱し、自律的な造形言語を獲得しようとしていた点で共通している。

《3人の浴女》は、未だ粗削りな部分を残しながらも、セザンヌがその後に向かう芸術的展望をすでに内包している。「自然を円筒、球、円錐として見る」という彼の言葉が示すように、ここではすでに視覚を通じて自然と人間を「構成し直す」意志が働いている。

それはまた、ルノワールやモネらが拓いた「視る喜び」に対し、セザンヌが提示した「視ることの困難さ」としての、もうひとつの近代である。彼がこの作品で示した構成的視覚、マッスへの意識、色彩による空間構築といった要素は、ピカソ、ブラック、マティスといった20世紀の巨匠たちによって継承される。

《3人の浴女》――それは始まりであり、既に革命である。静かに、しかし確実に、近代絵画の地殻変動が始まっていたことを、この作品は観る者に語りかけてくるのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。