静かな革命のはじまり

スーラの作品「グランド・ジャット島の日曜日の午後」習作

小さな板に描かれた大きな構想

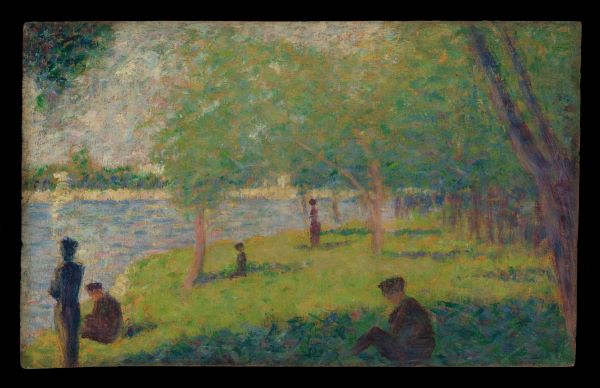

ジョルジュ・スーラが1884年に制作した油彩画(『グランド・ジャット島の日曜日の午後』のための習作)は、画面サイズとしては控えめな作品ながら、西洋絵画史における最重要作の一つである本画への足がかりとして、今日極めて大きな芸術的価値を有している。メトロポリタン美術館に収蔵されるこの小さな木製パネルは、スーラが約50点にも及ぶ習作とデッサンを通じて緻密に構築したあの「点描画の金字塔」への、出発点の一つなのである。

習作という名の実験場

1884年のこの時期、スーラはまだ若干24歳。印象派の影響を受けながらも、独自の新しい表現技法を模索していた。彼が関心を寄せていたのは、視覚的な印象を単に写すのではなく、科学的な色彩理論に基づいて「目において融合する色彩」を作り出す方法であった。これが後に「点描(ポワンティリスム)」と呼ばれる技法である。

本作はその技法の探究と構図研究の中間に位置する作品である。画面には、セーヌ川中州のグランド・ジャット島で休日を楽しむパリ市民たちの姿が描かれており、後の完成作に比べると筆触はより柔らかく、色彩も明快で自由だ。スーラは、最終的な静的で厳格な構図とは異なり、ここではまだ空気感や動きのあるリズムを残している。

図像の変遷──習作と本画の違い

「Study for ‘A Sunday on La Grande Jatte’」に描かれた人物たちは、後に完成作で描かれる図像の祖型となる。しかし、それぞれのポーズや配置は大きく異なる点もある。たとえば、画面右手の女性と猿、あるいは煙草をくゆらせる兵士、傘を差した紳士などが本作にも登場するが、その表情や服装、身体の向きなどは本画とは異なる。

このことから、本習作は単なる縮小コピーではなく、スーラの構想を形にしていく中での実験的段階であったことが分かる。彼は、点描という技法だけでなく、光の方向、色の相互作用、視覚の焦点の導線といった要素すべてを、習作を通じて何度も練り直したのである。

点描と分割主義

スーラの技法を説明する上で避けて通れないのが、彼が自ら用いた「分割主義(ディヴィジョニスム)」という概念である。フランス語の“division”(分割)に由来するこの用語は、従来の色の混合をキャンバス上で行うのではなく、純色を小さな点や短いタッチで並置することで、観る者の視覚内での混色を誘導するという考えに基づいている。

「Study for ‘A Sunday on La Grande Jatte’」では、点描技法はまだ完成の域には達しておらず、筆致も比較的自由で、筆の動きが感じられる。しかし、その中に既に色彩の並置による視覚的融合の意図が込められており、スーラの革新的な試みがここから始まっていることが見て取れる。

科学と芸術の融合

スーラの制作姿勢には、19世紀末のパリにおける科学主義的な気風が色濃く反映されている。彼はミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールの『色彩の同時対比の法則』など、当時の色彩理論を熱心に研究していた。芸術が感性のみに依存するのではなく、視覚的・心理的な理論の裏付けに基づいて構築されうるというスーラの姿勢は、印象派と一線を画すものであった。

「Study for ‘A Sunday on La Grande Jatte’」は、その意味でスーラにとって“科学と芸術の対話”の場でもあった。この小品において彼は、色の配置や人物の配置による視覚的バランス、空間の広がり、調和と対比といった要素を、幾何学的かつ理性的に調整している。

モダニティの象徴としてのグランド・ジャット島

描かれた舞台であるグランド・ジャット島は、19世紀末のパリの都市文化とレジャーの象徴的空間であった。パリのブルジョワや労働者たちが週末を過ごす郊外の憩いの場として、近代都市の中産階級の台頭とともにその存在感を増していった。

本習作においても、労働者、兵士、ブルジョワ婦人、子供といった様々な階層の人物が並置されており、現代都市社会の縮図としての風景が描かれている。ここには個々の感情や物語性は排除され、むしろ類型的な存在としての「人間の集合」が理知的な構図の中に取り込まれている。

習作が持つ現代的な魅力

今日、我々がこの習作に惹かれるのは、完成作にない“動的な未完成性”がそこにあるからだろう。完成作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884–86年、シカゴ美術館所蔵)は、幾何学的に整理された冷静な構図と、機械的なまでに統一された点描の織りなす静寂の世界である。それに対して、この習作には筆の躍動があり、色彩も即興的で、絵画の息吹が感じられる。

この小さなパネルには、偉大な作品へと至るまでの過程が凝縮されており、それが見る者に創造の喜びや探求の緊張感をもたらす。まさに「創作の舞台裏」を覗き見るような魅力があるのだ。

スーラという構築者

スーラは、僅か31歳でこの世を去るまでに、「点描」という革新を芸術の主流に押し上げることに成功した。しかしその根底にあったのは、科学的な知性と、鋭敏な観察眼、そして妥協なき構成への意志である。

「Study for ‘A Sunday on La Grande Jatte’」は、その全てが結晶しはじめた瞬間を私たちに伝えてくれる。本作は、単なる準備段階の作品ではなく、スーラという芸術家が“見る”という行為を再構築しようとした試みそのものであり、モダンアートの夜明けにおける貴重な証言なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。