展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

情熱と生命の最終楽章

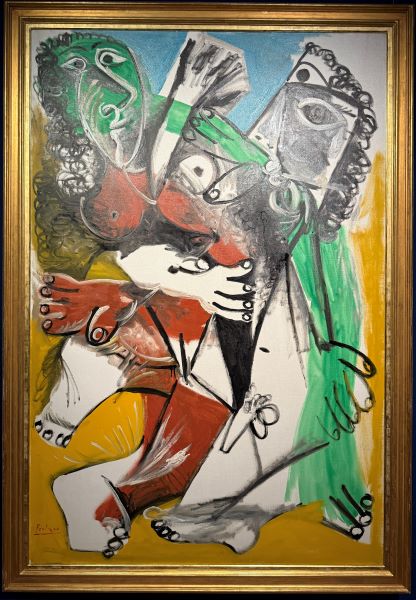

ピカソの作品《男と女》

晩年のピカソが描いた「生の核心」

パブロ・ピカソが1969年に描いた《男と女》は、彼の創作活動の最晩年にあたる時期の作品であり、その中でも特に直截なテーマ性と強烈な表現力をもつ絵画である。本作は、梅原龍三郎氏によって国立西洋美術館に寄贈された作品であり、日本においてピカソの最終期の表現を身近に見ることのできる貴重な一点である。

《男と女》に描かれているのは、題名のとおり、二人の男女の結合の場面である。しかしながら、それは写実的な性的描写ではなく、むしろ形象の激しい歪曲や線の奔放さ、色彩の強さにおいて、ピカソが生涯をかけて追求した「生(ヴィ)」の本質的な表現に迫るものである。本エッセイでは、この絵画の美術史的背景、主題の意味、技法、そしてピカソの芸術の最終段階における文脈などを読み解きながら、《男と女》という作品の奥行きを探っていきたい。

晩年のピカソ:衰えぬ創造力

1969年、ピカソは88歳になっていた。世間的にはすでに伝説的な巨匠として君臨しており、若い芸術家たちからも尊敬と同時に恐れの眼差しで見られる存在であった。しかし、彼は決して過去の名声に甘んじることなく、衰えを知らぬ創作意欲で膨大な作品を生み出し続けた。

晩年のピカソは、肉体的な死が近づくことを誰よりも強く意識していたが、それは同時に「生の燃焼」としての制作へと転化された。《男と女》を含むこの時期の作品群は、若い頃以上に自由奔放で、荒々しく、時に暴力的ですらある表現に満ちている。そこにあるのは、もはや技巧や構図といった形式美ではなく、内なる情動と原初的な衝動そのものである。

主題としての「男女」:生と性の根源的なイメージ

ピカソにとって「男と女」「性」「エロティシズム」は、一貫した主題であった。20世紀を代表する芸術家の一人でありながら、ピカソは絵画を通じて常に「人間の根源」に迫ろうとした。愛、欲望、死、暴力、そして性。それらは彼にとって、芸術の本質的なテーマであり、特に晩年には、その表現はより剥き出しの形で現れる。

《男と女》では、男性と女性の裸体が複雑に交錯し、画面全体を覆うように描かれている。輪郭線は大胆で太く、しばしば途切れ、時に重なり合う。そのため、見る者には一瞬、二人の体が一体化したようにも見える。これは単なる性愛の描写ではなく、「男」と「女」という存在の境界が曖昧になり、融合し、ひとつの生命体となる瞬間を描いたとも解釈できる。

この融合の瞬間は、ピカソが死を目前にして到達した「生の最終形態」の象徴と見ることができる。性行為という一見俗世的な主題が、ここでは形而上的な意味をもって昇華されているのだ。

表現の技法:粗野さと率直さのなかにある構成の妙

《男と女》の表現は、一見すると荒々しく無秩序である。輪郭線は走り書きのようであり、塗りも大胆に見える。しかし、注意深く見ていくと、そこには緻密な構成意識があることが分かる。

画面には強いコントラストが見られる。黒の線によって描かれた人物像は、背景の明るい色彩とぶつかり合い、激しい動きを感じさせる。男女の身体のフォルムは、ピカソが若いころに習得した解剖学的な知識に裏打ちされており、どれだけデフォルメされていようと、「身体の重み」や「接触の感触」が確かに存在している。

また、色彩は基本的に限定的であるが、赤やオレンジなど、情熱や生命を象徴する色が巧みに使われている。晩年のピカソにとって、色は現実を写すためのものではなく、感情を直接伝える手段であった。本作における色彩も、快楽や官能ではなく、むしろ「生への渇望」を表しているかのようだ。

日本との縁:梅原龍三郎による寄贈

この《男と女》が国立西洋美術館に所蔵されているという事実には、特筆すべき文化的背景がある。日本洋画壇の巨匠・梅原龍三郎(1888–1986)は、パリ留学中からピカソの存在を強く意識しており、晩年までピカソを「絵画の極北」として敬愛していた人物である。

彼はピカソ作品を個人で所有していた数少ない日本人画家の一人であり、《男と女》も彼のコレクションのひとつであった。この作品を国立西洋美術館に寄贈したことにより、日本の観衆がピカソの晩年の仕事に直接触れる機会を得たのは、文化史的にも意義深い。

さらに言えば、梅原自身が晩年に「裸婦」や「東洋的エロス」を主題とした作品を多数描いていることから、本作に惹かれた理由も頷ける。ピカソの作品は、梅原にとって芸術と肉体と精神の統一を示す究極のモデルでもあった。

絵画としての「遺言」:死と再生の象徴としての一枚

1969年に描かれた《男と女》は、ピカソが死の直前に向き合った「芸術による永遠」の挑戦の記録でもある。彼は何度も繰り返し男女の交わりの場面を描いたが、そのたびに新しい視点と解釈を加え、単なるエロティックな表現にとどまらず、存在そのものの詩的探求を続けた。

この作品における男女の姿は、単なる「男」と「女」ではなく、生の始まりと終わり、創造と破壊、個と全体といった対立概念の融合の象徴とも言える。ピカソがこの主題に晩年までこだわり続けたことは、「人間とは何か」「生きるとは何か」と問い続けた生涯の総括そのものであった。

このようにして《男と女》は、ピカソの「絵筆による遺言」として、今もなお観る者に激しい問いを投げかけ続けている。

生命のかたちとしての芸術

パブロ・ピカソの《男と女》は、単なる性愛の絵ではない。そこに描かれているのは、生命の衝動、生きようとする力、死を見つめながらもなお愛し合おうとする人間の姿である。造形の荒々しさの中には、老人ピカソの魂の震えが込められており、若い頃のような技巧では表しきれない「真実の表情」が浮かび上がってくる。

この作品に正面から向き合うことは容易ではない。だが、見る者がそこに「生」を見出し、「死」までも内包した芸術の力に圧倒されるとき、《男と女》はピカソの最晩年の偉業として、静かに語りかけてくるだろう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。