展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

― ピカソがたどり着いた“性を超えた顔” ―

20世紀美術において、顔の描き方ほど挑戦され続けた主題はないだろう。なかでもパブロ・ピカソは、その創作人生を通じて「人間の顔」という永遠の主題に対して、無数のアプローチを試みてきた芸術家である。彼は写実から抽象へ、そして再構成から脱構築へと、一貫して“顔とは何か”という問いに挑み続けた。

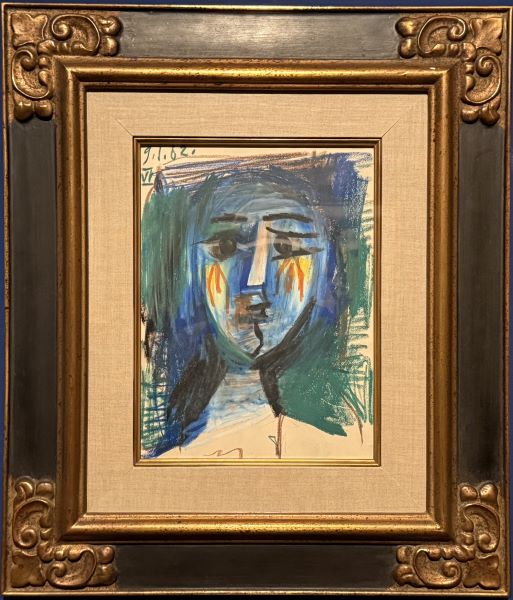

本稿で取り上げる作品《頭部》(1962年、クレヨン/紙)は、ピカソの晩年の手による素描作品であり、国立西洋美術館に所蔵されている井内コレクションの中でも、特に注目すべき一作である。本作は、同年1月9日に描かれた全4枚の“頭部”シリーズのうちの最終作であり、クレヨンという即興性の高い画材を用いて、ひとつの顔が女性から中性的な姿へと変容していく過程を、繊細かつ大胆に追いかけたものである。

ピカソが1962年1月9日に一気に描き上げた4点の素描は、いずれも“頭部”をモチーフとしたものである。この日、彼はクレヨンという柔らかく色鮮やかな画材を用いて、軽やかかつ大胆な筆致で1枚、また1枚と顔のイメージを描き進めた。

最初に描かれた頭部には、長い髪と豊かなまつ毛があり、典型的な女性像の特徴を備えていた。柔らかな輪郭と表情のある目元、そして豊潤な色彩からは、愛情や官能のニュアンスすら読み取れる。しかし、回を重ねるごとに髪は短くなり、まつ毛は消え、顔はより単純な楕円形へと変化していく。そして最終作である《頭部》では、ついに髪の毛もまつ毛もなくなり、男女の区別すらつかない中性的な顔が現れる。

この変化は単なるスタイルの実験ではなく、ピカソが晩年に抱いていた“人物とは何か”という根源的な問いへの、真摯な応答であった。性差という記号を脱ぎ捨てたとき、顔は何を語りうるのか──そのような問いが、この作品には託されている。

本作は油彩でもリトグラフでもなく、クレヨンで描かれている。ピカソは晩年、多くのドローイングや素描を残したが、クレヨンという道具はその中でもとりわけ直感的な表現を可能にする画材だった。

クレヨンは筆や刷毛のような「媒介」を必要とせず、紙に直接触れる指先のような存在である。ピカソの手の動きがダイレクトに紙に伝わり、ひと筆ごとのエネルギーがそのまま形となって現れる。しかも本作は、単色ではなく、赤、青、緑、紫など、複数の色が重ねられ、線と色が混在することで、動的なリズムが生まれている。

この即興的なスタイルこそが、ピカソの晩年の特徴であり、形の明確な完成よりも、創造そのもののプロセスが前景化されているのだ。本作の頭部は、決して静止した肖像ではない。むしろ、今まさに描かれている最中のような、躍動的なエネルギーを宿している。

ピカソにとって、人物表現における“性”の意味は常に重要であり、また変化し続けるテーマであった。彼の若きブルー・ローズ期には、悲しみに沈む女性たちや道化師がしばしば登場し、次いでキュビスムの時代には、顔そのものが幾何学的に解体され、性別すら不明瞭な存在へと近づいていった。

この1962年の《頭部》では、性差は完全に宙吊りにされている。卵型の頭部に描かれた目や鼻、口には明確な性別の記号はない。むしろ、長い髪やまつ毛といった“女性らしさ”は意図的に消去されており、それによって新たな“性を超えた個”が姿を現している。

このような中性的な人物表現は、単なる様式的な特徴ではない。それは、ピカソ自身が性別という枠組みにとらわれない「人間存在」の核を掘り下げようとした証でもある。さらに言えば、この表現はジェンダーという概念がようやく現代において再評価されるよりずっと以前から、ピカソが無意識のうちに挑戦していた“表現の自由”の一形態とも言えるだろう。

1962年の《頭部》から10年後、ピカソは再び“頭部”という主題に戻ってきた。1972年4月13日に描かれた3点の素描のうち、2枚は明らかに男性像として描かれており、そのうちの1枚では立派な口髭が強調されていた。ところが、3枚目となる《無題》(no.28)では、その口髭が塗りつぶされ、髪は長くなり、性の記号が再び解体されていく。

10年という時間の流れの中で、ピカソはより過激に、より即興的に人物像を変容させていった。そこには“男”と“女”という固定的な記号に対する疑問があり、また“顔”という存在が持つ曖昧性への強い関心があった。

1962年の《頭部》では、描写の変化は連続的であった。1枚目から4枚目へと、徐々に女性的要素が消えていく。しかし、1972年のシリーズでは、性の変容はより飛躍的で、ある意味ではより象徴的である。それはまさに、ピカソの晩年の創作が、“個人の内面”ではなく、“表現そのもの”を対象とするように変化していたことを示している。

《頭部》に見られるような中性的な顔の表現は、ピカソの晩年芸術の中でも特に重要な側面を持つ。彼の後期作品では、人物の表現が次第に即興的・劇画的になり、解剖学的な正確さよりも、描くことそのもののスピードや自由が優先されていく。

ピカソにとって、「描くこと」は単なる表現行為ではなく、思考や感情の延長であり、自己と向き合うための行為だった。年齢とともに身体的な制限が増しても、彼の手は止まることなく描き続けた。そして、顔という最も人間的な部位に、彼はあらゆる情念、記憶、願望、そして無名の存在への共感を込めていった。

本作《頭部》に描かれた性を超えた顔は、そうしたピカソの芸術哲学を象徴する存在である。男女の差異を超えて、人間の本質そのものを探る視線が、そこに込められている。

ピカソは一般的には“キュビスム”や“ゲルニカ”といったイメージで語られることが多いが、井内コレクションに含まれる本作《頭部》のような晩年の素描は、より個人的で、より深い思索を感じさせる作品である。こうした作品が日本に紹介されたことは、国内におけるピカソの再評価にも大きく貢献した。

《頭部》は、もはや「誰かの顔」ではない。そこには性別も年齢もなく、個人のアイデンティティも特定されない。しかしそれでも、否、それだからこそ、私たちはこの顔の中に「人間の本質」を見出すことができるのではないだろうか。

ピカソはこの作品で、「顔とは何か」「性とは何か」「人物とは何か」という問いを、静かに、しかし根源的に突きつけている。そして、その答えを決して一つに限定することなく、むしろ多義的なまま、観る者に委ねているのである。

それはまるで、鏡に映る私たち自身の顔が、誰でもなく、そして誰でもあり得るかのように。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。