タグ:江戸時代

-

「お茶の水」は、歌川広重二世(うたがわ ひろしげ にせい)という日本の浮世絵師による作品です。制作時期は江戸時代(1615年–1868年)に位置します。

この作品は木版画で制作されており、和紙に墨と色彩を使って描…

-

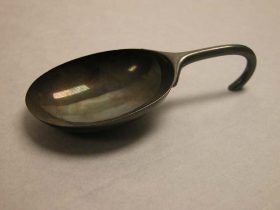

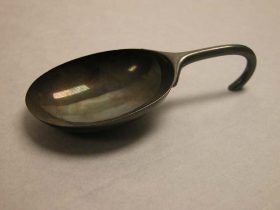

「スブーン」は、中川如瓊(なかがわ じょうえき)という作家による作品です。制作時期は江戸時代(1615年–1868年)または明治時代(1868年–1912年)の19世紀に位置します。

この作品は、白金属(ホワイト…

-

江戸時代の日本、1725年から1770年に活動した鈴木春信(Suzuki Harunobu)による「井手の玉川」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる伝統的な木版画の一部です。鈴木春信は、浮世絵の初期の画家であり、…

-

江戸時代の日本、1686年から1764年に活動した奥村政信(Okumura Masanobu)による「俳優中室富士郎の騎馬武士」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる日本の伝統的な木版画の一部です。この作品は、歌舞…

-

江戸時代の日本、1706年から1763年に活動した鳥居清倍 II(Torii Kiyomasu II)による「大斧の助けを借りて戦う俳優市村亀蔵」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる伝統的な日本の木版画の一部です…

-

「北国五色墨」(ほくごくごしきずみ)は、日本の浮世絵師、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による浮世絵シリーズです。歌麿は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活動し、特に美人画(Bijin-ga)として知…

-

「江戸名所 御茶之水」は、日本の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による作品です。広重は江戸時代後期から幕末にかけて活動し、特に風景浮世絵で知られています。この作品は、広重が江戸の名所や風景を描い…

-

江戸時代の彫刻家であるRyūsa(日本人、18世紀後半に活動)による「家庭用具を彫刻した根付け」は、日本の芸術作品であり、根付け(netsuke)として知られる小さな彫刻品です。根付けは、江戸時代の日本で着物の帯に付け…

-

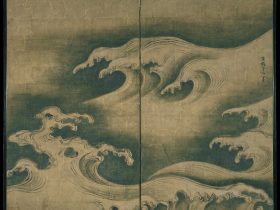

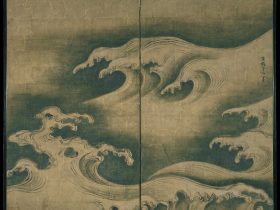

尾形光琳(おがたこうりん)の「波濤図屏風」は、日本の江戸時代に活躍した装飾絵師である尾形光琳によって描かれた、波の激しさや美しさを表現した屏風のことを指します。

尾形光琳は、江戸時代中期に活躍した絵師で、主に屏風…

-

「觀瀑山水図」は江戸時代の日本の美術作品で、釧雲泉(くんうんせん)による絵画です。この作品は、山水の風景を描いたもので、「瀑」は滝を指します。釧雲泉は、江戸時代に活動した絵師で、山水画や風景画を得意とし、その作品はその…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント