- Home

- 写実

タグ:写実

-

【独活】北脇昇‐東京国立近代美術館所蔵

https://youtu.be/L-y9sM3NK5c?si=zgxov0pIKpM1XZM0 独活の肖像北脇昇と静かな超現実 北脇昇が一九三七年に描いた油彩画《独活》は、日本近代絵画における静かな… -

【彫塑家とモデル置物】山崎朝雲-皇居三の丸尚蔵館収蔵

https://youtu.be/UQaNEMYQjAk?si=IedNEuNjQzPvY_m- 彫塑家とモデル置物明治彫刻に刻まれた親密性と近代精神 山崎朝雲が明治三十九年に制作した《彫塑家とモデル… -

【しゃくなぎ】黒田清輝‐東京国立博物館黒田記念館収蔵

https://youtu.be/Pjee0Wi8J_0?si=XoGKQTS1Hu6f4YPI 花の沈黙黒田清輝「しゃくなぎ」と晩年の美意識 黒田清輝の晩年作品《しゃくなぎ》は、日本近代洋画が一つの静… -

【《跡見刀自肖像》下絵】黒田清輝‐東京国立博物館黒田記念館所蔵

https://youtu.be/8QMJnqakx9Q?si=gEKfsaaMG99j-ksE 跡見刀自肖像 下絵――成熟の肖像、精神を描くということ―― 一人の人物が、静かにこちらを見つめている。そ… -

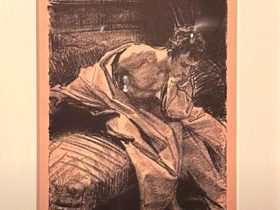

【坐る若者の習作】ジョン・シンガー・サージェントー国立西洋美術館所蔵

https://youtu.be/sBGhsVwbbq8?si=juHEN6Y_jgf0VpsK 坐する身体、試される眼ジョン・シンガー・サージェント《坐る若者の習作》における探究のかたち 19世紀末の… -

【塩原の奥】山元春挙‐東京国立近代美術館所蔵

https://youtu.be/mPe4kh-Y9GU?si=qOz8Vsjb1J-dWEzO 塩原の奥近代日本画における写実と静謐の交差点 明治から大正へと移り変わる時代は、日本美術にとって試行錯誤… -

【桜図屏風】跡見玉枝-皇居三の丸尚蔵館所蔵

https://youtu.be/BVYLifwBR1A?si=dFty9fMpcb3UTAMn 桜図屏風跡見玉枝 晩年のまなざしに咲く桜の宇宙 春の光が静かに満ちるとき、屏風一双に広がる桜の世界は、… -

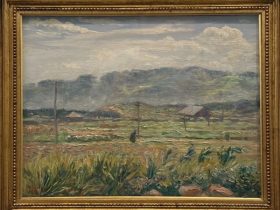

【田園の夏】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

https://youtu.be/K9zSFPdGKs0?si=ux53OgDQtuCA0Iux 田園の夏近代の息吹と静かな自然が交差する風景 黒田清輝は、日本近代洋画の形成において決定的な役割を果た… -

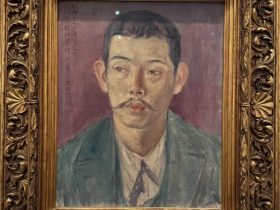

【佐野昭肖像】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

https://youtu.be/VQh3gQj_Hr4?si=7KSwLsIbZXELiev0 佐野昭肖像旅先の光に結ばれた友情と近代のまなざし 日本近代洋画の礎を築いた黒田清輝は、単なる技術移入者… -

【ブルターニュの兄妹Breton Brother and Sister】ウィリアム・アドルフ・ブグローーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/L00dIFExPv4?si=4QDjkbBhFKxB9PTg 農村のまなざしをめぐる静かな寓話ブグロー《ブルターニュの兄妹》に宿る理想と現実 19世紀フランスのアカデ…

最近のコメント