過去の記事一覧

-

https://youtu.be/GUSinEVbloU?si=6jFpoY5nfOO0WrBV

沈黙のまなざしエドワード・ウィリアム・ストット《人物習作》の詩学

19世紀末から20世紀初頭にかけてのヨ…

-

https://youtu.be/Mjz9rBc9NHg?si=Ni53Z4QUo7RManBe

水と光の間に立つ女性エドワード・ウィリアム・ストット《水浴み》再考

19世紀末から20世紀初頭にかけての…

-

https://youtu.be/4WeZB1xUIjI?si=8DYeTqsTJlPmFGn1

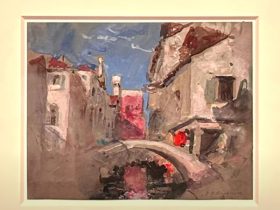

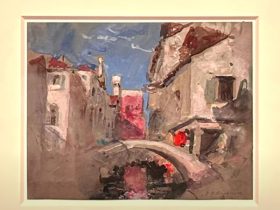

ヴェネツィア風景水と光のあわいに見るブラバゾンの眼差し

十九世紀イギリス絵画において、ハーキュリーズ・ブ…

-

https://youtu.be/weuF5YH51nU?si=nkX_UTePg5BLGUwh

アンブロシアの夜ウォルター・リチャード・シッカート 都市劇場にひそむアイロニー

ウォルター・リチャード・…

-

https://youtu.be/UZpMteRsQ-Y?si=j2jeWtPULcIO6x-I

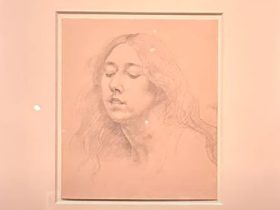

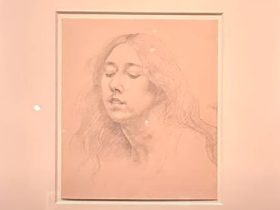

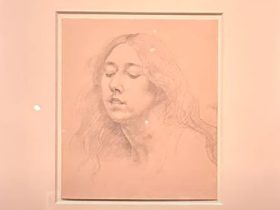

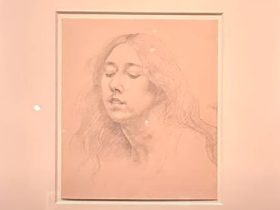

女性頭部オーガスタス・エドウィン・ジョン 鉛筆線に宿る内面の肖像

オーガスタス・エドウィン・ジョンは、2…

-

https://youtu.be/F60DzwBZo7A?si=EjhaQkKzRzOZMcZG

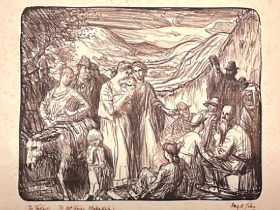

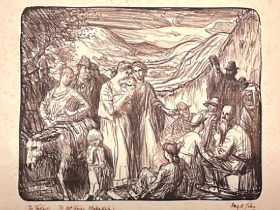

流浪の民オーガスタス・エドウィン・ジョンと自由の神話

20世紀初頭のイギリス美術において、オーガスタス・…

-

https://youtu.be/pCnDvyhWCFo?si=_nl6dWQ2FKxxjN4z

構想画のための習作オーガスタス・エドウィン・ジョンにおける生成の瞬間

20世紀イギリス美術を語るとき、オ…

-

https://youtu.be/UCJes8xZUBs?si=x7iExwBI4nlPsOAk

朽ちた船海と時間が刻む沈黙の記憶

一九一一年に制作された《朽ちた船》は、スタンホープ・アレクサンダー・…

-

https://youtu.be/RVgEybTiTBk?si=whk8pi-SWBxoZspx

祝日束の間の光と人間の影

一九一七年に制作された《祝日》は、オーガスタス・エドウィン・ジョンの作品群の…

-

https://youtu.be/ZJOex8AVKOs?si=pJljQRak7MXj8RCc

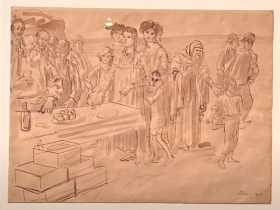

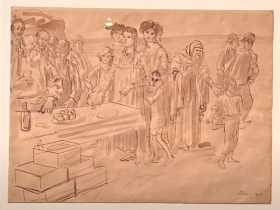

海辺食卓沈黙の交歓と線描の倫理

一九一七年に制作された《海辺食卓》は、オーガスタス・エドウィン・ジョン…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント