過去の記事一覧

-

https://youtu.be/pBiREqFVFgI?si=i978ZNDEPuI-l1ty

黒田清輝と黄昏のまなざし

《濱辺の夕月》にみる外光派風景画の詩学

黒田清輝は、日本近代洋画の成立に…

-

https://youtu.be/qz1tW5D22nI?si=4Vno5iVxB7U0zB7l

黒田清輝と近代日本の肖像

《婦人肖像》にみる外光派と精神性の融合

黒田清輝は、日本近代洋画史の形成…

-

https://youtu.be/K9zSFPdGKs0?si=ux53OgDQtuCA0Iux

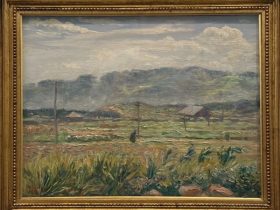

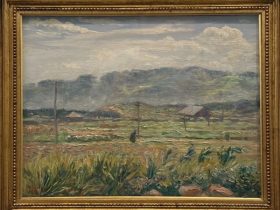

田園の夏近代の息吹と静かな自然が交差する風景

黒田清輝は、日本近代洋画の形成において決定的な役割を果た…

-

https://youtu.be/VQh3gQj_Hr4?si=7KSwLsIbZXELiev0

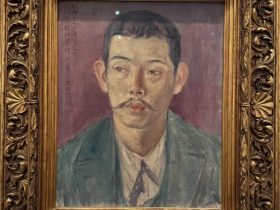

佐野昭肖像旅先の光に結ばれた友情と近代のまなざし

日本近代洋画の礎を築いた黒田清輝は、単なる技術移入者…

-

https://youtu.be/VKqplj_WU4U?si=bw0TpEbMyBFjB2kT

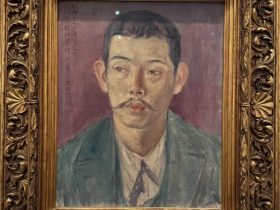

自画像五十歳の眼差しに刻まれた黒田清輝の精神

1915年、大正という新しい時代の空気が日本社会に広がり…

-

https://youtu.be/bz1FN7FF6f8?si=7TlxuGtQm0IrQEAk

海辺の女性ルノワール、印象派の岸辺で迎えた静かな転調

1883年に制作された《海辺の女性》は、ピエール…

-

https://youtu.be/lmgZpq6BYoo?si=RtvdyYgI_9nRrNh_

花とウチワサボテンのある静物ルノワール転換期における沈黙の革新

オーギュスト・ルノワールが一八八五年頃…

-

https://youtu.be/2zDWvBDahqg?si=COWFSL6vEjGbkuoA

カチュール・マンデスの娘たち転換期のルノワールが描いた三姉妹の沈黙

1888年に制作されたピエール=オー…

-

https://youtu.be/Xw2v2M8IsRA?si=SzJZsi2dFdiA35sl

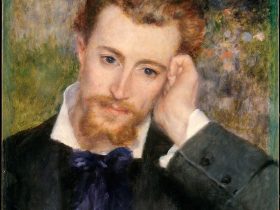

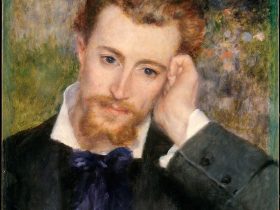

ユージェーヌ・ミュール友情と支援が結晶した印象派の肖像

1877年にピエール=オーギュスト・ルノワールが…

-

https://youtu.be/WrrPYhor-VQ?si=VNYPAS4VRDYraiTn

ジョルジュ・シャルパンティエ夫人とその子供たちサロン文化が結晶した母性とブルジョワ的理想

1878年にピ…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント