過去の記事一覧

-

「ノエツラン夫人の肖像」は、ジャン=ジャック・エンネルによって、描いた油彩絵で、18世紀フランスの肖像画を代表する作品であり、フランスのロココ芸術の特徴を色濃く反映しています。この肖像画は、エンネルによって描かれた貴族…

-

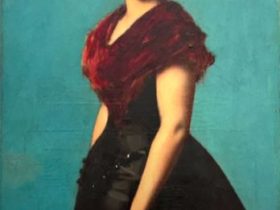

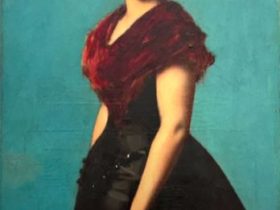

「若い娘」は、フランスの画家ジャック=エミール・ブランシュ(1861年 - 1942年)によって描かれた油彩画です。この作品は、20世紀初頭のフランスで描かれたもので、現在は日本の国立西洋美術館が所蔵しています。また、…

-

『アントニエッタ・ゴンザレスの肖像』は、イタリアの画家ラヴィニア・フォンターナによって1595年に制作されたとされる肖像画であり、その作品の背景には、画家の独自の技術と、描かれた人物の複雑で特異な家族歴が反映されていま…

-

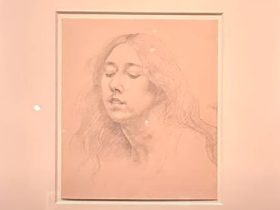

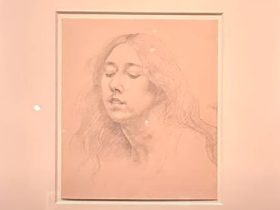

『女性頭部』は、イギリスの画家オーガスタス・エドウィン・ジョンによる鉛筆と紙を使った作品であり、彼の代表的な表現の一つとされています。この作品は、ジョンが女性の顔や頭部をどのように捉え、表現したかを深く探求するための重…

-

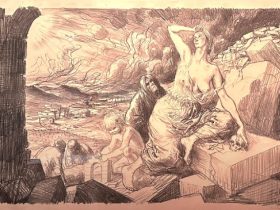

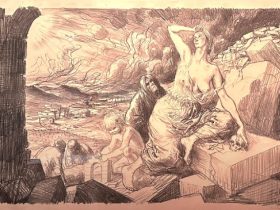

『大戦 英国の努力と理想:黎明』は、オーガスタス・エドウィン・ジョンが第一次世界大戦の戦争宣伝局の依頼で制作したリトグラフ作品であり、イギリス政府が戦争の意義と戦意高揚を目的にして発表した一連の作品群の中の一枚です。こ…

-

『ショールを被った女たち』は、イギリスの画家オーガスタス・エドウィン・ジョンの作品であり、その特徴的な作風と感情的な表現力で評価されています。ジョンは20世紀初頭のイギリスを代表する芸術家の一人で、特に人物画や肖像画で…

-

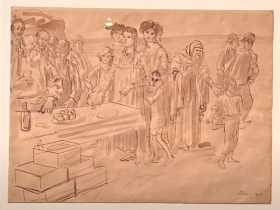

「海辺食卓」は、1917年制作、ジョンの最も特徴的な作品の一つとして、その技法やテーマ、また彼の美術に対する深い理解を示しています。オーガスタス・エドウィン・ジョンは、肖像画を得意とし、特に人物の精神的な奥行きを表現す…

-

「祝日」は、1917年制作、オーガスタス・エドウィン・ジョンの作品の中でも特に注目されるべき一枚であり、彼の独自の芸術的アプローチ、人物表現の深さ、そしてその象徴的なテーマが反映された重要な作品です。この作品を通して、…

-

「朽ちた船」は、1911年制作、20世紀初頭のイギリス美術を代表する作品の一つであり、フォーブスが描いた海の風景における象徴的な要素と、彼の芸術に対する独特のアプローチが色濃く表れた作品です。この作品は、海の荒廃した風…

-

オーガスタス・エドウィン・ジョンは、20世紀のイギリスを代表する画家であり、独自の表現方法とテーマで知られています。彼の作品は、豊かな感受性と革新的な技法によって、時折社会的なアウトサイダーとしての立場を取る人物を描く…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント