過去の記事一覧

-

「塩原の奥」は、明治時代から大正時代にかけて活躍した日本画家・山元春挙の作品です。彼は竹内栖鳳と同じ時代を生き、同じく近代日本画において重要な役割を果たした画家であり、その作品には独自の美的感覚と技法が表れています。春…

-

「光は荒野の中に輝いている」は、現代日本の美術における重要な作品であり、1993年制作に松本陽子が描く自然界と人間の精神世界との交わりを象徴するものです。この作品は、松本陽子の独自の表現技法、強烈な色彩の使用、そして抽…

-

「飛ぶ鳥」(1962年制作)は、三岸節子(みぎし せつこ)の代表作の一つであり、彼女の独自の画風と表現の進化を象徴する重要な作品です。この絵画は、油彩を用いてキャンバスに描かれ、鳥の飛翔を題材にして、動的な美しさと内面…

-

「鬼百合に揚羽蝶」は、熊谷守一(くまがい もりかず)による1959年(昭和34年)に制作された油彩画です。この作品は、熊谷守一が自身の芸術世界を深め、自然との対話を表現した一つの重要な作品であり、彼の代表作としても広く…

-

作品『はぽたん』は、吉田ふじをが1953年に制作した木版画であり、彼女の作風を理解するための重要な一作です。吉田ふじをは、昭和期における日本の版画運動を代表する女性版画家であり、特にその豊かな色彩と表現力で高く評価され…

-

「タチアオイの白と緑一ペダーナル山の見える」は、アメリカの現代美術において特に重要な位置を占めるジョージア・オキーフの代表作の一つであり、1937年に制作され、彼女の自然観と芸術観を深く理解するための鍵となる作品です。…

-

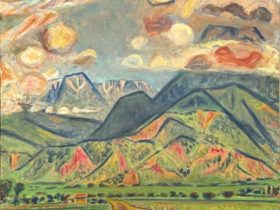

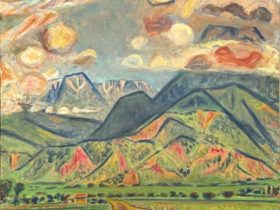

児島善三郎の作品『アルプスへの道』(1951年制作)は日本の近代美術の中でも、戦後の芸術の動向を象徴する一つの重要な作品です。児島善三郎は、戦後の混乱期においても、芸術の可能性と人間の精神的な成長を求めて表現を続けた画…

-

ピエール・ボナールの「プロヴァンス風景」(1932年制作)は、ボナールがその色彩の魔術師としての才能を完全に発揮した作品の一つであり、また彼が生涯を通じて探求し続けた「色と光」の関係が深く刻み込まれた名作です。特に、南…

-

ロベール・ドローネーの『リズム螺旋』は、彼の色彩に対する理論的なアプローチと、視覚的なリズムを駆使した表現が際立った作品であり、20世紀初頭の抽象芸術を象徴するものとして位置付けられます。ドローネーの作品は、その色彩の…

-

「休む赤衣の女」は、板倉鼎(いたくら かなえ)の代表作のひとつで、1929年(昭和4年)に制作された油彩画です。この作品は、彼のパリでの研鑽を経て完成したもので、彼の芸術的成長の成果を示すものとされています。作品には、…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント