過去の記事一覧

-

https://youtu.be/zVVdjeGCdBM?si=b00At6YalAf0sc4i

カーマスコット ロンシャンルネ・ラリック 疾走する光の造形

ルネ・ラリックが1929年に制作した《カーマ…

-

https://youtu.be/rAYSgYr26uI?si=nwhOUZlIo9_S9KTi

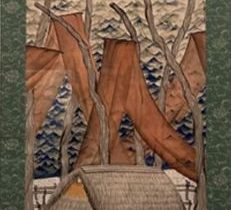

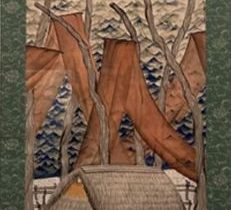

はないかだ文様長手文庫磯矢阿伎良 漆に託された静かな思想

磯矢阿伎良が1934年に制作した《はないかだ文…

-

https://youtu.be/Zil9QCY6Ijo?si=uFhnqQHCX9pshzXC

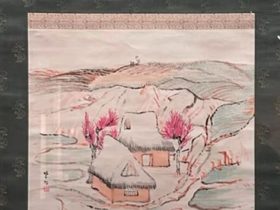

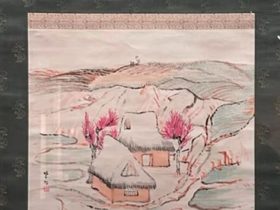

春さき今村紫紅 静かな革新としての「ゆるさ」

今村紫紅の《春さき》は、近代日本画が抱えた根源的な問い―…

-

https://youtu.be/5717G7kfXdQ?si=5vSsl-GCPR8ZRX_r

宮津速水御舟 新南画の胎動と海辺の詩情

速水御舟の《宮津》は、近代日本画が自らの進むべき方向を模索して…

-

https://youtu.be/eEJxFB_bJw8?si=SuMoawRyTbacjkEm

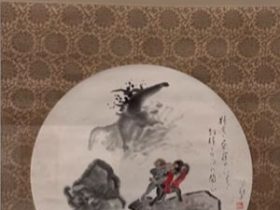

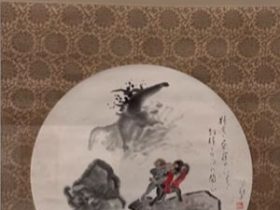

飼猿とカッパの争い小川芋銭「河童百図」にみる戯画と近代精神

小川芋銭の描いた河童は、妖怪でありながら、ど…

-

https://youtu.be/1vVB6GFpEmY?si=n1IxtowjWFNhp_Ek

西園寺公望の書七絶・横山大観の帰渔言葉と景が交わる近代日本の精神風景

二十世紀初頭の日本文化を語るとき、…

-

https://youtu.be/E0oJISJwGzk?si=NmCcnF8KjmaEtvqd

野趣二題(枝間の歌・池中の舞)自然の声と水の律動がひらく詩的世界

石井林響が一九二七年に制作した《野趣二…

-

https://youtu.be/dWkEzgc5pmo?si=fFnkKGYdKPmNoPed

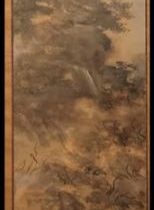

山沈黙の稜線に宿る精神のかたち

村上華岳の作品《山》(一九二九年頃制作)は、近代日本画が抱えた精神的課題…

-

https://youtu.be/UOXTaZAZkmE?si=XAXIQoR_b21cQ3g9

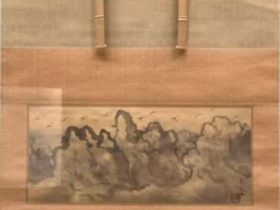

海鳥暮景之図線が導く黄昏の精神風景

村上華岳が昭和十年(一九三五)に描いた紙本墨画《海鳥暮景之図》は、静…

-

https://youtu.be/tQ6fzM3ZOe4?si=HWtzJYaodduf4Sfh

秋の谿に沈む時間村上華岳《秋谿図》と昭和日本画の内省

村上華岳が1935年に制作した《秋谿図》は、昭和…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント