- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

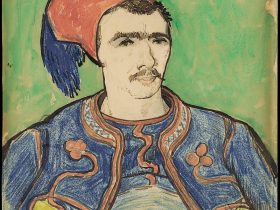

【ズアーヴ兵(Zouave)】フィンセント・ファン・ゴッホーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/swYIZJ7VjnE?si=hyWqYILmb1CAkv71 《ズアーヴ兵》──ファン・ゴッホが見つめた「虎の目」と若き肖像の誕生 1888年初夏、南フランスのアルル… -

【バーの前の踊り子たち(Dancers Practicing at the Barre)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/42_5XbWv2Zg?si=TjNl6EFdif4kixxg バーの前にひらかれる沈黙エドガー・ドガ《バーの前の踊り子たち》──稽古という時間の詩学 華やかな舞台に立… -

【舞台上のバレエのリハーサル(The Rehearsal of the Ballet Onstage)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/Yg45Q1xgy1k?si=VsvZLhh24lJh6VzO 舞台の裏側にひそむ詩情エドガー・ドガ《舞台上のバレエのリハーサル》がとらえた生成の瞬間 華やかな照明に包… -

【踊りのレッスン(The Dance Class)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/A16MdlQ8ZGE?si=Ykd7roTNEzCUg8Om 努力と期待の交差点エドガー・ドガ《踊りのレッスン》が描く舞台裏のリアリズム 19世紀後半のパリにおいて、… -

【版画収集家(The Collector of Prints)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/9jM31D0Y1lg?si=uJTREJNoGsDBuSkn 芸術を集めるという行為の肖像エドガー・ドガ《版画収集家》をめぐって 19世紀フランス絵画を語るとき、エド… -

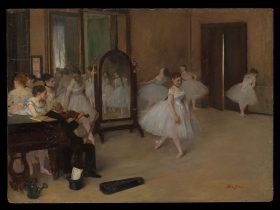

【ダンス教室(The Dancing Class)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/6xT6UcLlEDs?si=9hIrjzAVz0Wp2yBv 舞台裏を夢見た画家の第一歩エドガー・ドガ《ダンス教室》に宿る想像と観察の倫理 19世紀パリ、オペラ座の舞… -

【ダンスの授業(The Dance Lesson)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/MoU20zSmxHY?si=_4iMk-9oHoojY0lK 稀有なるバレエ画家のまなざしエドガー・ドガ《ダンスの授業》における時間と構成の詩学 19世紀フランス美術… -

【レッスンの準備をする3人の踊り子(Three Dancers Preparing for Class)】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/RVeVK0sMBmU?si=LFQt1w1gtN56lrEI エドガー・ドガレッスンの準備をする三人の踊り子 始まりの前に漂う静かな時間 エドガー・ドガは印象派の画家… -

ピンクとグリーンの踊り子たち】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/_MyaHccIP9g?si=_s5_nQge2hqzo_dF エドガー・ドガピンクとグリーンの踊り子たち 舞台裏に漂う現実と幻影 十九世紀後半のパリにおいて、バレエは… -

【コントラバスのあるリハーサル室の踊り子たち】エドガー・ドガーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/cosnnf1H6l4?si=9tBc-LqBowqP81HC エドガー・ドガコントラバスのあるリハーサル室の踊り子たち 音と動きのあいだにひそむ静謐 エドガー・ドガは…

最近のコメント