過去の記事一覧

-

https://youtu.be/lNQny3MLw0A?si=EdYmkOEt9XT6XAqm

旭松岩上鶴図――朝暉に寄せる瑞鳥の黙想――

静謐な気配が画面を満たすとき、そこに描かれた鶴は、もはや単な…

-

https://youtu.be/WxQtksqa_no?si=FStdbMxDbmMqob5Y

七宝鳳凰図暖炉前衝立尾張七宝が結晶した祝祭と象徴のかたち

大正十四年、近代日本が伝統と革新のあわいに揺れ…

-

https://youtu.be/JN9bYAiPHzw?si=1Wtzi_yW2GhPpsQR

光を宿す瑞鳥――結城素明《鳳凰之図》にみる大正日本画の象徴と近代感覚

大正という時代は、日本美術史におい…

-

https://youtu.be/kVc6BQJ413Y?si=_e2emQ5pdwMwdiMX

寿のかたち、星の記憶――明治三十五年《寿老人置物》にみる近代日本工芸の精神

明治という時代は、日本美術に…

-

https://youtu.be/RBDDPK6bI_w?si=zrSeWiWB0odqG59a

岩上に宿る瑞祥――加藤龍雄《岩上鶴亀》にみる大正金工の精神

大正という時代は、日本美術において伝統と近代…

-

https://youtu.be/SxFUtmz56Q0?si=nxqDt6Rve5oEMgs0

岩上亀静止する時の寓意―大正金属彫刻に宿る長寿と秩序

大正十四年(一九二五)、近代日本がひとつの成熟期…

-

https://youtu.be/jkjRux__Evo?si=s0MRa6JgthHnCfVW

霊芝置物吹上の森に兆す不朽―瑞草を写した明治工芸の精神史

明治という時代は、日本が急速な近代化を遂げる一…

-

https://youtu.be/F0I7Ld4I53Y?si=O1_VlqmyvyAkTvbU

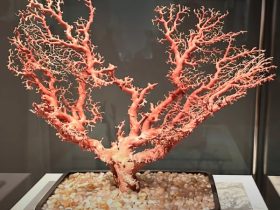

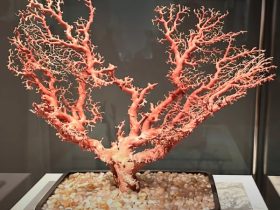

珊瑚樹鉢植置物海より生まれ、庭に根づく―宝石珊瑚が結ぶ自然と工芸

大正期の日本美術工芸は、伝統の継承と…

-

https://youtu.be/2bf__PiGl1A?si=o6hFgFDU3AZ8Kd_f

宝を載せて海を渡る大正日本の祝祭と地域の夢を映す宝船「長崎丸」

静かに、しかし確かな祝意をたたえて進む…

-

https://youtu.be/d3T0BsNHLHI?si=D-pF81qILZEt1QG9

狂える王の舞明治鋳金が宿した獅子の躍動と象徴

金属の肌に、今なお熱を帯びた動きが封じ込められている。明…

PAGE NAVI

- «

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- 891

- »

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント