過去の記事一覧

-

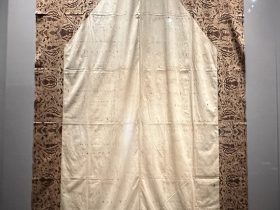

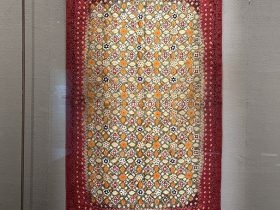

カインは「布」、パンジャンは「長い」を意味し、巻きスカートのように着用します。一面に金箔が捺された儀礼用の腰布です。裏面を見ると藍一色で緻密に幾何学文を染めていることが分かります。金属製の細い筒(チャンティン)と型(チ…

-

あらかじめ染め分けた多色の緯糸を織り込み、文様を表したイカット(緯絣) です。複雑かつ抽象的な文様は草花文とも、双翼のガルーダとも指摘されています。スマトラ島では、類似する文様のイカットに金糸を織り込んだ作品も製作され…

-

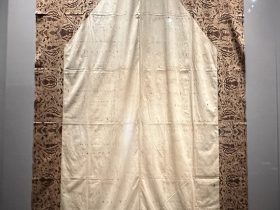

バティックでは蠟防染を駆使し、文様を染めていきます。王侯貴族が儀礼時に着用した4mを超える腰布です。中央をトゥンガハンと呼ばれる白無地とし、周囲にはスメンと称される抽象化された草花や霊山、寺院、双翼のガルーダ等の文様群…

-

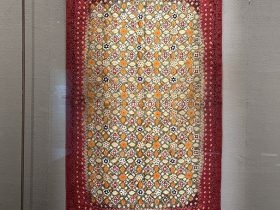

両端にペイズリー文が表された、絞り染めのショールです。括って絞った目結に加え、針穴をともなう縫い締め絞りを用いて染め分けていることがわかります。一層鮮やかな才レンジや紫色は、後から手挿しされたものでしょう。現地語で多色…

-

人や船を織り表した霊船布は、スマトラ島南部で婚礼や葬送儀礼に用いられました。船には魔除けの力があり、死者の霊を運ぶと伝えられます。「パレパイ」は特に3mほどの長大な作品を指し、最も重んじられました。裂幅いっぱいに通した…

-

この独特の光沢をもつ白濁した釉は、8〜9世紀頃のイスラームで生まれ、ヨーロッパへ展開したと考えられている錫釉です。東アジアのほかの地域ではほとんど使用されていない釉であり、謎に包まれたミャンマー陶器の展開は研究史のうえ…

-

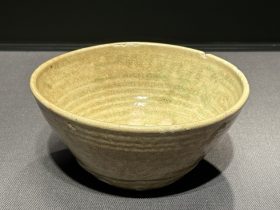

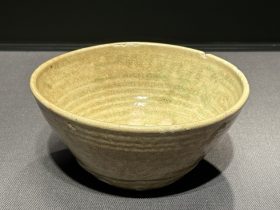

カンボジアのクメール-アンコール時代、10〜12世紀の陶磁器の中に、灰釉鉢として知られる美しい作品がありました。これらの鉢は、陶器や磁器の素材で作られ、特徴的な灰色の釉薬がかけられているのが特徴です。

灰釉鉢は、…

-

ミャンマー(ビルマ)の15〜16世紀には、陶磁器の製造が盛んで、青磁双耳瓶として知られる美しい作品が作られました。これらの青磁双耳瓶は、中国の青磁(せいじ)技術の影響を受けており、ミャンマーの芸術的な要素と融合させて独…

-

バコーン(Bakong)は、カンボジアのシェムリアップ省に位置するアンコール遺跡の一部で、クメール-アンコール時代の12〜13世紀に築かれた寺院遺跡です。バコーンから出土した黒褐釉瓢形瓶は、美術品の中でも特に興味深く、…

-

クメール陶器には、動物の形をした器がよくみられます。なかでも象は、荷物や人を運ぶために重宝するもっとも身近な動物であり、丸々と愛らしい姿にあらわされています。整った器形やつやのある黒褐釉からは安定した焼成技術をうかがう…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント