過去の記事一覧

-

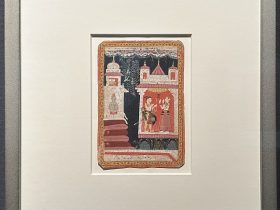

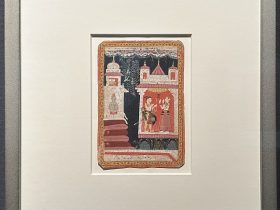

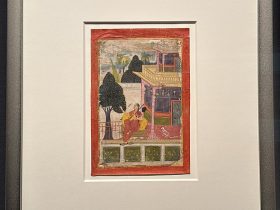

向かって右側の建物の中では男女が口論しています。左側に積み重なった岩の上の小さな建物には、裸形の行者が虎の皮を敷いて坐っています。遠近感のない構図、陰影のない表現、白い建物の表現などは、マールワー派に見られる特徴です。…

-

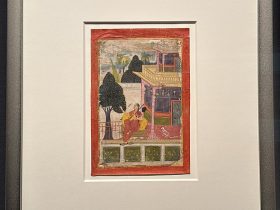

橙色の服を着た女性が、建物の前で、黄色い長枕に寄りかかりながら、左手にヴィーナとよばれるインドの弦楽器を持っています。女性の傍らには白い猫がいます。また女性の前には正方形に区画された花壇を描いています。

【ヴィー…

-

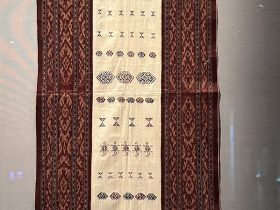

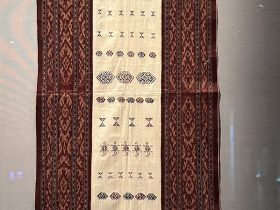

計3枚の裂を縫い合わせた作品です。両側には幾何学文を表したイカット (経絣)を、中央には白地に縫取織でモチーフを織り表した裂を配します。ところどころに見える尾の長い四足の動物はワニと考えられ、ティモール島では王族しか使…

-

明治時代の美術は、明治維新による社会・文化の変革と、西洋文化の影響を受けた時代の美術です。

西洋画の普及と発展: 明治時代には、西洋画の技法や様式が積極的に取り入れられました。西洋画の教育機関が設立され、西洋の…

-

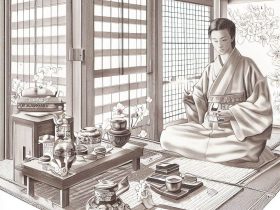

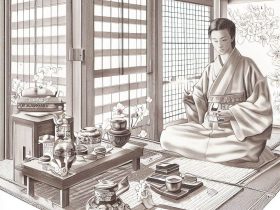

江戸時代の美術は、幕府の統治と社会の安定に支えられ、多様な芸術様式や表現が発展しました。

浮世絵: 江戸時代の美術の代表的な形式として、浮世絵があります。浮世絵は木版画の技法を用いて制作され、庶民の生活や風俗、…

-

パキスタンの古代美術は、多様な文化や宗教の交流によって形成された豊かな遺産を持っています。パキスタンの地域は古代から歴史的なシルクロードの交易路として重要な位置を占めており、異なる文化や芸術が交流し、独自の美術様式が発…

-

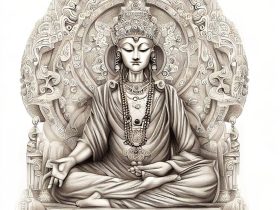

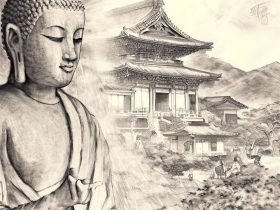

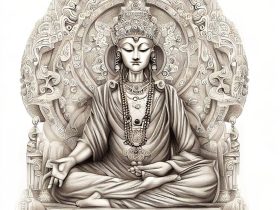

頭の後ろの円形は後光の表現で、神聖で偉大な神や人物の背後に表わされています。円形中向かって右にインドラ(帝釈天)、左にブラフマー(梵天)とみられる古来信仰を集めたインドの神が、釈尊に礼拝する姿を浮き彫りしています。釈尊…

-

桃山時代の美術は、戦国時代の終焉と豊臣秀吉の台頭により、独自のスタイルと豪華絢爛な特徴を持って発展しました。

豪華絢爛な装飾: 桃山時代の美術は、金箔や宝石、彩色などの豪華な装飾が特徴的です。建築物や美術品には…

-

鎌倉時代(1185年〜1333年)および南北朝時代(1336年〜1392年)の美術は、日本の歴史的な転換期にあたります。

鎌倉時代の美術:

仏教美術: 鎌倉時代は、武士の政権である鎌倉幕府が成立し、仏教の…

-

縄文時代、弥生時代、古墳時代は、日本の先史時代から古代の時代にかけての三つの主要な時代です。以下にそれぞれの時代について簡単に説明します:

縄文時代 (約1万年前〜約2,300年前):縄文時代は日本史上最も古い…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント