過去の記事一覧

-

https://youtu.be/ro1GIhPF6Sg?si=ZJ6zqleN4by9Z2Z9

浜辺の人物たち―ルノワール晩年、幸福のヴィジョンとしての海辺―

《浜辺の人物たち》は、ピエール=オーギュ…

-

https://youtu.be/CnzbRSDqyP0?si=epZ0gGd6I_EBOY8P

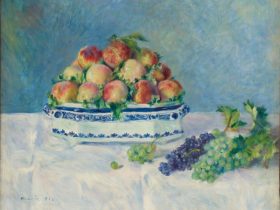

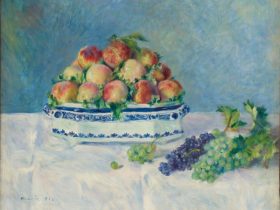

桃と葡萄の静物―ルノワール、豊穣の色彩と静謐なる構成―

1881年制作の《桃と葡萄の静物》は、ピエール=…

-

https://youtu.be/aaNPGCUjkyg?si=l-7-gVX52KdK1f9X

ニニ・イン・ザ・ガーデン―印象派ルノワール、親密な光の肖像―

1876年に制作された《ニニ・イン・ザ・ガ…

-

https://youtu.be/f2N7_ivEhr8?si=J2iBBL9-C0Z7sQgh

ヴェルサイユ―ルノワール晩年の風景表現と古典への回帰―

ピエール=オーギュスト・ルノワールが描いた《ヴェ…

-

https://youtu.be/JAPYj4OWIxQ?si=SyxpiaEDu0mEp-PH

風と光の岸辺ルノワール ノルマンディー地方ワルジュモン近郊の海岸風景

ピエール=オーギュスト・ルノワール…

-

https://youtu.be/V4sSuxUs5jo?si=7sVmB3fj6zP39Hii

夏光にひらかれる丘ルノワールとガーンジー島ムーラン・ユエ湾の風景

ピエール=オーギュスト・ルノワールは、…

-

https://youtu.be/LlkVytcrw2g?si=OJSvgyfiLCTwJYVf

海を前にした沈思ルノワール《海と断崖》における転機の風景

ピエール=オーギュスト・ルノワールは、一般に印…

-

https://youtu.be/BDM87t5oT5E?si=CeQFVls_Exf_35FL

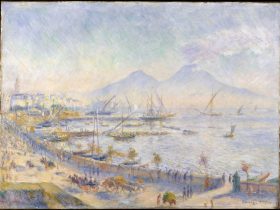

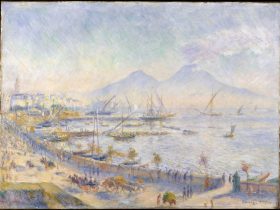

ルノワール《ナポリ湾》南光に触れた印象派の転回点

ピエール=オーギュスト・ルノワールは、印象派の画家とし…

-

https://youtu.be/qLDDygNlEhw?si=3J8YAy3mtIOJkb47

カナレット《サン・マルコ広場》十八世紀ヴェネツィアの光と影の記録者

十八世紀のヴェネツィアは、すでに地中…

-

https://youtu.be/Qwllck8CxlU?si=mz6XcJW89EDLZX3Z

都市景観画の詩人が捉えたヴェネツィアの一断面カナレット《ヴェネツィアのサント・アンジェロ広場》をめぐって

…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント