過去の記事一覧

-

この十四世紀の足利尊氏の鎧は、鉄、漆、皮革、絹、金メッキの銅などの素材で作られたものです。足利尊氏は室町幕府の初代将軍であり、その時代の重要な武将でした。この鎧は彼の装備として使われたものとされており、そのデザインや素…

-

「ずきんなり兜」は、桃山時代に存在した特異な兜の一例です。この兜は鉄と漆を主な素材として作られました。その特徴的なデザインや構造は、戦国時代の武士文化と技術の一端を示すものとされています。

「ずきんなり兜」の名前…

-

三重県の伊勢国から出土した5世紀の兜は、鉄、銅、金などの素材で作られたものです。この兜は、日本の古代の歴史と文化を反映する貴重な遺物であり、その特徴的な素材やデザインから見て取れるように、当時の技術や装飾の様式について…

-

十八世紀(18世紀)の刀の鍔(つば)は、銅と金の合金(赤銅または赤銅製の尺八鍔)、金、銅、銀などの素材で作られたものです。この鍔は大森秀長(おおもりひでなが)による作品で、彼は江戸時代の鍛冶師であり、刀装具の制作で知ら…

-

室町時代(14世紀から16世紀)の作品で、刀(刀身)と装具からなる一対の刀(大小)のセットについてのことです。このセットは、鋼、木材、漆、銅銀合金(渋青)、金、銅、エイの皮、絹などの素材で作られています。作品は岩本今関…

-

「16世紀スタイルの兜(星兜)」は、鎧師である早乙女家成によって制作された作品です。この兜は鉄、漆、絹などの素材で作られています。兜は日本の武士が戦国時代から江戸時代にかけて使用した頭部を保護する装備であり、そのデザイ…

-

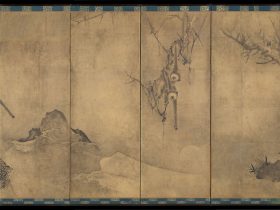

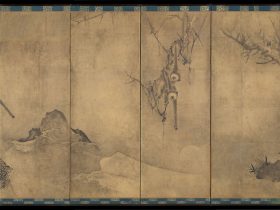

雪村周継(せっそんしゅうけい)による作品で、墨絵(インク画)が用いられた「風景なかのヒヒ」は、一対の六曲一隻屏風(六曲屏風)の絵画です。

この作品は、風景の中に描かれたヒヒ(サル)たちを描いたもので、雪村周継の特…

-

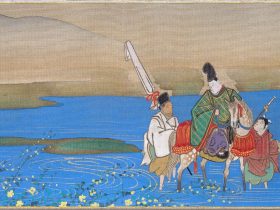

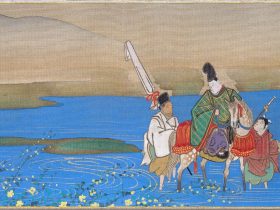

江戸時代の坂井翁甫による作品「Six Jewel Rivers」は、六つの玉川として知られる川に関する六つの小型手巻物で構成されています。これらの作品は、絹に墨、色彩、金を用いて描かれています。

各手巻物は、日本…

-

江戸時代、尾形光琳による作品で、「布袋」は紙に墨で描かれた掛け軸の形式の絵画です。

この作品では、布袋(ホテイ)が描かれており、彼の特徴的な姿が表現されています。布袋は丸腹で陽気な笑顔を浮かべ、幸福感に満ちていま…

-

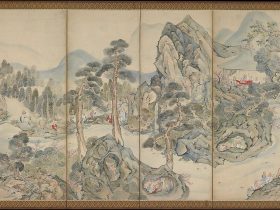

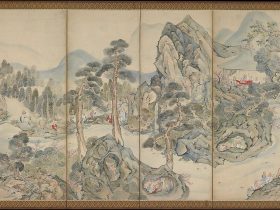

「蘭亭曲水図屏風」と「秋社図屏風」は、日本の著名な文人画家である池大雅によって描かれた作品の一対の屏風です。

「蘭亭曲水図屏風」は、右側の屏風に描かれた作品で、中国の蘭亭詩会と呼ばれる詩会の風景が描かれています。…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント