- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【色絵三壺文皿-Dish with Three Jars】江戸時代‐鍋島焼

鍋島焼(なべしまやき)は、日本の陶磁器の一種で、主に佐賀県で生産される高級な陶磁器です。鍋島焼は、江戸時代に鍋島藩主やその家臣たちのために制作された美しい陶磁器として知られています。その中でも「絵三壺文皿」についてお話… -

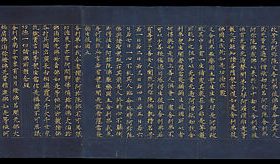

【紺紙金字仏説 阿弥陀経 Section of The Amitabha Sutra】鎌倉時代

鎌倉時代の「紺紙金字仏説 阿弥陀経」は、手巻の巻物で、紺色の紙に金と銀の文字で書かれた仏教の経典です。 この巻物は、鎌倉時代に制作され、その名前からもわかるように、紺色の紙に金と銀の文字が使用されています。経典の… -

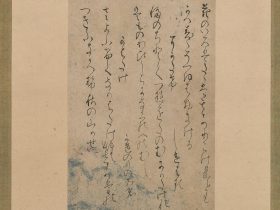

【「荒木切」『古今和歌集』 Three Poems from the Collection of Poems Ancient and Modern (Kokin wakashū), one of the Araki Fragments (Araki-gire)】平安時代‐伝藤原行成筆

「荒木切」は、平安時代に活躍した藤原行成(ふじわらのゆきなり)という歌人による和歌で、『古今和歌集』に収録されています。この和歌は、その時代の文学や詩歌の一部として非常に重要で、平安時代における歌の表現や美学を示す一例… -

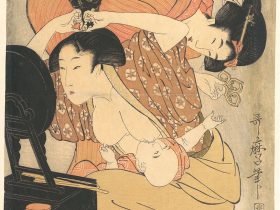

【母と子 Woman and Child】江戸時代‐喜多川歌麿画

喜多川歌麿の「母と子」は、江戸時代の浮世絵の中で描かれた美しい家族の情景を描いた作品です。この作品は、母親と幼い赤ちゃんとの親子の関係と、母親が日常生活の中で様々なことを同時に行っている様子を捉えています。 具体… -

【十一面観音立像 Jūichimen Kannon, the Bodhisattva of Compassion with Eleven Heads】南北朝時代

南北朝時代の「十一面観音立像」は、木材を使用し、漆塗り、金箔、金属の装飾が施された仏像です。この仏像は、密教仏教における重要な菩薩である十一面観音(または「Eleven-headed Kannon」)を表しています。こ… -

【碧玉雲龍洗 Basin】清乾隆

「清乾隆 碧玉雲龍洗」は、中国の清代乾隆帝(1735年-1796年)時代に制作された美しい彫刻作品です。これは、碧玉(へきぎょく)と呼ばれる緑色の玉石を用いて、雲と龍のモチーフを彫刻した洗(うけ)という容器を指します。… -

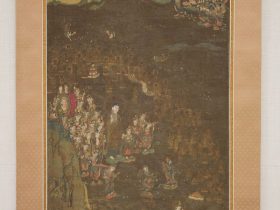

【迎接曼荼羅図 Descent and Return of Amida to Western Paradise with a Believer’s Soul (Gōshō mandara)】鎌倉時代

鎌倉時代の「迎接曼荼羅図」は、アミダ仏(サンスクリット語:アミターブ)が武士熊谷直実(1141年–1208年)の魂を受け入れる場面を描いた絵画で、浄土宗の創始者である法然(1133年–1212年)の夢に基づいています。… -

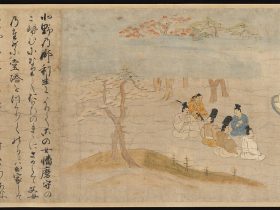

【北野天神縁起絵巻】鎌倉時代‐菅原道真

京都の北野天満宮は、9世紀に活躍した学者であり政治家でもあった菅原道真(845–903年)を祀っています。道真は宮廷において政敵からの中傷や陥れられ、大宰府への左遷を余儀なくされ、その地で亡くなりました。その後、いくつ… -

【当世風俗通 女房風 “Wife,” from the series Connoisseur of Modern Customs (Tōsei fūzoku tsū)】江戸時代‐喜多川歌麿画

「当世風俗通 女房風」は、江戸時代の浮世絵師である喜多川歌麿によるシリーズの一部で、特に母子の情景を描いた作品です。このシリーズでは、当時の都市部の女性の日常生活や習慣が描かれており、その中で母親と子供との絆や家庭生活… -

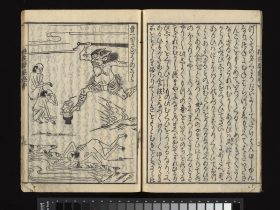

【往生要集 The Essentials of Rebirth in the Pure Land (Ojōyōshū)】江戸時代

江戸時代の「往生要集」は、木版印刷された書物で、紙に墨と色で制作されたものです。この書物は、源信(Genshin)という仏教僧が9世紀後半に著した「往生要集」という中世の文献を再現しています。 「往生要集」は、罪…

最近のコメント