過去の記事一覧

-

室町時代の仏伝図は、仏教の宗教的なイベントや物語を描いた絵画や図像のジャンルで、特に仏教の教義や伝説を視覚的に表現するために制作されました。この特定のシーンについての詳細は提供されていませんが、以下の説明に基づいて室町…

-

このパネルは、室町時代に制作された絵画で、邪教のラウドラクサ(Raudraksa)が仏陀の弟子サーリプトラ(Sariputra)と戦う場面を描いています。この絵画は、彼らの魔法の力による六つの競争のうち、右側に2つの競…

-

江戸時代の岩花鳥模様汁碗(Porcelain painted with cobalt blue under and colored enamels over transparent glaze)は、有田焼(Arita …

-

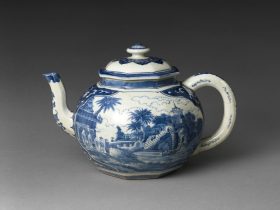

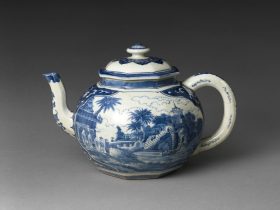

江戸時代にオルファート・ダッパーがデザインした風景茶壺(Porcelain painted with cobalt blue under transparent glaze)は、中国の景徳鎮(Jingdezhen wa…

-

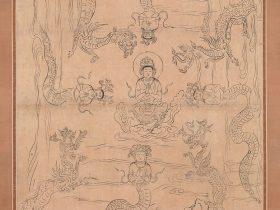

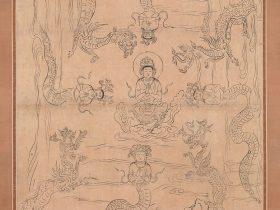

「請雨経曼荼羅図像」は、平安時代に制作された曼荼羅の一種であり、密教仏教の儀式に使用されたものです。この曼荼羅は、龍王の水の世界を背景に、干ばつを終わらせる儀式の一部として使用されました。

興味深いことに、このタ…

-

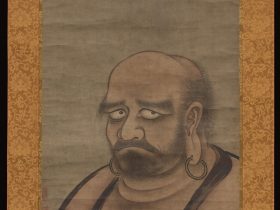

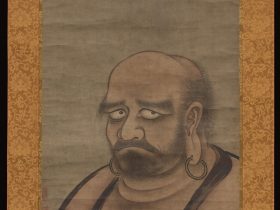

この朱衣達磨像(Bodhidharma in Red Robes)は、室町時代の日本の狩野正信(Kano Masanobu)によって制作された作品で、仏教の宗祖である達磨(Bodhidharma)を描いています。達磨は…

-

江戸時代の蓮池ガチョウ皿(Porcelain painted with colored enamels over transparent glaze)は、肥前焼(Hizen ware)の一例で、江戸時代に日本で生産され…

-

江戸時代の「メロン形ティーポット」については、いくつかの要素が組み合わさっています。

江戸時代: これは日本の歴史の時代区分で、江戸時代は1603年から1868年まで続いた時代で、日本の文化や美術が発展した時期…

-

唐時代(618年から907年)は中国の歴史の中で非常に重要な時期であり、多くの芸術的な成就が達成されました。その中で、邛窯青釉三彩杯(Qiong kiln sancai cup)は、唐代の陶磁器の一種であり、その特徴的…

-

![【模様雛形 都の錦 / [編集 山中吉郎兵衛] Moyō hinagata miyako no nishiki / [henshū Yamanaka Kichirobē]】江戸時代‐ 山中吉郎兵衛](https://jin11.net/wp-content/uploads/2019/05/1-12-280x210.jpg)

「江戸時代、模様雛形 都の錦 / [編集 山中吉郎兵衛]」は、江戸時代に関連する模様やデザインに関する資料や情報を提供する書籍や資料集のようです。このような資料は、当時の日本の文化や美術、工芸に関心を持つ人々や職人にと…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

![【模様雛形 都の錦 / [編集 山中吉郎兵衛] Moyō hinagata miyako no nishiki / [henshū Yamanaka Kichirobē]】江戸時代‐ 山中吉郎兵衛](https://jin11.net/wp-content/uploads/2019/05/1-12-280x210.jpg)

最近のコメント