過去の記事一覧

-

「日本の女性の肖像画」は、ライムント・フォン・シュティルフリート=ラテニッツ(Raimund von Stillfried-Ratenitz)とされる写真家によって、1860年から1885年の間に制作されたとされる写真…

-

「嵐理寛二世の歌舞伎の演技」は、浮世絵師の春好斎北洲(Shunkôsai Hokushû)によって制作された浮世絵の作品です。以下はこの作品についての詳細です:

主題: この浮世絵は、嵐理寛二世(Arashi …

-

室町時代の「刀拵(つば)」は、刀剣の柄に取り付けられる鍔(tsuba)として知られており、その形状や装飾は多様で、この時代においてもさまざまなスタイルが存在しました。

文中にある刀拵の鍔が「二つの重なり合った花の…

-

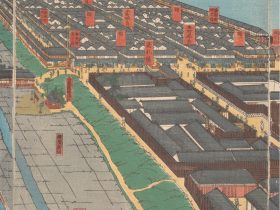

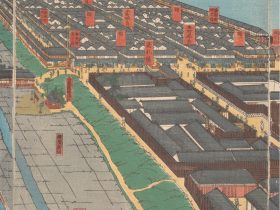

1860年に歌川貞秀が制作した「横浜の本町地区と宮崎区の概要」は、浮世絵の一部で、当時の横浜の景色と風景を描いた作品の一つです。この絵は、江戸時代末期から幕末にかけての横浜の町並みや周辺地域を詳細に描写しています。

…

-

狩野夏雄は、江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の美術家で、特に金属工芸の分野で活躍しました。

「刀拵(つば)」は、刀剣の柄に取り付けられる鍔(tsuba)として知られており、刀身と柄をつなぐ部分に位置しま…

-

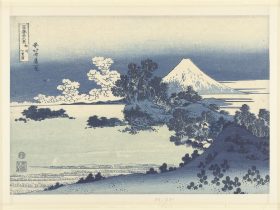

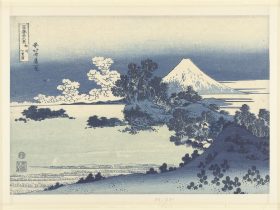

「相模国七里ヶ浜の浜辺」は、葛飾北斎(Katsushika Hokusai)による浮世絵の作品で、1830年から1834年の間に制作されました。以下はこの作品についての詳細です:

主題と風景: この作品は、相模…

-

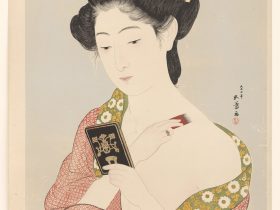

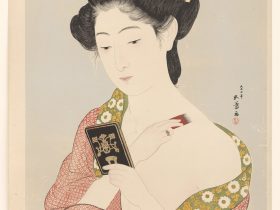

橋口五葉(Hashiguchi Goyō)の作品「メイクアップ」は、1918年に制作された日本の浮世絵で、彼の代表的な作品の一つです。この作品は、日本の浮世絵の伝統を受け継ぎながらも、新しいアプローチで女性の美しさと装…

-

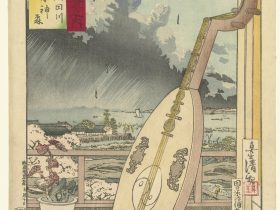

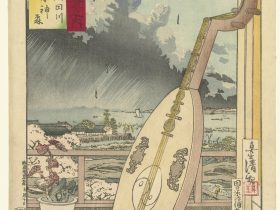

小林清親(Kobayashi Kiyochika)の作品「隅田川の水神の森」は、1884年に制作された日本の浮世絵で、彼の代表的な作品の一つです。この作品は、隅田川とその周辺の風景を描いたもので、特に隅田川の神秘的な雰…

-

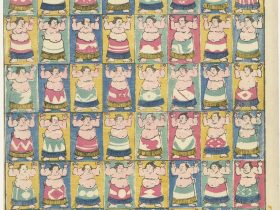

歌川芳員(Utagawa Yoshikazu、1816年 - 1863年)は、日本の浮世絵師で、特に浮世絵の錦絵(彩色版画)で知られています。彼は江戸時代の末期から幕末にかけて活動し、その作品は日本の歴史や文化を反映し…

-

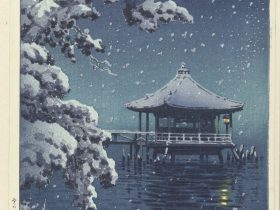

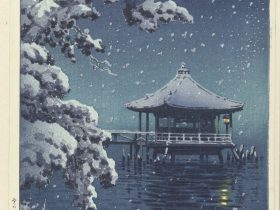

1934年に土屋光逸(Tsuchiya Kôitsu)によって制作された作品「雪の中の堅田の浮き屋」は、彼の代表的な作品の一つで、日本の浮世絵の伝統を継承しながらも、新たな視覚的なアプローチを示した作品として評価されて…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント