過去の記事一覧

-

「書斎キャビネット(Secretary cabinet)」は、約1735年に制作されたもので、イギリスの文化に属します。この家具は、オーク(oak)、パイン(pine)、クルミ(walnut)からなり、赤、金、銀のジャ…

-

日本の寺院で、仏教の守護神である不動明王の像はよく見られます。専門家によって精巧に彫刻された作品とは対照的に、この種の粗く削られた彫刻は、宗教的な情熱から駆られたアマチュアの僧侶彫刻家、木喰(Mokujiki)によるも…

-

「ストッパー付きの角型ボトル」は、江戸時代に輸出市場向けに製作された日本の陶磁器で、具体的には肥前焼(Hizen ware)のうちの伊万里風(Imari type)に分類されます。以下は、この陶磁器についての詳細です:…

-

この具足(Gusoku)および肩当て(sode)は、江戸時代の18世紀に制作された日本の防具で、鉄、漆、絹、鎮銅から成っています。これらの品物は、武道家や武士が身に着けるためのもので、1904年までバッシュフォード・デ…

-

鈴木春信(Suzuki Harunobu)による「布を洗う女性」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる日本の木版画の一つです。この作品は、18世紀の後半から19世紀の初めに制作されたもので、浮世絵の中でも特に美人画…

-

「刀拵(つば)」は、19世紀の日本、江戸時代に製作された刀装具で、装飾家である本庄義胤(Honjō Yoshitane)によって制作されました。以下はこの刀拵に関する詳細情報です:

製作者: 本庄義胤(Honj…

-

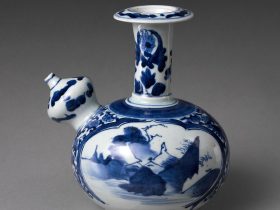

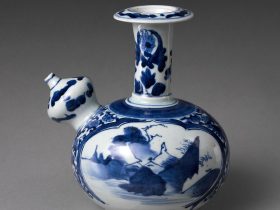

江戸時代の「風景模様注ぎ口付き壺(for European market)」は、江戸時代の陶磁器で、ヨーロッパ市場向けに制作されたものです。以下はこの作品に関する詳細情報です:

制作時期: この注ぎ口付き壺は江…

-

「中間権兵衛と神原幹之助、佐次郎の幽霊の前で」は、豊原国周(Toyohara Kunichika)による1887年の浮世絵です。この浮世絵は、中間権兵衛と神原幹之助が、佐次郎という人物の幽霊の前に立つ場面を描いています…

-

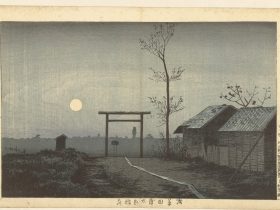

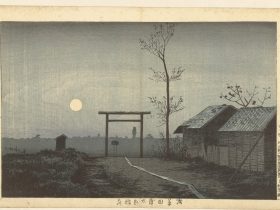

「浅草田んぼの太郎稲荷神社」は、小林清親(Kobayashi Kiyochika)による浮世絵の作品で、1877年から1882年にかけて制作されました。この作品は、浅草(東京都台東区にあるエリア)の田園風景にある太郎稲…

-

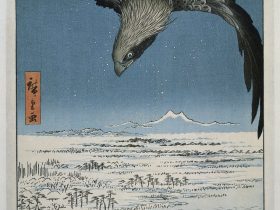

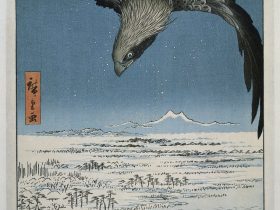

「洲崎の富士見津保原図」は、日本の浮世絵師歌川広重(初代広重)によって1857年に制作された浮世絵の一つです。この作品は、洲崎(すざき)の地にある津保原(つぼはら)という場所を描いたもので、日本の美しい風景を捉えたもの…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント