過去の記事一覧

-

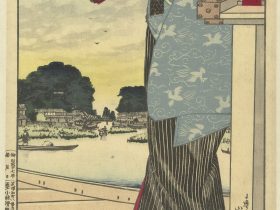

小林清親(Kobayashi Kiyochika)による「隅田川から見た松千山の遠景」は、日本の浮世絵(うきよえ)として知られる版画の一つです。以下はこの作品に関する詳細情報です:

作家:小林清親(1847年-…

-

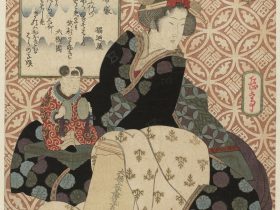

八島岳亭(Yashima Gakutei)による「布袋尊」は、日本の浮世絵師による作品で、布袋尊(Hotei)として知られる中国の仏教の守護神や仏教の菩薩を描いたものと思われます。以下はこの作品についての詳細情報です:…

-

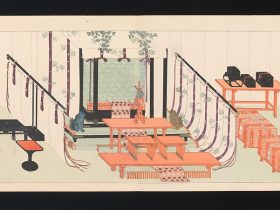

明治時代、古谷紅麟(ふるや こうりん、Furuya Kōrin、1875年–1910年)によって制作された「旧儀装飾十六式図譜(Woodblock printed book (orihon, accordion-sty…

-

「聖徳太子孝養像(Painted wood with inlaid crystal eyes)」は、日本の南北朝時代に制作された仏教の彫刻像の一つです。この像は、聖徳太子(Prince Shōtoku)が父である用明帝…

-

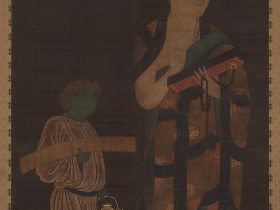

鎌倉時代、伝春日基光(でん かすがの もとみつ、Den Kasugano Motomitsu)の筆による「玄奘三蔵像(Hanging scroll; ink and color on silk)」は、重要な仏教の絵画作…

-

八島岳亭(Yashima Gakutei)による「小町の桜」は、日本の浮世絵(うきよえ)として知られる美術作品です。以下はこの作品に関する詳細情報です:

作家:八島岳亭は、江戸時代から明治時代の日本の浮世絵師で…

-

江戸時代、流光斎如圭(Ryūkōsai Nyokkei)による「おはや 花桐四声」(Ohaya: Kagiri no Yūgen, Chō no Miyabi, Kin no Motoi, and Chirinuru …

-

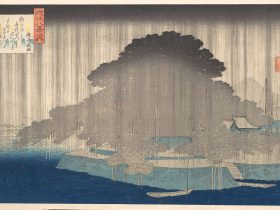

「近江八景之内 唐崎夜雨」(おうみはっけいのうち からさきやう)は、江戸時代の日本の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)によって制作された浮世絵の一部です。この作品は「近江八景」として知られる広重の…

-

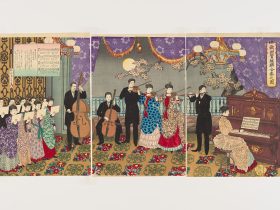

明治時代、芳州(橋本)周延(Yōshū Hashimoto Chikanobu、1838年-1912年)は、「欧州管絃楽合奏之図」(Ōshū Kan-gen-gaku Gassō no Zu)という作品を制作しました。…

-

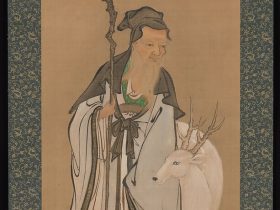

江戸時代、狩野探信(守道)(Kano Tanshin Moromichi)は「寿老人」(Jurojin)というテーマに関連する作品を制作しました。寿老人は七福神の一つで、長寿と幸福を象徴する神の存在です。探新師守道の作…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント