- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

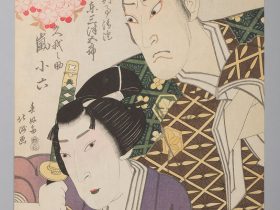

【「大判事清澄 坂東三津五郎」(三代)・「久我之助 嵐小六」(四代) Bandō Mitsugorō III as Daihanji Kiyozumi and Arashi Koroku IV as Koganosuke】江戸時代‐春好斎北洲

歌舞伎の演目「妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)」は、もともとは人形浄瑠璃(ひにんじょうるり)に基づくもので、聖徳太子が天皇の摂政を務めた古代日本を舞台にしています。物語は、敵対する宮家の子供たち、日奈鳥(ひな… -

【鳥獣戯画 Sketches of Birds and Animals】明治時代‐河鍋暁斎

「鳥獣戯画」(ちょうじゅうぎが)は、明治時代の日本の画家、河鍋暁斎(Kawanabe Kyosai、1831年 - 1889年)による有名な作品の一つです。この作品は、動物と鳥類をユーモラスで風変わりに描いたシリーズの… -

【風俗四季歌仙 立秋 First Day of Autumn (Risshu)】江戸時代‐鈴木春信

鈴木春信(Suzuki Harunobu、1725年–1770年)は、江戸時代中期の日本の浮世絵師で、特に錦絵(nishiki-e)と呼ばれる多色刷りの浮世絵で知られています。彼は浮世絵の発展に大きな貢献をし、美人画や… -

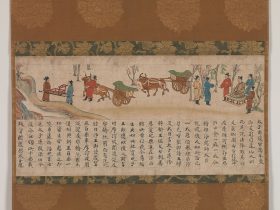

【『過去現在絵因果経』 断簡 (松永本) The Illustrated Sutra of Past and Present Karma (Kako genzai inga kyō emaki)】鎌倉時代

「過去現在絵因果経」(かこげんざいえいんがきょう)は、鎌倉時代に書かれた仏教の経典で、因果応報(ある行為の結果としての因果関係)に関する教えを含んでいます。この経典は、仏教の教えを視覚的に理解しやすくするために、絵画や… -

【上野第三回内国勧業博覧会御幸之図 Visit of the Empress to the Third National Industrial Promotional Exhibition at Ueno Park (Ueno dai sankai naikoku kangyō hakuran kai gyokō no zu)】明治時代‐橋本周延

「上野第三回内国勧業博覧会御幸之図」(Ueno Dai-San-kai Naikoku Kangyō Hakurankai Gokō no Zu)は、明治時代の日本の浮世絵師、橋本周延(Yōshū Hashimoto … -

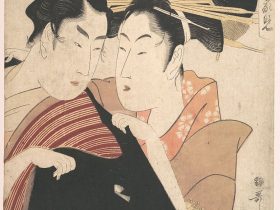

【実競色乃美名家見 三浦屋小紫 白井権八 The Lovers Miura-ya Komurasaki and Shirai Gonpachi】江戸時代‐喜多川歌麿

「実競色乃美名家見 三浦屋小紫 白井権八」は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro、1754年頃-1806年)が制作した浮世絵の一つです。江戸時代に活躍した歌麿は、特に美人画や肉筆画で知られ… -

【柳鷺図 Egrets, Peonies, and Willows】江戸時代‐山本梅逸筆

「柳鷺図」は、江戸時代の日本の画家である山本梅逸(やまもとばいきつ)によって描かれた絵画です。山本梅逸(1769年-1822年)は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した画家で、特に風景画や動物画で知られています。彼は伝… -

【柿図屏風 Persimmon Tree】江戸時‐酒井抱一

江戸時代の画家、酒井抱一(さかい ほういつ)による「柿図屏風」は、柿の木とその実を描いた屏風(びょうぶ)の絵画です。この絵画は、日本の伝統的な屏風絵画の一例であり、自然界の要素を美しく表現しています。 「柿図屏風… -

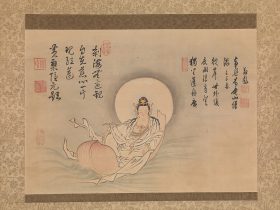

【一葉観音図 Kannon on a Lotus Petal】江戸時代‐照山元瑶‐ 隱元隆琦‐木庵性瑫

「一葉観音図」は、江戸時代の日本で制作された絵画作品で、複数のアーティストによって制作されました。この作品には以下のアーティストによる銘が含まれています: 画家 照山元瑶(Shōzan Gen’yō、1634年… -

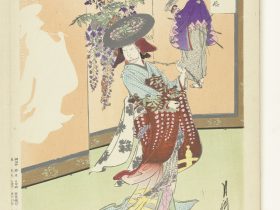

【美人花競 踊る女性 Dansende vrouw】明治時代‐尾形月耕

「美人花競 踊る女性」(Bijin Hana Kurabe: Odoru Onna)は、尾形月耕(Ogata Gekkô)によって制作された浮世絵の一つです。この作品は、美しい女性が踊る場面を描いた美人画の一部として知…

最近のコメント