- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【右を向いた三分の一のビューでの聖母の頭部 The Head of the Virgin in Three-Quarter View Facing Right】イタリア・ルネサンス期画家レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)

1510年から1513年にかけて制作されたLeonardo da Vinciの絵画「右を向いた三分の一のビューでの聖母の頭部」は、ルーヴル美術館に所蔵されている作品で、聖母マリアの頭部を描いたものです。 この作品… -

【タタール族のポロ Tartars Playing Polo】江戸時代‐狩野永川院古

江戸時代の日本において狩野派の画家である狩野永川院古(かのう えいせんいんこ)は、絵師として知られています。彼は中国の絵画様式を取り入れた作品を制作しました。 狩野永川院古の作品の中で、「タタール族のポロ」は、タ… -

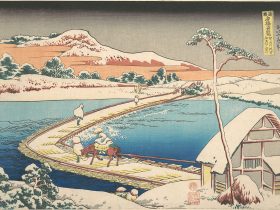

【諸國名橋奇覧 かうつけ佐野ふなはし Old View of the Boat-bridge at Sano in Kōzuke Province (Kōzuke Sano funabashi no kozu), from the series Remarkable Views of Bridges in Various Provinces (Shokoku meikyō kiran)】江戸時代‐葛飾北斎

「諸國名橋奇覧」とは、江戸時代の日本の浮世絵師である葛飾北斎(Katsushika Hokusai)によって制作されたシリーズの浮世絵集です。 このシリーズは、日本全国に存在する名だたる橋を描いたものであり、それ… -

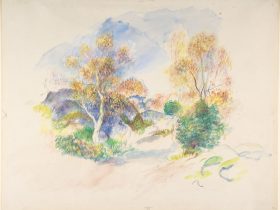

【木々の間の小道のある風景 Landscape with a Path between Trees】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1886年に制作されたルノワールの「木々の間の小道のある風景」は、フランスの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる絵画作品です。この作品は、自然の美しさと明るい色彩を特徴とするルノワールのスタイルを反映し… -

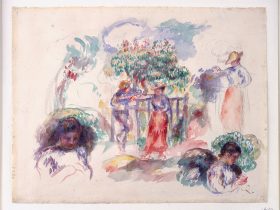

【木の下の人物 Figures under a Tree】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1880年から1882年にかけて制作されたルノワールの「木の下の人物」は、フランスの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる絵画作品です。この作品は、彼のキャリアの中での重要な時期に制作されたものの一つで、… -

【帽子職人 The Milliner】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1877年に制作されたピエール=オーギュスト・ルノワールの「帽子職人」は、フランスの印pression派の画家による絵画作品です。この作品は、ルノワールがファッションや都会の生活をテーマにした一連の作品の中で特に知られ… -

【ビーチの風景 Beach Scene】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1883年に制作されたルノワールの「ビーチの風景」は、フランスの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる絵画作品です。この作品は、ルノワールが海辺の風景やビーチでのレジャーシーンを描くことで知られている一連… -

【少女との風景 Landscape with a Girl】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1890年に制作されたルノワールの「少女との風景」は、フランスの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる絵画作品です。この作品は、ルノワールが風景と人物を組み合わせた作品の一部であり、彼の明るく楽しいスタイ… -

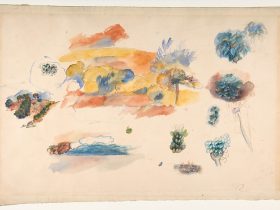

【風景、木々、エキゾチックな果物の研究 Studies of Landscape, Trees, and Exotic Fruit】フランス印象派画家ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir)

1885年に制作されたルノワールの「風景、木々、エキゾチックな果物の研究」は、フランスの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールによる絵画作品です。この作品は、ルノワールが風景と自然の要素を研究し、スケッチしたも… -

【レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐 The Last Supper, after Leonardo da Vinci】オランダ‐バロック時代画家‐レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn)

レンブラント・ファン・レインの「レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐」は、1634年から1635年にかけて制作された絵画で、オランダのバロック時代の画家であるレンブラントによる作品です。この絵画は、レンブラントがイタリ…

最近のコメント