- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

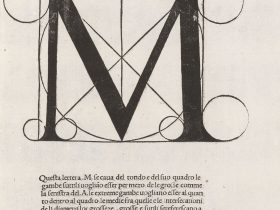

【神聖な比例 Divina Proportione】イタリア・ルネサンス期画家レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)

「神聖な比例(Divina Proportione)」は、ルネサンス期の数学者であるフラ・ルカ・パチオリ(Fra Luca Pacioli)によって書かれ、イタリアの出版業者であるパガニーヌス・デ・パガニーヌス(Pag… -

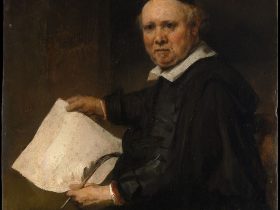

【リーフェン・ウィレムス・ヴァン・コッペノル Lieven Willemsz van Coppenol 】オランダ‐バロック時代画家‐レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn)

レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn)による「リーフェン・ウィレムス・ヴァン・コッペノル」は、バロック期のオランダの画家レンブラントによって制作された肖像画です。この絵画は、リーフェン・ウ… -

【トリトンとネレイド Triton and Nereid】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)の「トリトンとネレイド」は、1886年から1893年にかけて制作された彫刻作品で、ギリシャ神話に登場するトリトン(Triton)とネレイド(Nereid)の神話的な場面… -

【源氏物語-平等院】宇治市-京都府-撮影: Cherry

宇治の平等院(Byodoin Temple in Uji)は、日本の京都府宇治市にある仏教寺院で、平等院殿(Byodoin Phoenix Hall)としても知られています。この寺院は、日本の平安時代に建立され、日本の… -

【ガラテイアの研究 Study for Galatea】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)による「ガラテイアの研究」は、約1889年にモデル化され、1912年以前に鋳造された、キャストプラスター(鋳造用のプラスター)で制作された彫刻作品です。 この作品… -

【サムソンとペリシテ Samson and the Philistines】イタリア‐ルネサンス期画家ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo Buonarroti)

ミケランジェロ・ブオナローテ(Michelangelo Buonarroti)は、ルネサンス期のイタリアの巨匠で、彫刻家、画家、詩人として名高い人物です。彼が1550年に制作した「サムソンとペリシテ人」は、青銅製の彫刻… -

【蜥蜴の忠誠心の寓意(表面);舞台設計のデザイン(裏面) Allegory on the Fidelity of the Lizard (recto); Design for a Stage Setting (verso)】イタリア・ルネサンス期画家レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)

「Allegory on the Fidelity of the Lizard (recto); Design for a Stage Setting (verso)」は、ルネサンス期の巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチによ… -

【預言者ダビデとダニエル The Prophets David and Daniel】イタリア‐ルネサンス期画家‐ラファエロ・サンティ(Raphael Sanzio)

「1601–2年「ラファエッロ・サンツィオ「預言者ダビデとダニエル」」は、以下のように説明できます: この作品は、フランドルの画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)によって制作され… -

二里頭夏都遺址博物館開館-洛陽市-河南省

二里頭夏都遺址博物館開館-洛陽市-河南省 二里頭夏都遺址博物館開館-洛陽市-河南省 二里頭夏都遺址博物館開館-洛陽市-河南省 二里頭夏都遺址博物館開館-洛陽市-河南省 二里頭夏都遺址博物館開館-… -

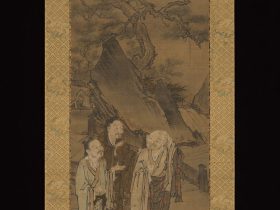

【虎渓三笑図 Three Laughers of Tiger Ravine】室町時代‐石樵昌安

「虎渓三笑図」(こけいさんしょうず)は、室町時代の日本の画家である石樵昌安(いしきりしょうあん)によって制作された有名な絵画です。この作品は、室町時代の文化と芸術の精華を示すものとして高く評価されています。 「虎…

最近のコメント