- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

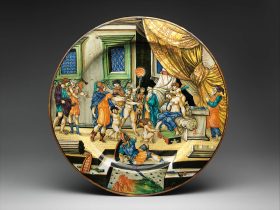

【セミラミスの物語模様皿 Dish with The Story of Semiramis】イタリア‐ルネサンス期画家‐ラファエロ・サンティ(Raphael Sanzio)

この皿は、イタリアのマイオリカ(錫釉陶器)で制作され、ルネサンス期の画家ラファエル(Raphael、Raffaello SanzioまたはSanti)のデザインに基づいています。具体的には、陶器作家フラ・ザント・アヴェ… -

【アダムとイヴの誘惑 The Temptation of Adam and Eve】イタリア‐ルネサンス期画家‐ラファエロ・サンティ(Raphael Sanzio)

18世紀初頭の作品である「アダムとイヴの誘惑」は、ラファエル・サンツィオの絵画作品をもとにした鉛製の彫刻です。この彫刻は、鉛で作られ、鋳造され、細かい彫刻が施され、さらに黒いラッカーで覆われています。 この作品は… -

【ユリウス2世・デッラ・ローヴェレ教皇の墓のデザイン Design for the Tomb of Pope Julius II della Rovere】イタリア‐ルネサンス期画家ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo Buonarroti)

ミケランジェロ・ブオナローテ(Michelangelo Buonarroti)が1505年から1506年にかけて制作した「ユリウス2世・デッラ・ローヴェレ教皇の墓のデザイン」は、ルネサンス期の芸術家ミケランジェロによる… -

【ローマのサンタンジェロ城の門 Porta del Castel S. Angelo in Roma】イタリア‐ルネサンス期画家ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo Buonarroti)

ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo Buonarroti)は、ルネサンス期の偉大な芸術家であり、彫刻家、画家、建築家として名高い人物です。彼は「ローマのサンタンジェロ城の門」として知られる特定の門… -

【天守閣-小田原城 Tenshukaku (Main Keep) of Odawara Castle】小田原市-神奈川県

小田原城の天守閣(おだわらじょうのてんしゃろう)は、日本の神奈川県小田原市に位置する歴史的な城です。この城は、戦国時代と江戸時代に重要な役割を果たしました。以下は、小田原城の天守閣に関する情報です。 歴史: 小… -

【兄と妹の親密な瞬間 Brother and Sister (Le frère et la soeur)】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

1890年に制作されたオーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)の「Brother and Sister(Le frère et la sœur)」は、彼の代表作の一つで、特に彫刻の美的表現と感情の深さにおいて… -

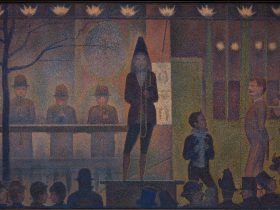

【サーカスサイドショー Circus Sideshow (Parade de cirque)】フランス‐印象派画家‐ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat)

ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat)の「Circus Sideshow (Parade de cirque)」は、ポスト印象派の画家であるスーラによって制作された絵画です。この作品は1887年から1888… -

【ヘラクレスとカーキュースの戦い Hercules and Cacus】イタリア‐ルネサンス期画家ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo Buonarroti)

19世紀に制作されたミケランジェロ・ブオナローテの「ヘラクレスとカーキュースの戦い」は、ルネサンス期の巨匠ミケランジェロによる同名の彫刻を19世紀になって再制作または模倣されたものを指します。この時期にはルネサンス期の… -

【東福寺(とうふくじ)】

東福寺(とうふくじ)は、京都市東山区に位置する臨済宗の寺院です。以下に東福寺についての詳細を説明します。 創建と歴史:東福寺は、室町時代の14世紀に、足利尊氏の子である足利義詮(よしのぶ)によって創建されました… -

【執着のための研究 Study for Obsession】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)による「執着のための研究」は、彼の傑作の一つで、美術愛好家や評論家から高く評価されています。この作品は、1896年頃にモデル化され、1912年以前に鋳造されたものです。…

最近のコメント