- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

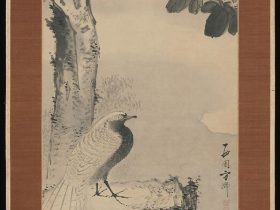

【梧桐下錦鶏図 Pheasant beneath Paulownia Tree】江戸時代‐西園方済

西園寺公望(せいおんじ きんぼう)は、江戸時代に活躍した日本の画家で、特に江戸時代中期の文化・美術の発展に貢献した画家として知られています。彼は公家出身で、宮廷画家としての地位を持ちながらも、南画の影響を受けた独自のス… -

【神功皇后図 The Legendary Empress Jingū】江戸時代‐葛飾北斎

江戸時代の葛飾北斎は、日本の浮世絵師であり、また幅広いジャンルの絵画を手がけたことでも知られています。「神功皇后図」は、北斎が描いた作品の一つで、日本の歴史や伝承に基づく絵画の一つです。 「神功皇后図」は、神功皇… -

【瓜図 Melons 】室町時代‐山田道安

室町時代に活躍した山田道安(やまだ どうやす)が筆した「瓜図」は、瓜(うり)を描いた絵画作品を指します。 山田道安は室町時代から戦国時代にかけて活躍した日本の画家で、彼の作品は自然や花鳥などを描いたものが多く知ら… -

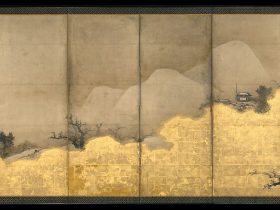

【瀟湘八景 Scenes from the Eight Views of the Xiao and Xiang Rivers】江戸時代‐雲谷等益

江戸時代、Unkoku Tōeki(雲谷等益)は「瀟湘八景」を描いた絵師でした。瀟湘八景は、中国の詩人王羲之が詠んだ詩に基づく風景のシリーズであり、江戸時代の日本では人気のある題材でした。 これらの風景は、中国の… -

【聖体拝領の栄光 The Glorification of the Eucharist】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

1630年から1632年にかけて、ピーター・パウル・ルーベンスによって制作された「聖体拝領の栄光」は、木に油彩で描かれた作品です。この油彩スケッチは、アントウェルペンのカルメル派修道院教会の祭壇画アンサンブルのデザイン… -

【スザンナ Susanna】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

「スザンナ(Susanna)」という作品は、フランドルの画家ピーター・パウル・ルーベンスによって制作された絵画です。この作品はペンと茶色のインク、筆と茶色のウォッシュを使用して描かれています。 「Susanna」… -

【聖家族と聖エリザベス、聖ヨハネ、そして鳩 The Holy Family with Saint Elizabeth, Saint John, and a Dove】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

1608年から1609年にかけて、ピーター・パウル・ルーベンスによって制作された「聖家族と聖エリザベス、聖ヨハネ、そして鳩」は、キリスト教の宗教的な主題を描いた絵画作品です。 この作品では、聖母マリア、聖ヨセフ、… -

【夜明けの森と鹿狩り A Forest at Dawn with a Deer Hunt】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

「夜明けの森と鹿狩り」(A Forest at Dawn with a Deer Hunt)は、フランドルのバロック画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)によって1635年に制作された絵… -

【聖母戴冠 The Coronation of the Virgin】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

1632年から1633年にかけて、ピーター・パウル・ルーベンスによって制作された「聖母戴冠」は、キリスト教美術の傑作の一つです。 この絵画は、聖母マリアが天に昇天し、そこで神によって戴冠される瞬間を描いています。… -

【アタランタとメレアグロス Atalanta and Meleager】フランドル画家ピーター・パウル・ルーベンス(Peter Paul Rubens)

1616年にピーター・パウル・ルーベンスによって制作された「アタランタとメレアグロス」は、木に油彩で描かれた絵画です。この作品は、ルーベンスの他の多くの作品同様に、古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』からの物語…

最近のコメント