過去の記事一覧

-

https://youtu.be/97q1uYOcTPs?si=hPXbs95axs5n6S1z

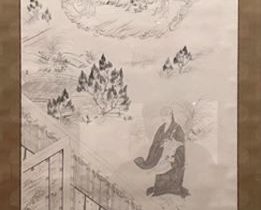

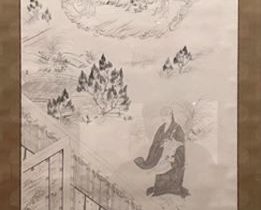

無動寺縁起のための下絵線が語る信仰と生成

吉川霊華(一八七九―一九二八)は、日本画の近代化が模索される…

-

https://youtu.be/cImVsKwCN3I?si=eFW812nXQkEDKQJM

日食天象と王権のあわい

安田靫彦(一八八四―一九七八)は、日本近代日本画のなかでも、とりわけ沈思と緊張…

-

https://youtu.be/v6yTS_TIy7c?si=_e1jIZM6NBMBsrQz

小林古径 馬郎婦近代日本画における中国古典受容の静かな結晶

近代日本画の歩みを振り返るとき、小林古径とい…

-

https://youtu.be/syQuZnShZgQ?si=zAkurcrS6XvE78cN

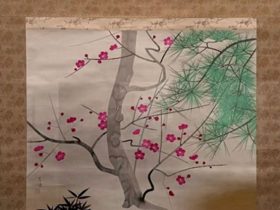

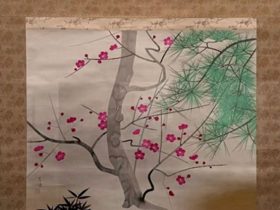

紅梅沈黙の季節に咲く色 小林古径の静かな抵抗

小林古径の「紅梅」は、近代日本画が到達した精神的洗練を、…

-

https://youtu.be/KSYJtJpwwc8?si=v1jeMSOVGSQHDse5

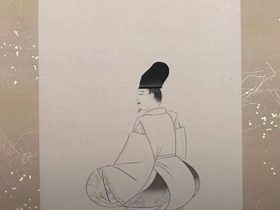

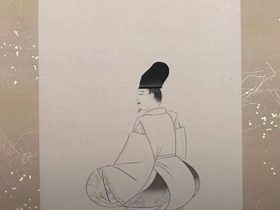

六歌仙線に宿る詩精神 安田靫彦の白描世界

近代日本画の展開を語るとき、安田靫彦の存在は、静かでありなが…

-

https://youtu.be/jntUd2Kh1Is?si=q1DJ_vfHluXkpSSY

花瓶 つむじ風不可視の力をめぐるガラスの詩学

二十世紀前半、ガラス工芸は装飾芸術の一分野から、近代造形…

-

https://youtu.be/l2gp61vLbhk?si=HxA2Kwn-i_EYokLC

花瓶 野ウサギ疾走する生命 ルネ・ラリックのガラスに宿る気配

二十世紀初頭、ガラス工芸は装飾芸術の一分…

-

https://youtu.be/L_eMWO4jLKI?si=1bWJFhubwGuwySlF

花瓶 ダリアルネ・ラリック 開花するガラス、静かなる豊穣

二十世紀初頭、装飾芸術が近代の感性と結びつき…

-

https://youtu.be/QyAlZ-VtaG4?si=NLyzDIJ2sgfZM_2I

花瓶 カワセミルネ・ラリック 静謐なる飛翔とガラスの詩学

二十世紀初頭、ヨーロッパの美術と工芸が大きな…

-

https://youtu.be/DQ5oaN5aECs?si=PvUfjfjVGsSsI5D4

ガラスに宿る生命のかたちラリック 花瓶 インコにみるアールデコ工芸の詩学

ルネ・ラリックの《花瓶 イン…

PAGE NAVI

- «

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- …

- 891

- »

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント