- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【『アイコノグラフィ』からの自画像 Self-Portrait, from “The Iconography”】フランドル‐バロック期‐アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)

アンソニー・ヴァン・ダイクによる「『アイコノグラフィ』からの自画像」は、1640年に制作されたエッチング(銅版画)の作品です。この作品は、ヴァン・ダイク自身が自画像を制作したもので、"The Iconography"(… -

【天使と共に死んだキリスト The Dead Christ with Angels】フランス‐印象派画家‐エドゥアール・マネ(Edouard Manet)

エドゥアール・マネ(Edouard Manet)の「天使と共に死んだキリスト」は、彼の代表的な作品の一つです。この絵画は、1864年に制作されました。作品はキリストの死体が描かれ、キリストの身体を取り巻く天使たちが表現… -

【アブラハムとロトの家族の別れ Abraham’s Parting from the Family of Lot】オランダ画家‐ヤン・ヴィクトルス(Jan Victors)

Jan Victorsによる絵画「アブラハムとロトの家族の別れ」は、1655年から1665年の間に制作された作品です。この絵画は、聖書の物語に基づいており、アブラハムと彼の甥であるロトとの間での家族の分離を描いています… -

【崩れたキャリアティド(女像の柱の彫刻)壺運ぶ Fallen Caryatid Carrying an Urn】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

1883年に制作されたオーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)の彫刻作品「崩れたキャリアティド(女像の柱の彫刻)壺運ぶ」は、その名前からもわかるように、女性の彫刻像であり、キャリアティド(カリアティッドとも呼… -

【ピグマリオンとガラテア Pygmalion and Galatea】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)による彫刻作品「ピグマリオンとガラテア」は、1889年にモデル化され、彫られたのは1908年から1909年にかけてのことです。この作品は、ギリシャ神話に基づくロダンの彫… -

【老娼婦(かつての美女) The Old Courtesan (La Belle qui fut heaulmière)】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)による彫刻作品「老娼婦(かつての美女)」は、1885年にモデル化され、1910年に鋳造されました。この作品は、その名前からもわかるように、年老いた娼婦(売春婦)の姿を描… -

【ルーカス・ファン・ウッフェル(1637年没) Lucas van Uffel (died 1637)】フランドル‐バロック期‐アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)

アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)による絵画「ルーカス・ファン・ウッフェル(1637年没)」は、1622年に制作された作品です。この絵画は、ルーカス・ファン・ウッフェルという人物を描いたもの… -

【パレルモの疫病患者のために祈る聖ロザリー Saint Rosalie Interceding for the Plague-stricken of Palermo】フランドル‐バロック期‐アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)

アンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)の絵画「パレルモの疫病患者のために祈る聖ロザリー」は、1624年に制作された作品です。この絵画は、聖ロザリー(Saint Rosalie)がパレルモの疫病患… -

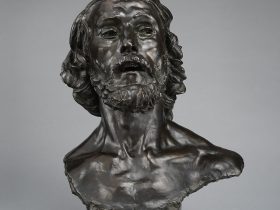

【聖ヨハネ洗者 St. John the Baptist】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)による彫刻作品「聖ヨハネ洗者」は、1880年に最初にモデル化され、1883年に鋳造されたブロンズの彫刻です。 この作品は、聖ヨハネ洗者(St. John the … -

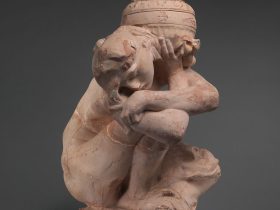

【絶望的な青年 Despairing Adolescent】フランス彫刻家‐オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)の彫刻作品「絶望的な青年」(Despairing Adolescent)は、1882年にモデル化され、1980年に鋳造された作品です。この彫刻は、ロダンの芸術的な表現力…

最近のコメント