- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【若い男性の半身肖像画 Half-Length Portrait of a Young Man】フランス‐ロココ美術画家‐ジャン=マルク・ナティエ(Jean-Marc Nattier)

「若い男性の半身肖像画」は、ジャン=マルク・ナティエ(Jean-Marc Nattier、1685年 - 1766年)に帰される美術作品で、黒と赤のチョークを使用した作品です。 この肖像画は、ジャン=マルク・ナテ… -

【若者と2人の少女が歌っている A Youth and Two Girls Singing】フランドル‐バロック期画家‐ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)

ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)による「若者と2人の少女が歌っている」は、黒いチョーク、茶色のウォッシュ、白でハイライトを施した作品で、青い紙に制作されています。 この作品は、若い男性と2人の… -

【インド美術】

インド美術は、インドの長い歴史と多様な文化の影響を受けた芸術形式です。インド美術は紀元前の時代から存在し、宗教的な信念や哲学的な概念、王朝のパトロンの庇護などが美術の表現に反映されています。以下に、インド美術の主要な特… -

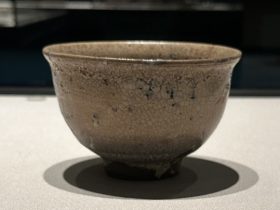

【熊川茶碗 銘:田子月】朝鮮時代-17世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館

【熊川茶碗 銘:田子月】朝鮮時代-17世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館 熊川茶碗は、朝鮮時代の陶磁器の一種であり、熊川(現在の韓国の忠清北道)で生産されました。この地域は、豊かな陶土の産地として知られており… -

【スリランカ美術】

スリランカ美術は、スリランカの豊かな文化と歴史の中で発展した芸術形式です。スリランカは古代から異なる王朝や宗教の影響を受けており、美術は宗教的な信念や社会的なイベント、日常生活の一部として表現されてきました。以下に、ス… -

【豊穣の寓意(表裏) Allegory of Fertility (Recto)】フランドル‐バロック期画家‐ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)

ヤコブ・ヨルダーンスによる「豊穣の寓意(表裏)」(1640年制作)は、ペン、筆、茶色のインク、水彩を使用して描かれた作品で、黒いチョークによる予備的な下絵の跡が見られます。この作品は表と裏の両面に制作されています。 … -

【ヤコブ・ヨルダーンス Jacob Jordaens】フランドル‐バロック期画家

ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)は、フランドル出身の画家で、1593年にアントワープで生まれ、1678年に同じくアントワープで亡くなりました。ヨルダーンスはバロック期の画家で、特にフランドル・バロッ… -

【聖アンと幼い洗礼者ヨハネとその両親とともにいる聖家族 The Holy Family with Saint Anne and the Young Baptist and His Parents】フランドル‐バロック期画家‐ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)

ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)による「聖アンと幼い洗礼者ヨハネとその両親とともにいる聖家族」は、1620年代初頭から1650年代にかけて制作された作品です。この絵画は、ヨルダーンスによって描かれ、… -

【リュストラの聖パウロ伝道 Saint Paul at Lystra】フランドル‐バロック期画家‐ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)

ヤコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)による「リュストラの聖パウロ伝道」は、17世紀に制作された作品で、カラーのチョークとウォッシュを使用しています。この作品は、聖パウロがリュストラという場所で伝道する場… -

【聖ヨハネの幻視 The Vision of Saint John】ギリシャ‐スペイン・ルネサンスとバロック時代画家‐エル・グレコ(El Greco)

エル・グレコ(El Greco)の「聖ヨハネの幻視」(The Vision of Saint John)は、1608年から1614年にかけて制作された絵画です。この作品は、キリスト教の聖人である聖ヨハネ(Saint J…

最近のコメント