- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【聖母の験示(ドルミション); (裏面) 十字架を背負うキリスト The Dormition of the Virgin; (reverse) Christ Carrying the Cross】ドイツ‐ルネサンス期画家‐ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)

ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)による「聖母の験示(ドルミション); (裏面) 十字架を背負うキリスト」は、ルネサンス期のドイツ画家ハンス・ショイフラインによって1510年に制作された宗教的な… -

【音楽家と見物人たち Musicians and Onlookers】ドイツ‐ルネサンス期画家‐ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)

ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)による「音楽家と見物人たち」は、木版画(Woodcut)という技法で制作された作品です。ハンス・ショイフラインは、ルネサンス期のドイツの画家、版画家、および木版… -

【セバスチャン・マルティネス・イ・ペレス Sebastián Martínez y Pérez】スペイン‐ロマン主義美術画家‐ゴヤ(フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス)Goya (Francisco de Goya y Lucientes)

1792年にフランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス(Francisco de Goya y Lucientes)が制作した「セバスチャン・マルティネス・イ・ペレス(1747年-1800年)」という絵画についての説明は… -

【ペピート José Costa y Bonells (died l870), Called Pepito】スペイン‐ロマン主義美術画家‐ゴヤ(フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス)Goya (Francisco de Goya y Lucientes)

「José Costa y Bonells」は、19世紀初頭のスペインの有名なFrancisco de Goya y Lucientesの画家によって制作された肖像画です。この絵画は、José Costa y Bone… -

【狂喜のキリスト Ecstatic Christ】ドイツ‐ルネサンス期画家‐ハンス・バルドゥング(Hans Baldung Grien)

ハンス・バルドゥング(通称ハンス・バルドゥング・グリーン、Hans Baldung Grien)による「狂喜のキリスト」は、1510年から1511年に制作された作品で、ペンと2つの異なる濃度の炭素インク(Pen and… -

【ハンス・ショイフライン Hans Schäufelein】ドイツ‐ルネサンス期画家

ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)は、ドイツのルネサンス期に活動した画家、版画家、そして木版画の彫刻家で、彼の生涯についてはあまり詳しい情報が残っていません。彼の生年は約1480年、没年は約15… -

【帽子をかぶった男性の肩から上の肖像 Portrait of a man, bust-length, wearing a hat】ドイツ‐ルネサンス期画家‐ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)

ハンス・ショイフライン(Hans Schäufelein)による「帽子をかぶった男性の肩から上の肖像」は、1510年から1515年ごろに制作された絵画です。この肖像画は、帽子をかぶった男性の肩から上の姿を描いた作品で、… -

【ホセファ・デ・カスティーリャ・ポルトガル・イ・ヴァン・アスブロック・デ・ガルシニ Josefa de Castilla Portugal y van Asbrock de Garcini】スペイン‐ロマン主義美術画家‐ゴヤ(フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス)Goya (Francisco de Goya y Lucientes)

ゴヤの「ホセファ・デ・カスティーリャ・ポルトガル・イ・ヴァン・アスブロック・デ・ガルシニ」は、スペインの有名な画家フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス(Francisco de Goya y Lucientes)に… -

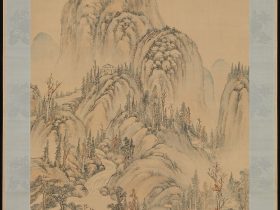

【秋の日に友達との出会い Meeting with a Friend on an Autumn Day】江戸時代‐野呂介石

江戸時代の日本の画家、野呂介石(のろ かいせき、Noro Kaiseki)は、1747年から1828年にかけて活動した画家です。彼の作品「秋の日に友達との出会い」については、詳細な情報は提供されていません。江戸時代の日… -

【野呂介石(のろ かいせき、Noro Kaiseki)】日本‐江戸時代‐画家

江戸時代の日本の画家、野呂介石(のろ かいせき、Noro Kaiseki)は、1747年から1828年にかけて活動した南画(nanga)の画家で、彼の作品は主に風景や文人画のジャンルに分類されています。彼は日本南画の流…

最近のコメント