- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【三博士の礼拝 The Adoration of the Magi】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

17世紀のニコラース・マースによる「三博士の礼拝」は、ペンと茶色のインク、筆と茶色のウォッシュを使用して制作された絵画です。この作品は、キリスト教の宗教的なテーマである「三博士の礼拝」を描いたもので、17世紀のオランダ… -

【サー・ジョシュア・レイノルズ Sir Joshua Reynolds】イギリス‐ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ‐画家

サー・ジョシュア・レイノルズ(Sir Joshua Reynolds)は、18世紀のイギリスの画家で、1723年にプリンプトンで生まれ、1792年にロンドンで亡くなりました。彼は、英国の最も優れた肖像画家の一人として名… -

【ヤコブ・ビンケス提督 Admiral Jacob Binkes (born about 1640, died 1677)】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

「ヤコブ・ビンケス提督」は、オランダのバロック画家ニコラース・マースによって制作された絵画です。この絵画は、提督ヤコブ・ビンケスの肖像を描いたもので、制作年や詳細についての情報は提供されていませんが、当時のオランダ社会… -

【インゲナ・ロッテルダム、提督ヤコブ・ビンケスの婚約者 Ingena Rotterdam, Betrothed of Admiral Jacob Binkes】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

1676年に制作された「インゲナ・ロッテルダム、提督ヤコブ・ビンケスの婚約者」は、オランダのバロック画家ニコラース・マースによる絵画です。この作品は、インゲナ・ロッテルダムという名前の女性で、彼女は提督ヤコブ・ビンケス… -

【糸紡ぎ女 The Lacemaker】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

1656年に制作されたNicolaes Maesによる「糸紡ぎ女」は、オランダのバロック画家ニコラース・マースによる絵画です。この作品は、バロック期のオランダ絵画において、内部風景と日常の情景を描くことで知られたマース… -

【リンゴを剥く若い女性 Young Woman Peeling Apples】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

1655年に制作された「リンゴを剥く若い女性」は、オランダのバロック画家ニコラース・マースによる絵画です。この作品は、バロック期のオランダ絵画において、内部風景と日常の情景を描くことで知られたマースの代表作の一つです。… -

【アブラハムがハガルとイシュマエルを追放する Abraham Dismissing Hagar and Ishmael】オランダ‐バロック期‐ニコラース・マース(Nicolaes Maes)

「アブラハムがハガルとイシュマエルを追放する」は、1653年にオランダのバロック画家であるニコラース・マースに制作された絵画です。この作品は、聖書のエピソードを描いたもので、アブラハム(Abraham)がハガル(Hag… -

![【蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立 Crabs and Peonies】江戸時代‐伊藤若冲](https://jin11.net/wp-content/uploads/2021/04/1-2-280x210.jpg)

【蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立 Crabs and Peonies】江戸時代‐伊藤若冲

江戸時代の日本の画家、伊藤若冲(Itō Jakuchū)の「蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立」は、非常に美しい絵画のスクリーン(大衝立)です。この作品は、表面と裏面にそれぞれ「蟹図」(Crab)と「牡丹図」(Peonie… -

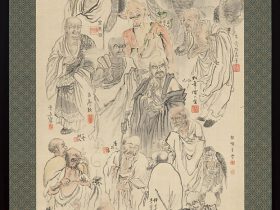

【十六羅漢図合作 Collaborative Painting of Sixteen Arhats】明治時代‐鈴木百年‐天野方壺‐富岡鉄斎‐田能村直入

「十六羅漢図合作」(じゅうろくらかんずがっさく)は、明治時代の日本の多くの画家による協力プロジェクトです。このプロジェクトは、16の仏教の聖者である羅漢(らかん)の肖像画を描くことを目的としていました。各画家はそれぞれ… -

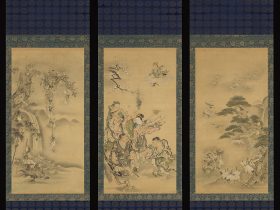

【八仙猿鶴図 Eight Daoist Immortals, Cranes, and Gibbons】江戸時代‐狩野探信

江戸時代の日本の画家、狩野探信(Kano Tanshin、または狩野探信(森正)Morimasaとしても知られています)による「八仙猿鶴図」(はっせんさるかくず)は、中国の伝説的な8人の仙人(八仙)をテーマにした絵画で…

最近のコメント