- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

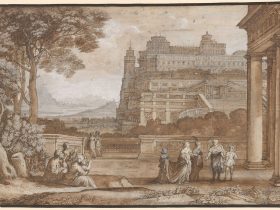

【エステル女王がアハシュエロスの宮殿に接近する場面 Queen Esther Approaching the Palace of Ahasuerus】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

クロード・ロラン(Claude Lorrain)は17世紀のフランスの画家で、彼の作品「エステル女王がアハシュエロスの宮殿に接近する場面」は、古代ペルシャの宮廷を舞台にした絵画で、1658年に制作されました。この絵画は… -

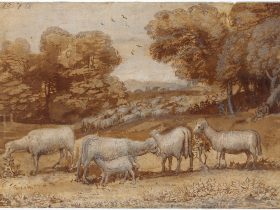

【羊と風景 Landscape with Sheep】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

クロード・ロラン(Claude Lorrain)の「羊と風景」は、17世紀のフランスの画家クロード・ロランによる絵画で、1648年に制作されました。この作品は、クロード・ロランの風景画の巧みな表現と、特に彼が描いた風景… -

【ペルセウスと珊瑚の起源 Perseus and the Origin of Coral】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

クロード・ロラン(Claude Lorrain)は17世紀のフランスの画家で、彼の作品「ペルセウスと珊瑚の起源」は、古代ギリシャの神話に基づいて描かれた絵画です。この作品は1671年に制作されました。 この絵画は… -

【ペルセウスと珊瑚の起源 Perseus and the Origin of Coral】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

クロード・ロラン(Claude Lorrain)の「エジプトへの逃避の際の休息を描いた風景」は、17世紀のフランスの画家による絵画で、1645年に制作されました。この絵画は、聖書のエピソードに基づいており、伝統的に「聖… -

【日の出 Sunrise】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

「日の出」は、クロード・ロラン(Claude Lorrain)による風景画で、制作年がおそらく1646年から1647年にかけての間に位置づけられています。この絵画は、クロード・ロランの代表作の一つとして知られ、彼の風景… -

【中国の音楽家 Chinese Musician】フランス‐ロココ時代‐フランソワ・ブーシェ(François Boucher)

「中国の音楽家」は、18世紀のフランスの画家フランソワ・ブーシェ(François Boucher)による作品で、出版社Chez Huquierによって出版された絵画の一部です。この作品は中国の音楽家を描いたもので、中… -

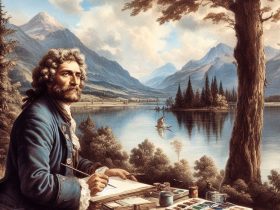

【クロード・ロラン Claude Lorrain】フランス‐ロマン主義風景画家

クロード・ロラン(Claude Lorrain)、本名クロード・ジェレ(Claude Gellée)は、17世紀のフランスの風景画家で、特に風景画の分野で優れた存在として知られています。 生涯と経歴: … -

【トロイの女たちが自分たちの船団に火を放つ The Trojan Women Setting Fire to Their Fleet】フランス‐ロマン主義風景画家‐クロード・ロラン(Claude Lorrain)

「トロイの女たちが自分たちの船団に火を放つ」(The Trojan Women Setting Fire to Their Fleet)は、クロード・ロラン(Claude Lorrain)による17世紀のフランスの風景… -

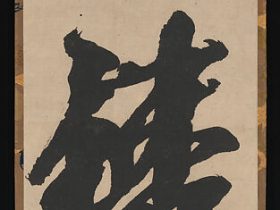

【碧鱗 Bluish-Green Fish Scale】江戸時代‐狩野探幽

江戸時代の日本の画家、狩野探幽(Kano Tan'yū)の作品「碧鱗」は、彼のキャリアで特筆すべき作品の一つです。探幽は、17世紀初頭から中頃にかけて、狩野派の画家の後継者として知られ、日本の絵画界で重要な役割を果たし… -

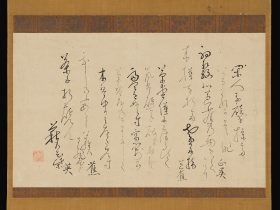

【句懐紙 Record of a haiku exchange on kaishi writing paper】江戸時代‐松尾芭蕉

「句懐紙」(くがいし)は、江戸時代の日本の俳句の巨匠である松尾芭蕉(Matsuo Basho)によって書かれた、俳句の詠み物を収めた文集です。芭蕉は日本の俳句の創始者の一人として知られ、その詠まれた俳句は日本文学の中で…

最近のコメント