- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【バーゼル(リバー・スタディオラム、第I部、プレート5) Basle (Liber Studiorum, part I, plate 5)】イギリス‐ロマン主義画家‐ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallord William Turner)

「バーゼル(リバー・スタディオラム、第I部、プレート5)」は、イギリスの画家ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーによって1807年にデザインおよび銅版画が制作された作品です。 この作品は、「リバー・スタディオ… -

【彩繪塗金夾紵漆阿彌陀佛像 Buddha, probably Amitabha】唐時代‐仏教芸術

「彩繪塗金夾紵漆阿彌陀佛像」は、唐時代に制作された、彩色と金箔で装飾された、漆製の仏像です。この仏像は、仏陀の手のジェスチャーから、かつては瞑想のジェスチャーをとり、西方浄土を統べる天の仏である阿弥陀仏(Amitabh… -

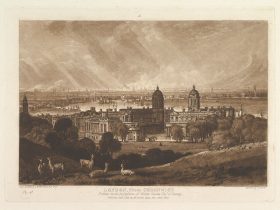

【リバー・スタディオラム、第V部、プレート26:グリニッジから見たロンドン London from Greenwich (Liber Studiorum, part V, plate 26)】イギリス‐ロマン主義画家‐ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallord William Turner)

「リバー・スタディオラム、第V部、プレート26:グリニッジから見たロンドン」は、イギリスの画家ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーによって1811年にデザインおよび銅版画が制作された作品です。 この作品は、「… -

【元至元十九年 彩繪木雕觀音菩薩像(柳木胎) Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin)】元朝時代

「元至元十九年 彩繪木雕觀音菩薩像(柳木胎)」は、元朝時代(中国の歴史において元代とも呼ばれる、1271年から1368年までの時代)に制作された、彩色された木製の観音菩薩像です。この彫刻は、柳材(柳の木)で作られ、彩色… -

【チャイナ・テーブル China table】トーマス・チッペンデール(Thomas Chippendale)‐マホガニー(mahogany)

1755年にデザイナーのトーマス・チッペンデール(Thomas Chippendale)のデザインに基づいて制作された「China table(チャイナ・テーブル)」は、マホガニー(mahogany)という木材で作られ… -

【井手の玉川 The Tama River at Ide, Yamashiro Province】江戸時代‐鈴木春信

江戸時代の日本、1725年から1770年に活動した鈴木春信(Suzuki Harunobu)による「井手の玉川」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる伝統的な木版画の一部です。鈴木春信は、浮世絵の初期の画家であり、… -

【俳優中室富士郎の騎馬武士 The Actor Nakamuro Tomijuro as a Mounted Warrior】江戸時代‐奥村政信

江戸時代の日本、1686年から1764年に活動した奥村政信(Okumura Masanobu)による「俳優中室富士郎の騎馬武士」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる日本の伝統的な木版画の一部です。この作品は、歌舞… -

【大斧の助けを借りて戦う俳優市村亀蔵 The Actor Ichimura Kamezo Fighting with the Aid of a Large Hatchet】江戸時代‐鳥居清倍 II

江戸時代の日本、1706年から1763年に活動した鳥居清倍 II(Torii Kiyomasu II)による「大斧の助けを借りて戦う俳優市村亀蔵」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる伝統的な日本の木版画の一部です… -

【北国五色墨 おいらん “High-Ranking Courtesan” (Oiran), from the series Five Shades of Ink in the Northern Quarter (Hokkoku goshiki-zumi)】江戸時代‐喜多川歌麿

「北国五色墨」(ほくごくごしきずみ)は、日本の浮世絵師、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による浮世絵シリーズです。歌麿は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活動し、特に美人画(Bijin-ga)として知… -

【江戸名所 御茶之水 Ochanomizu】江戸時代‐歌川広重

「江戸名所 御茶之水」は、日本の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による作品です。広重は江戸時代後期から幕末にかけて活動し、特に風景浮世絵で知られています。この作品は、広重が江戸の名所や風景を描い…

最近のコメント