- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

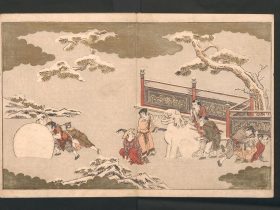

「銀世界 The Silver World (Gin sekai)」日本‐江戸時代‐北川歌麿

「銀世界」は、江戸時代の浮世絵師、北川歌麿(Kitagawa Utamaro)による作品の一部で、雪、月、花をテーマにしたシリーズの一環です。 この本は、雪についての七十八の狂歌(狂詩)が収められています。狂歌は… -

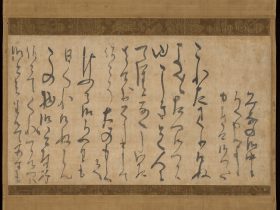

【仮名文字での手紙 Letter in Kana Characters】日本‐鎌倉時代‐明恵高弁(Myōe Kōben)

明恵高弁は、仮名文字を用いた手紙や文書を多く残しました。当時の日本では、漢字が主流でしたが、明恵高弁は仮名文字を使って文章を書くことで、より理解しやすく、身近なコミュニケーションを目指しました。 彼の手紙や文書は… -

【現代のローマ Modern Rome】イタリア‐バロック美術‐ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)

「Modern Rome(現代のローマ)」は、ジョヴァンニ・パオロ・パニーニによって制作された絵画の一つで、彼の作品「Ancient Rome(古代のローマ)」と対を成すものです。これらの絵画は、制作された時期の約2世… -

【サン・ピエトロ大聖堂の内部 Interior of Saint Peter’s, Rome】イタリア‐バロック美術‐ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)

「サン・ピエトロ大聖堂の内部」は、18世紀のイタリアの画家ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)によって描かれた作品の一つでしょう。 パニーニはローマを拠点に活躍し、古代ロー… -

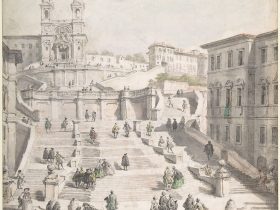

【スペイン広場の階段 Scalinata della Trinità dei Monti】イタリア‐バロック美術‐ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)

「スペイン広場の階段」の水彩画は、既知の絵画の研究ではなく、独立した芸術作品として意図されたもののようです。しかし、この構図は、1756年から1758年にかけて制作された、古代ローマや現代ローマの風景が詰まった絵画の一… -

【楓に孔雀 A Peacock Perched on a Maple Tree】日本‐江戸時代‐歌川広重(Utagawa Hiroshige)

歌川広重(うたがわ ひろしげ)は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、特に風景画を得意としました。彼の作品は日本の美しい風景を描いたものが多く、その中で「楓に孔雀」(もみじにくじゃく)も広重の代表作の一… -

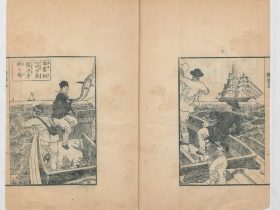

【横浜開港見聞誌 llustrations of What We Have Seen and Heard at Yokohama, a Newly Opened Port】江戸時代‐橋本玉瑞(Hashimoto Gyokuran)

「横浜開港見聞誌」は、江戸時代の画家である橋本玉瑞(はしもと ぎょくらん)によって描かれた絵巻物です。彼女は、18世紀から19世紀初頭にかけて活躍した女性画家で、江戸時代の女性としては珍しく、多才な才能を持っていました… -

【天龍山第21窟 彩繪石雕菩薩頭像(砂岩) Head of a Bodhisattva】中国‐唐時代‐天龍山

「天龍山第21窟 彩繪石雕菩薩頭像(砂岩)」は、中国の唐時代に制作された仏教彫刻の一部で、かつては天龍山(Tianlongshan)の第21窟にある伴侶菩薩(attendant bodhisattva)の彫刻の一部でし… -

【荒野のハガル(Hagar in the Wilderness)】カミーユ・コローーメトロポリタン美術館所蔵

荒野のハガル──カミーユ・コローの静謐なる信仰と風景19世紀フランスの画家ジャン=バティスト=カミーユ・コローは、近代風景画の父と称される存在です。その名はしばしば、柔らかな光と詩的な自然描写とともに語られます。しかし… -

【カミーユ・コロー Camille Corot】フランス‐現実主義‐バルビゾン派画家

カミーユ・コロー(Camille Corot)は、19世紀のフランスの風景画家および版画家で、バルビゾン派として知られるグループの中心的な人物の一人です。彼は1796年7月16日にフランスのパリで生まれ、1875年2月…

最近のコメント