- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【四人の女性の集まり Group of Four Women】日本‐江戸時代‐奥村政信(Okumura Masanobu)

「Group of Four Women(四人の女性の集まり)」は、江戸時代の日本の浮世絵師、奥村政信(Okumura Masanobu)による作品です。奥村政信は、17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍しました。 … -

【傘飛び An Umbrella Jump】日本‐江戸時代‐磯田湖龍斎(Isoda Koryūsai)

「An Umbrella Jump(傘飛び)」は、江戸時代の浮世絵師磯田湖龍斎(Isoda Koryūsai)による作品です。磯田湖龍斎は、18世紀に活躍した日本の浮世絵師で、主に美人画や風俗画を手がけました。 … -

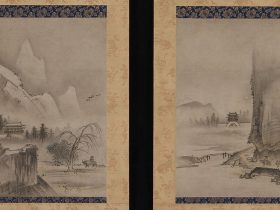

【瀟湘八景中の二景図 Two Views from the Eight Views of the Xiao and Xiang Rivers】室町時代‐鑑貞

「瀟湘八景中の二景図」は、中国の文学や風景画における古典的なテーマである「瀟湘八景」を描いた作品で、日本の室町時代に制作されたものです。このテーマは中国南部の瀟湘(しょうしょう)地域を中心に展開され、その美しい風景が詩… -

ローマのカプリッチョ:コロッセオとその他の記念碑-ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)-イタリア-特別展【光影浮空-欧州絵画500年】-成都博物館

『Roman Capriccio: The Colosseum and Other Monuments』は、18世紀イタリアの画家であるジョヴァンニ・パオロ・パニーニによって制作された絵画です。この作品は、ローマのコロ… -

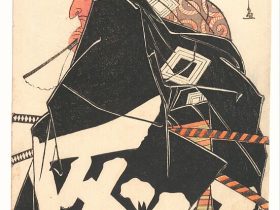

【五代目市川団十郎 Kabuki Actor Ichikawa Danjūrō V as Sakata Kintoki in the Play Raikō’s Four Intrepid Retainers in the Costume of the Night Watch】日本‐江戸時代‐勝川春章

勝川春章(Katsukawa Shunshō)は、江戸時代の浮世絵師で、主に役者や歌舞伎俳優の肖像を描いたことで知られています。 「五代目市川団十郎」とは、江戸時代に活躍した歌舞伎役者の名前で、五代目というのはそ… -

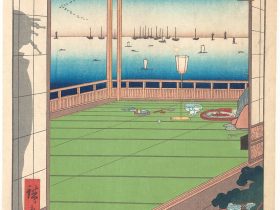

【名所江戸百景 月の岬 Moon Viewing Point】日本‐江戸時代‐歌川広重

「名所江戸百景 月の岬」は、江戸時代の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による作品です。 この作品は、広重の代表作である「名所江戸百景」というシリーズの一部です。このシリーズは、江戸(現在の… -

【古代ローマ Ancient Rome】イタリア‐バロック美術‐ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ(Giovanni Paolo Panini)

「Ancient Rome」とは、ジョヴァンニ・パオロ・パニーニによって制作された絵画のタイトルです。この作品は、古代ローマの有名なモニュメントを描いたものであり、近くに展示されている「Modern Rome」という作… -

【鷹図 Hawks】日本‐江戸時代‐曽我二直庵(Soga Nichokuan)

「鷹図」は、江戸時代の絵師である曽我二直庵(Soga Nichokuan)による作品の一つです。 この作品は、一対の掛軸のうち、右手の掛軸には岩にとまったタカが描かれています。タカは一本足を曲げており、背景にはイ… -

【当世恋歌八契 お七と吉三郎 The Lovers Oshichi and Kichisaburo】日本‐江戸時代‐北川歌麿(Kitagawa Utamaro)

「当世恋歌八契 お七と吉三郎」は、江戸時代の浮世絵師、北川歌麿による作品で、お七と吉三郎という2人の登場人物が描かれています。 この作品は、お七と吉三郎の不幸な恋の物語を表現しています。お七は青果店の娘であり、大… -

【婦女人相十品 日傘を差す女 “Woman Holding Up a Parasol” from the series Ten Classes of Women’s】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)は、江戸時代の浮世絵師で、特に女性の美しい姿を描いたことで知られています。 「婦女人相十品 日傘を差す女」は、歌麿によるシリーズの一部です。このシリーズでは、日傘をさ…

最近のコメント