- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

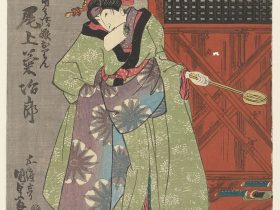

【緑の着物を着た女性 Woman in green kimono】日本

「緑の着物を着た女性」は、日本の文化における色彩木版画の一例です。作者は特定されておらず、「匿名」の作品とされています。この作品は、日本の伝統的な木版画技術を用いて制作されました。 作品は、緑色の着物をまとった女… -

【男性埴輪像 Head of a Male Haniwa Figure】日本‐古墳時代

男性埴輪像は、古代日本の文化における重要な芸術作品の一つです。紀元3世紀から7世紀にかけて製作された埴輪の一種であり、主に墓地や古墳に埋葬されたり、周囲に配置されたりしていました。これらの埴輪は土で作られており、「埴輪… -

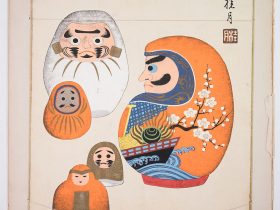

【郷土玩具集:春 Kyodo gangu shu: haru】日本‐現代‐山下白馬

「郷土玩具集:春」は、日本のアーティスト、山下白馬による作品です。1935年に制作されたこの作品は、紙にインクで描かれています。 この作品は、日本の伝統的な玩具や民俗芸能に焦点を当てたシリーズの一部で、春をテーマ… -

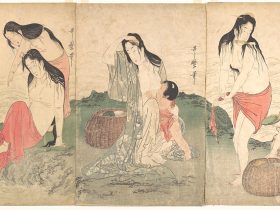

【アワビ漁師たち The Awabi Fishers】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

この作品は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿による三枚続きの木版画で、「アワビ漁師たち」と題されています。制作された時代は江戸時代で、具体的な年代は1754年から1806年の間とされています。 歌麿は、美しい女性の… -

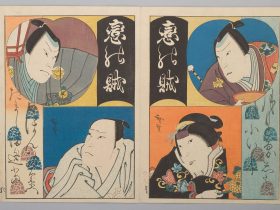

【役者の二重肖像を描いた9枚の版画 Nine Prints Depicting Dual Portraits of Actors in Roles】日本‐江戸時代‐歌川広貞

これらの作品は、浮世絵師の歌川広貞(うたがわひろさだ)によるもので、役者の役柄を二重肖像で表現した9枚の木版画です。制作年は1852年ごろと考えられています。 広貞は活発に活動した浮世絵師であり、役者たちの華やか… -

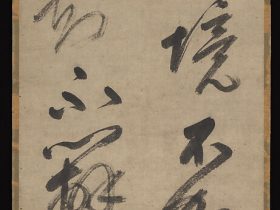

【円覚経偈 Passage from the Sutra of Perfect Enlightenment】日本‐室町時代‐絶海中津

「円覚経偈」は、室町時代に活躍した絶海中津(ぜっかい ちゅうしん、1336年–1405年)による作品です。1380年代から1405年ごろに制作されたとされるこの作品は、掛け軸で、紙に墨が用いられています。 この作… -

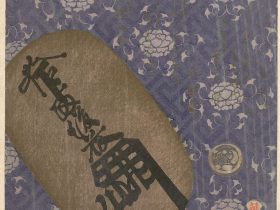

【大判金貨と豆板銀の対比、牡丹模様の飾られた紙 Ōban gold coin and mameita-gin silver “bean coin” against peony-motif decorated paper】日本‐江戸時代‐渡辺崋山

「大判金貨と豆板銀の対比、牡丹模様の飾られた紙」は、江戸時代に活躍した渡辺崋山(わたなべ かざん、1793年–1841年)による作品です。1822年の午年に制作されたこの作品は、摺物(すりもの)と呼ばれる木版画で、紙に… -

【操り人形師 Puppeteer】日本‐江戸時代‐北馬亭清斎

「操り人形師」は、江戸時代に活躍した北馬亭清斎(ていさい ほくば、1771年–1844年)による作品です。19世紀に制作されたこの作品は、掛け軸で、紙に墨と色彩が用いられています。 絵画の中心には、操り人形を操る… -

【七代目市川団十郎の荒獅子男之助 Ichikawa Danjūrō VII as Arajishi Otokonosuke】日本‐江戸時代‐歌川国貞‐摺物

「七代目市川団十郎の荒獅子男之助」は、江戸時代の作品で、浮世絵師の歌川国貞によるものです。1829年に制作されたこの作品は、摺物(すりもの)と呼ばれる木版画で、紙に墨と色彩が使用されています。サイズは色紙判(しきしばん… -

【八髻文殊菩薩坐像 The Bodhisattva Monju (Manjushri) with Eight Topknots】日本‐鎌倉時代‐文殊菩薩

「八髻文殊菩薩坐像」は、鎌倉時代後期(13世紀後半)に制作された作品です。これは、日本の文殊菩薩(もんじゅぼさつ)を表した銅像で、貴重な金箔で覆われています。 文殊菩薩は、知恵と悟りの菩薩として知られ、八つの小さ…

最近のコメント