- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【掐絲及内填琺瑯纏枝蓮紋爐 Tripod incense burner with lid】中国‐明時代

「掐絲及内填琺瑯纏枝蓮紋爐」は、中国明時代の美術作品で、三本の足を持つ蓋付きの香炉です。この香炉は、掐絲技法(qiāsī)と内填琺瑯(nèi tián fáláo)技法を用いて作られています。 掐絲技法は、金属を… -

【刺繡百蝠紋女吉服袍 Woman’s ceremonial robe】中国‐清時代

「刺繡百蝠紋女吉服袍」は、中国清代(1644年から1911年)初頭の作品です。この服は、絹サテン地に絹と金属糸で刺繍されています。サイズは54 x 75インチ(137.2 x 190.5センチ)で、女性の吉服として分類… -

【銅胎画琺瑯“慶祐堂製”花卉紋盤 Dish】中国‐清時代

「銅胎画琺瑯“慶祐堂製”花卉紋盤」は、中国清代(1644年から1911年)に制作された芸術作品です。この作品は19世紀に作られ、銅胎に琺瑯を塗って作られています。直径約14インチ(35.6センチ)の大きさを持ち、花卉(… -

【鎏金青銅大日如來像 Buddha Vairocana (Dari)】中国‐遼代

「鎏金青銅大日如來像」は、中国の遼代(907年から1125年)に制作された仏像です。鎏金(るいきん)された青銅製で、失蜡鋳造法によって作られました。 この作品の寸法は高さ21.9センチ、幅11.1センチ、奥行き1… -

【黑漆嵌螺鈿梅鵲紋長方盤 Rectangular tray with flowering plums and birds】中国‐明時代

「黑漆嵌螺鈿梅鵲紋長方盤」は、中国の元(1271年–1368年)から明(1368年–1644年)の時代に作られた作品です。黒漆に螺鈿(らでん)の装飾が施されています。 この作品は、高さ4.4センチメートル、幅29… -

【龍泉窯双耳瓶 Vase with Dragonfish Handles】中国‐南宋時代‐青磁釉

「龍泉窯双耳瓶」は、中国南宋時代(1127年から1279年)に制作された作品です。磁器製で、青磁釉の下にレリーフ装飾が施されています。この作品は龍泉焼として知られています。 作品の寸法は高さ17.1センチメートル… -

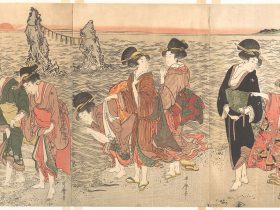

【伊勢の双石に日拝む女性たち Women Worshipping the Rising Sun between the Twin Rocks at Ise】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

「伊勢の双石に日拝む女性たち」は、喜多川歌麿による三枚続きの木版画です。制作は江戸時代で、紙に墨と色彩を用いて制作されました。 この作品は、三枚のパネルからなる三連作で、「伊勢の双石に日拝む女性たち」が描かれてい… -

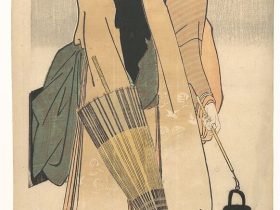

【当世美人三遊 芸妓 “Geisha” from the series Three Amusements of Contemporary Beauties】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

「当世美人三遊 芸妓」は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿による木版画です。制作年はおおよそ1800年頃です。この作品は、紙に墨と色彩を用いた木版画の技法で制作されました。 タイトルの「当世美人三遊 芸妓」は、当時… -

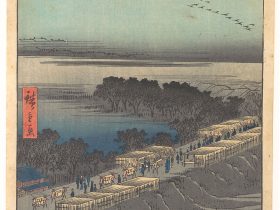

【名所江戸百景‐よし原 日本堤 “Nihon Embankment at Yoshiwara,” from the series One Hundred Famous Views of Edo】日本‐江戸時代‐歌川広重

「名所江戸百景」シリーズの一つである「よし原 日本堤」は、歌川広重による木版画です。制作は1857年になります。この作品は、紙に墨と色彩を用いた木版画の技法で制作されました。 「名所江戸百景」は、江戸時代の日本の… -

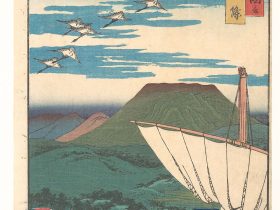

【六十余州名所図絵 伊予 西条 “Iyo Province, Saijō ,” from the series Views of Famous Places in the Sixty-odd Provinces】日本‐江戸時代‐歌川広重

「六十余州名所図絵 伊予 西条」は、江戸時代の歌川広重による木版画で、製作年はおおよそ1853年です。この作品は、紙に墨と色彩を用いた木版画の技法で表現されています。 この作品は、「六十余州名所図絵」というシリー…

最近のコメント