過去の記事一覧

-

https://youtu.be/b1sNFF50_cw?si=Tuvk7GxC9wCeSEzD

岩上の人野見山暁治 肉体と大地が交わる場所

1958年に制作された《岩上の人》は、野見山暁治の初期代表作…

-

https://youtu.be/uf7HRKJ6wpI?si=LSL9UDYYSQjPHqjd

CIRCLE-’70――円環にひそむ静かな宇宙――

オノサト・トシノブの《CIRCLE-’70》(19…

-

https://youtu.be/FRfaSALTZ5o?si=7Tj9fsR9l4i99_FA

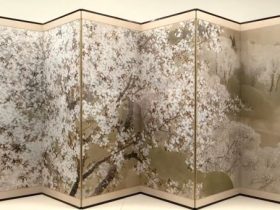

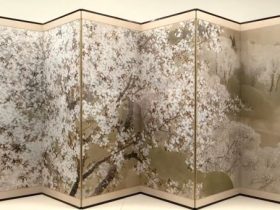

小雨ふる吉野――白雲と花影のあわいに――

菊池芳文の《小雨ふる吉野》(1914年制作)は、日本画におけ…

-

https://youtu.be/Qwsakefj5CM?si=Z88Wp-iJMseTqJZH

草花図屏風――静かに息づく近代日本画の自然観――

藤井達吉の《草花図屏風》は、近代日本画が模索した新た…

-

https://youtu.be/OK312omVFv4?si=nSPiwZ6uSzNsRThb

縮緬地友禅花丸文着物 薰影――伝統の香り、現代の影――

森口華弘が1959年に制作した《縮緬地友禅花丸…

-

https://youtu.be/PgT1c7Ugt4w?si=I1ejCBiGanrs9u4T

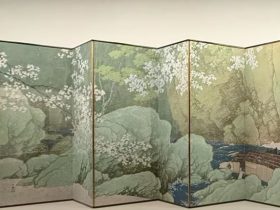

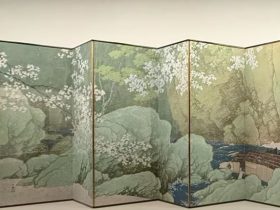

春宵花影図松林桂月 静寂の時代に描かれた春の夜

松林桂月(1876–1963)は、近代日本画の展開におい…

-

https://youtu.be/qHnkM8YI58g?si=I6l5Xc9fCTlo0inL

移ろいを抱く風景川合玉堂「行く春」にみる近代日本画の抒情と時間

川合玉堂が一九一六年に描いた「行く春」は…

-

https://youtu.be/GHfDGmcFFS0?si=wVM-pVa0FTmDhu6x

静謐なる対話小林古径「双鳩」に見る昭和日本画の精神

小林古径が一九三七年に描いた「双鳩」は、近代日本画が…

-

https://youtu.be/mcyhMq-yxSs?si=keaIImQwENU0e0Nl

品月色の静謐玉蘭と飛蝶が織りなす清宮女性の氅衣

清代宮廷の衣装は、単なる装身具の域を超え、政治秩序、倫理…

-

https://youtu.be/7k20jCWXr1g?si=pWwRg8FywoLD-IVo

黄絹暗団寿字彩刺繍百蝶単衣清朝宮廷に織り込まれた女性の吉祥と威儀

清朝中期から末期にかけて、宮廷女性の装…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント