過去の記事一覧

-

https://youtu.be/G3ZU8JTCoLE?si=yJBPjWyHT8eelGSB

山への衝動パウル・クレー晩年芸術における内的運動と時代の影

パウル・クレーの最晩年の作品群は、20世紀美…

-

https://youtu.be/6DHmT0lZcNs?si=iL0ri1dgsgrMFISN

集積の大地草間彌生 初期絵画における生成と世界感覚

1950年に制作された《集積の大地》は、草間彌生とい…

-

https://youtu.be/cq_C2c_KtXs?si=LePKIaacjG8VM2ns

作品66-1元永定正と1960年代日本抽象絵画の臨界点

1966年に制作された元永定正の《作品66-1》…

-

https://youtu.be/BKti8diVz-s?si=J6PqDL5pBIGZZ3e7

森へ行く日舟越桂と1980年代日本彫刻における具象の再発明

1984年に制作された舟越桂の《森へ行く日》…

-

https://youtu.be/xAdlKiLjp4k?si=gjjaCvS6hSD3VtZ2

大磯

――近代日本における〈休息〉の発見――

黒田清輝が明治三十年(一八九七)に制作した油彩画《…

-

https://youtu.be/FRdpwSiOUYE?si=N168Kbg798y28cGb

仁王捉鬼図

――狩野芳崖と近代日本画の臨界点――

狩野芳崖が明治十九年(一八八六)に完成させた《…

-

https://youtu.be/yQ9g5Pjl9r0?si=3S5sjBhtlWkCAFyz

闔家全慶

――明治南画における祝祭性と伝統の持続――

滝和亭が明治三十一年(一八九八)に制作した…

-

https://youtu.be/ze-HY-6jx7s?si=S488j73U2URnoa6I

朦朧の詩人菱田春草と林和靖の精神風景

菱田春草が一九〇〇年から一九〇一年頃にかけて制作した《林和靖》は…

-

https://youtu.be/FTc7--UwFrM?si=TDiGSFb6hOlhwkmF

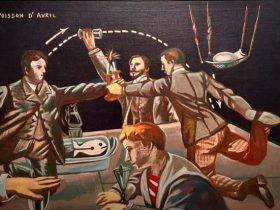

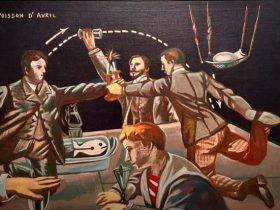

密室の笑い福沢一郎と理性の仮面

福沢一郎が一九三〇年に描いた《四月馬鹿》は、日本近代美術における前衛的…

-

https://youtu.be/TGphz1J6pXE?si=fhNp5CWBhaw_azvk

沈黙する大地飯田操朗と昭和初期の風景意識

飯田操朗が一九三五年に描いた油彩画《風景》は、日本近代洋画の…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント