- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

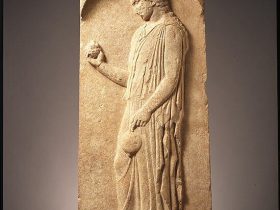

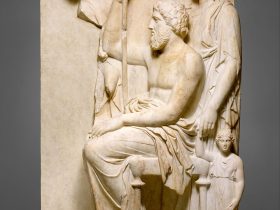

【若者と少女を描いた大理石のステレ(墓標)とスフィンクスの形をした柱頭とフィニアル Marble stele (grave marker) with a youth and little girl, and a capital and finial in the form of a sphinx】古代ギリシャ‐アッティカ地方

この大理石のステレ(墓標)は、古代ギリシャのアッティカ地方で紀元前530年ごろに作られました。それは、高さ13フィート10 11/16インチ(約423.4センチメートル)の大きなもので、その時代の芸術的な表現を代表する… -

【眠るエロスの青銅像 Marble head of a Ptolemaic queen】古代ギリシャ‐ヘレニズム期

「眠るエロスの青銅像」は、ギリシャの文化に属する彫刻作品で、紀元前3世紀から2世紀のヘレニズム期に制作されました。この彫刻は、青銅で作られており、寸法は約41.9 × 35.6 × 85.2センチメートル(16 1/2… -

【眠るエロスの青銅像 Bronze statue of Eros sleeping】古代ギリシャ‐ヘレニズム期

「眠るエロスの青銅像」は、ギリシャの文化に属する彫刻作品で、紀元前3世紀から2世紀のヘレニズム期に制作されました。この彫刻は、青銅で作られており、寸法は約41.9 × 35.6 × 85.2センチメートル(16 1/2… -

【青銅男性とケンタウロス Bronze man and centaur】古代ギリシャ‐ギリシャ神話

「青銅男性とケンタウロス」は、紀元前750年頃の後期ギリシャの文化に属する彫刻作品です。この作品は、青銅で作られており、高さは約11.10センチメートル(4 3/8インチ)です。彫刻は、男性とケンタウロス(人間の上半身… -

【若い少女大理石のステレ(墓標) Marble stele (grave marker) of a young girl】古代ギリシャ‐古典期

この「若い少女大理石のステレ(墓標)」は、古代ギリシャ、ボイオティア地方の文化に属し、紀元前440年から425年頃の古典期に作られました。使用された大理石は、ペンテリコン産のもので、全体の寸法は約100.3 x 45.… -

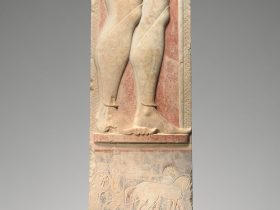

【重装歩兵(歩兵)大理石のステレ(墓標)の破片 Fragment of the marble stele (grave marker) of a hoplite (foot soldier)】古代ギリシャ‐古典期

この「重装歩兵(歩兵)大理石のステレ(墓標)の破片」は、古代ギリシャ、アッティカ地方の文化に属する、紀元前525年から515年頃の古典期に作られたものです。 大理石の材料は、ヒュメテュス山産のものであり、全体の寸… -

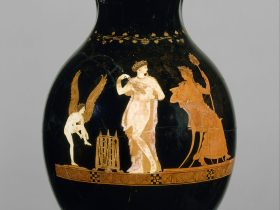

【テラコッタ製のオイノコエ Terracotta oinochoe (jug)】古代ギリシャ‐古典期

この「テラコッタ製のオイノコエ」は、古代ギリシャ、アッティカ地方の文化に属する赤絵技法で装飾された水差しです。時代は紀元前4世紀中頃の古典期に位置します。 高さは約23.5センチメートル(9 1/4インチ)、直径… -

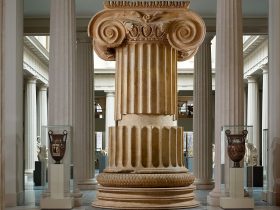

【サルディスのアルテミス神殿からの大理石柱 Marble column from the Temple of Artemis at Sardis】古代ギリシャ‐ヘレニズム期

「サルディスのアルテミス神殿からの大理石柱」は、紀元前約300年に作られた古代ギリシャの彫刻作品です。この柱は、ギリシャの文化を代表する神殿の一部であったアルテミス神殿から来ており、その建築様式や彫刻はヘレニズム期の特… -

【家族集まりの大理石墓碑 Marble grave stele with a family group】古代ギリシャ‐古典期後期

この「家族集まりの大理石墓碑」は、古典期後期の作品で、制作年代は紀元前約360年頃に位置します。文化的背景はアッティカ地方のギリシャです。 この墓碑は、ペンテリコス産の大理石で作られており、高さは約171.1セン… -

【水の儀式用土器(ラウトロフォロス) Terracotta loutrophoros (ceremonial vase for water)】古代ギリシャ‐アーチャイック期

この「水の儀式用土器(ラウトロフォロス)」は、古代ギリシャのアーチャイック期に作られた作品であり、制作年代は紀元前6世紀後半に位置します。文化的背景はアッティカ地方のギリシャ文化です。 この土器は、水を保持するた…

最近のコメント