過去の記事一覧

-

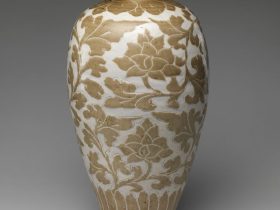

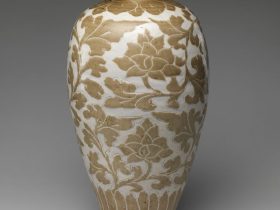

「牡丹文花瓶」は中国金代(1115年–1234年)の作品であり、具体的な制作年代は12世紀に位置します。この花瓶は磁州窯(Cizhou ware)の焼き物で、刻み釉装飾が施されています。

形状と寸法: この花瓶の…

-

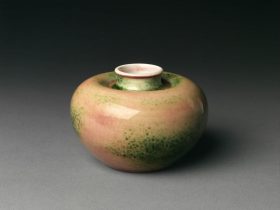

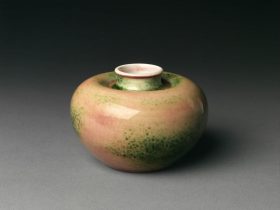

この「水瓶」は清代康熙時期(1662年–1722年)の作品であり、具体的な制作年代は1678年から1688年の間に位置します。中国の景徳鎮で焼かれた磁器で、桃紅釉(とうこうゆう)が施されています。

形状と寸法: …

-

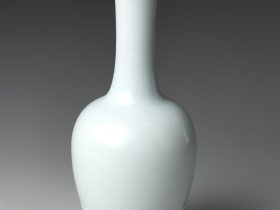

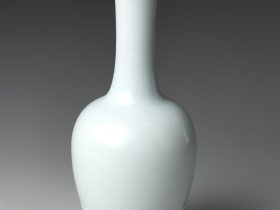

この「縞模様青釉瓶」は清代康熙時期(1662年–1722年)の作品であり、その具体的な制作年代は1689年から1712年の間に位置します。この瓶は中国の景徳鎮で焼かれた磁器で、典型的な青釉を施されています。

形状…

-

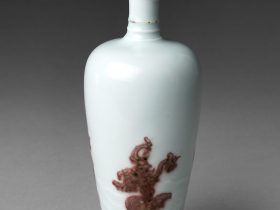

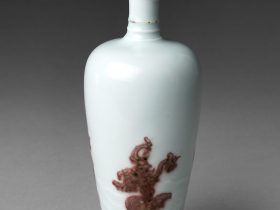

この「龍紋花瓶」は清代康熙時期(1662年から1722年)の磁器で、中国の景徳鎮で焼かれた作品です。特徴的な技法としては、透明釉の下に赤銅色で装飾された浮き彫りが施されています。

花瓶の高さは約20.3センチメー…

-

この「スタイライズロゼット紋瓶」は清代康熙時期(1662年から1722年)に作られた磁器で、中国の景徳鎮で焼かれた作品です。この瓶は青花と呼ばれる技法で、透明釉の下にコバルトブルーで装飾されています。

瓶の高さは…

-

この「桃紅釉花瓶」は清代康熙時期(1662年から1722年)に作られたもので、中国の景徳鎮で焼かれた磁器です。桃紅釉と呼ばれる釉薬が使われており、その名前の通り、桃色や淡いピンク色が特徴です。

この花瓶は比較的小…

-

「孔雀石桃形洗」は、清代後期から19世紀初頭にかけての中国で作られた美術品で、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この作品は清代の後期から19世紀初頭に製作されました。清代は中国の最後の王朝であり、その時…

-

「玉雙耳活環鼎爐」は、清代の18世紀から19世紀にかけての中国で作られた美術品で、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この作品は清代の18世紀から19世紀に製作されました。清代は中国の最後の王朝であり、そ…

-

「煙晶蟬擺件」は、清代後期から19世紀初頭にかけての中国で作られた美術品です。以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この作品は清代の後期から19世紀初頭に製作されました。清代は中国史上最後の王朝であり、多く…

-

この「赤釉皿」は、明代宣徳時期(1426年から1435年)に景徳鎮で製造された中国の陶磁器です。以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この皿は明代宣徳時期の作品であり、明代は中国陶磁器の黄金期とされています…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント